Atomphysik in der Sultan Hasan Moschee

Die Sultan Hasan Moschee in Kairo wurde 1356 – 1363 n.Chr. erbaut. Im Inneren befindet sich ein Hof mit einem Brunnen in der Mitte. Der Boden des Hofes ist quadratisch und von acht geometrischen Großfiguren bedeckt.

Bild 1: Innenhof der Sultan Hasan Moschee mit Reinigungsbrunnen

Bild 2: Die Sultan Hasan Moschee in Kairo

Um den Brunnen herum läuft auf allen vier Seiten ein Band von Dreiecken (siehe Bild 3 und Abb.1). Bereits bei meinem ersten Ägyptenbesuch 1997 hatte mich dieser Boden mit seinen geometrischen Motiven fasziniert und ich habe endlose Stunden gerätselt, was da wohl dahinter stecken könnte. Letztendlich handelte es sich wieder einmal um einen Ausflug in die Atomphysik.

Die Brunnenumrandung aus Dreiecken ist eine symbolhafte Darstellung der ersten 114 Atomkerne unseres Periodensystems. In Peru in den Bergen von Palpa befindet sich eine Geoglyphe – bekannt als Sun – Star and Cross Mandala – die nach meiner Hypothese die Matrize des Atomkerns ist1 (siehe Abb.4). Die Matrize wird zunächst mit 114 Protonen belegt, wobei es jedoch noch freie Plätze gibt für die Protonen ab 115. Die Brunnenumrandung beschreibt den Einbau der Protonen 1 bis 114 in die Matrize wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Bild 3: Dreiecke und quadratische Platten als Brunnenumrandung

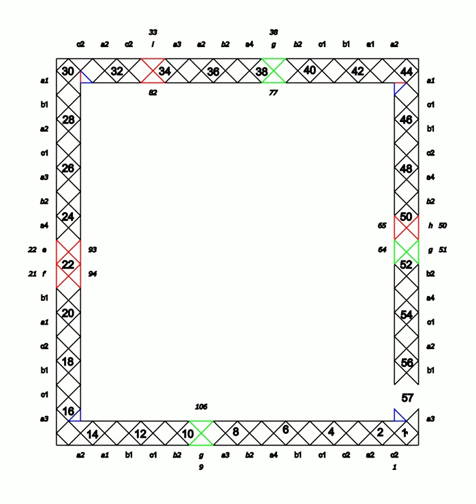

Abb. 1: Alle Dreiecke und Platten der Brunnenumrandung

Zunächst betrachten wir die einzelnen Komponenten. Gemäß Abb.1 gibt es 57 gleiche weiße quadratische Platten. Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, warum der Baumeister bei einer quadratischen Brunnenumrandung ausgerechnet eine Plattenzahl genommen hat, die sich nicht durch vier teilen läßt. Von der reinen Plattenanzahl her handelt es sich also nicht um ein lupenreines Quadrat mit gleichen Seitenlängen und exakten 90° – Winkeln. Vielmehr sind die Seitenlängen von Platte 1 beginnend 15 (Platten 1 – 15), 16 (Platten 15 – 30), 15 (Platten 30 – 44) und 15 (Platten 44 – 1). Für den Besucher des Innenhofes der Moschee entsteht rein optisch der Eindruck eines Quadrats aus Platten, das aber eigentlich keines ist. Abb. 1 ist der zeichnerische Versuch, diesem Sachverhalt gerecht zu werden. Mein Zeichenprogramm kann Vielecke nur mit gleichen Seiten und exakten 90° – Winkeln darstellen, so dass ich geometrisch gesehen ein Rechteck wählen musste, was dann 58 Platten hätte. Platte 57 in Abb.1 ist auch nicht größer als die anderen Platten. Man muss die in Abb.1 freigelassene Lücke bei Platte 57 gedanklich nur zu Platte 1 und Platte 56 verbinden, um die Verhältnisse des Moscheebodens zu bekommen. Weiter finden sich je 57 paarweise angeordnete Dreiecke zwischen den quadratischen Platten und vier einzelne Dreiecke in den äußeren Ecken. Wir haben bis hierhin die Information, dass die Brunnenumrandung mit ihren Dreiecken und Platten die ersten 114 Atomkerne im Periodensystem darstellen könnte. Wo aber sind bei der Vielfalt der vom Baumeister verwendeten Dreiecke weitere Informationen verborgen?

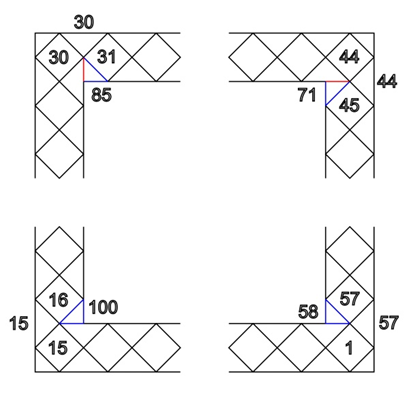

Abb. 2: Die Dreiecke in den Ecken der Figur

In jeder der vier Ecken der Figur befindet sich nach innen zum Brunnen hin ein kleineres, halb so großes Dreieck (Dreiecke 58, 71, 85, 100), welches auch nur die Hälfte der geometrischen Elemente seines größeren Korrespondenzdreiecks (Dreiecke 57, 44, 30, 15) enthält (s. Abb.1, Abb.2 und Bildserie 4). Die vier kleineren inneren Dreiecke fungieren zusammen mit ihren größeren äußeren Korrespondenzdreiecken als Richtungszeiger. Das größere äußere Korrespondenzdreieck 57 rechts oberhalb von Platte 1 (siehe Abb.2) zeigt mit seiner Spitze nach links. Das bedeutet, der Beginn liegt auf Platte 1 und geht zunächst bis Platte 15 (Wegstrecke = 15 Platten). Die schwarze Umrandung des kleineren inneren Dreiecks 100 in der linken unteren Ecke weist nach oben, folglich geht es weiter mit Platte 16 bis Platte 30 (Wegstrecke = 15 Platten). Der eigentlich nicht passende weiße Strich in der braunen Umrandung vom kleineren inneren Dreieck 85 weist sich als Dreiecksbasis aus, so dass die Dreieckspitze nach rechts zeigt, deshalb ist der weitere Verlauf Platte 31 bis Platte 44 (Wegstrecke = 14 Platten). Das kleinere innere Dreieck 71 weist in seiner schwarzen Umrandung ebenfalls einen weißen Strich als Dreiecksbasis auf, so dass die Dreieckspitze nach unten zeigt, daher geht es weiter mit Platte 45 bis Platte 57 (Wegstrecke = 13 Platten). Hier ist der Umkehrpunkt. Das kleinere innere Dreieck 58 zeigt mit seiner schwarzen Umrandung nach oben, deshalb geht es jetzt zurück. Dreieck 71 hat an seiner Basis diesen für die Vorwärtsserie belanglosen weißen Strich, der jetzt für die Rückserie ganz entscheidend sein wird. Er verbindet nämlich die beiden Platten 45 und 44. Die Anweisung lautet also, von Platte 57 zurückzugehen bis Platte 44 (Wegstrecke = 14 Platten). Die Spitze vom äußeren größeren Korrespondenzdreieck 44 deutet nach links, das heißt weiter zurück. Dreieck 85 besitzt wieder den weißen Strich, der die Platten 31 und 30 verbindet (Wegstrecke = 14 Platten). Die Spitze vom äußeren Korrespondenzdreieck 30 zeigt nach unten. Das kleinere innere Dreieck 100 in der linken unteren Ecke hat diesmal keinen weißen Strich, deshalb ist hier schon bei Platte 16 Schluss (Wegstrecke = 14 Platten). Die Spitze des äußeren Korrespondenzdreiecks 15 weist nach rechts, deshalb geht es zurück bis Platte 1 (Wegstrecke = 15 Platten).

Bildserie 4: Die Ecken der Figur

Wir sind jetzt zweimal um den ganzen Brunnen herumgekommen. Mit Ausnahme der rechten unteren Ecke, die aber Ausgangs-, End- und Umkehrpunkt gleichzeitig ist, geben die innen liegenden kleineren Dreiecke die Richtung für die Platten der Vorwärtsserie vor. Umgekehrt zeigen ihre größeren außen platzierten Korrespondenzdreiecke die Richtung für die Platten der Rückwärtsserie an.

In der Vorwärtsserie hatten wir an Platten pro Seite 15 – 15 – 14 – 13, in der Rückwärtsserie waren es 14 – 14 – 14 – 15. Dies darf als erste und übergeordnete Einbauanleitung für die Protonen in die Kernmatrize verstanden werden und ist der exakte Grund dafür, dass die Brunnenumrandung in sinnvoller Weise eine nicht durch vier zu teilende Plattenzahl hat.

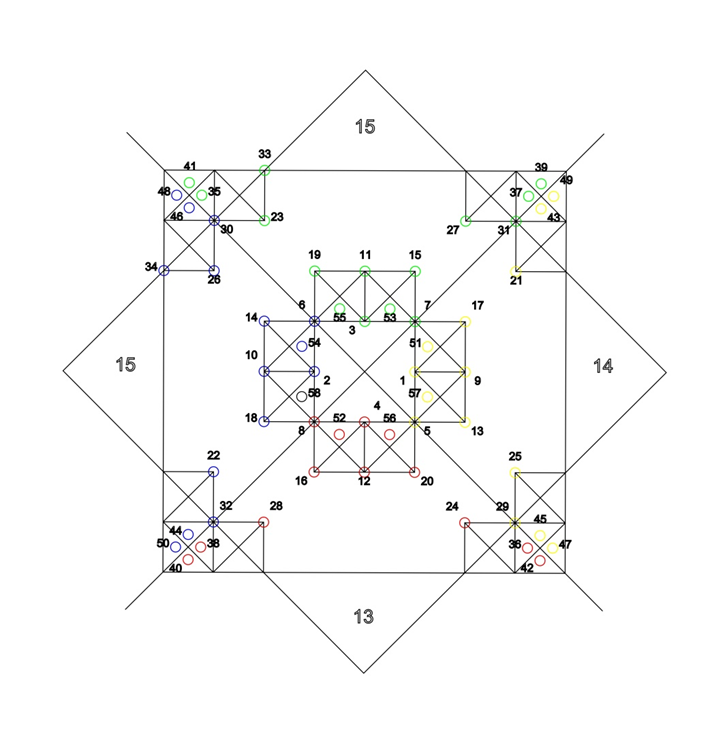

Teilt man die quadratische Kernmatrize in vier Quadranten auf, sollen so viele chemische Elemente in die Quadranten eingebaut werden, wie es die Plattenzahl pro Seite vorgibt (s.Abb.3). Beginn und Ende liegen auf Platte 1. Zur Verdeutlichung der Einbauanweisung kann man nun den einzelnen Quadranten Farben zuweisen. Die Protonen des ersten Quadranten (Platten 1 – 15, linker Quadrant in Abb.3) erhalten die Farbe blau, die des zweiten Quadranten (Platten 16 – 30, oberer Quadrant in Abb.3) die Farbe grün, die des dritten Quadranten (Platten 31 – 44, rechter Quadrant in Abb.3) die Farbe gelb und die des vierten Quadranten (Platten 45 – 57, unterer Quadrant in Abb.3) die Farbe rot.

Abb. 3: Quadrantendarstellung der Protonenmatrize Vorwärtsserie

Für die Rückserie lautet die Einbauanweisung: Platten 57 – 44 (14 Platten, Farbe rot unterer Quadrant), Platten 43 – 30 (14 Platten, Farbe gelb, rechter Quadrant), Platten 29 – 16 (14 Platten, Farbe grün, oberer Quadrant) und Platten 15 – 1 (15 Platten, Farbe blau, linker Quadrant).

Die ungeradzahligen Elemente befinden sich für die Vorwärtsserie im gelben und grünen Quadranten, die geradzahligen im blauen und roten. Für die Rückserie tauschen die geradzahligen und die ungeradzahligen Elemente ihre Quadranten, die ungeradzahligen haben jetzt die Farben blau und rot, wohingegen die geradzahligen die Farben gelb und grün besitzen (einzige Ausnahme: Platte 58 = blau, gerade). Verfährt man mit dem Einbau nach dieser Anleitung, weisen die Quadranten bis zum Element 50 folgende Protonenzahlen auf: blau 14, grün 13, gelb 12 und rot 11. Ab Element 51 erfolgt der Einbau in die Kleinquadrate im Innenteil der Kernmatrize bis Element 82 in Achtergruppen. Von Element 51 bis zu Element 57 (Umkehrpunkt) sind es noch sieben Protonen, die eingebaut werden müssen: 1 blaues, 2 grüne, 2 gelbe und 2 rote. Damit liegt auch zwangsläufig fest, dass Element 58 blau sein muss, so dass auch die Achterserie 51 – 58 zwei blaue Protonen bekommt. Das ist auch der Grund dafür, dass der blaue Quadrant der Rückserie mit 15 Protonen ein Proton mehr erhält als die restlichen mit je 14 Protonen.

Die 57 paarweisen Dreiecke der Brunnenumrandung nun stellen die Atomkerne der ersten 114 chemischen Elemente dar. Bei der Vielzahl der vom Baumeister verwendeten Dreiecke sollte man erwarten, dass die Besonderheiten des PSE irgendwie in der Anordnung der paarweisen Dreiecke abgebildet sind.

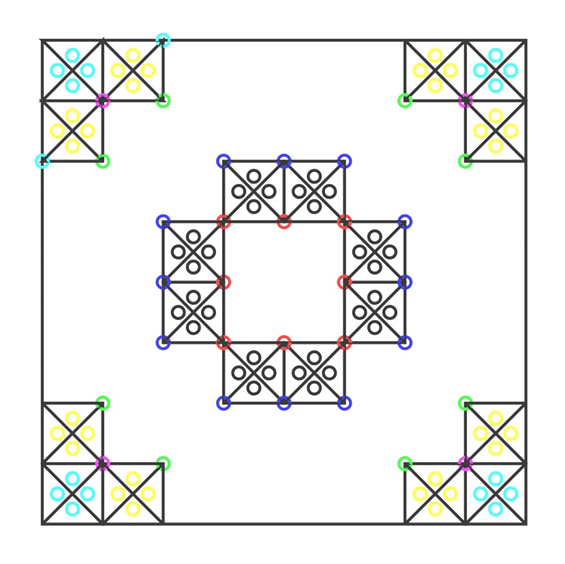

Es gibt insgesamt 13 verschiedene Arten von Dreiecken (s. Bildserie 5). Davon kommen vier (die Typen e, f, h, i) nur einmal vor und einer drei mal (Typ g). Alle anderen Dreiecke sind häufiger vertreten. Es liegt somit nahe, die angesprochenen Besonderheiten des PSE dort zu suchen, wo die besonderen Dreieckstypen (e, f, g, h, i) auf dem Boden der Sultan-Hasan-Moschee eingebaut sind.

Wir beginnen mit der äußeren Dreieckserie. Das erste Sonderdreieck (Typ g) liegt auf Position 9 (s. Abb.1). Damit wird ausgedrückt, dass die ersten acht Elemente auf dem inneren Quadrat eingebaut sind (rot in Abb.4). Element Nummer 9 ist das erste Element auf der Außenseite des inneren Figurenteils (blau in Abb.4)

Bildserie 5: Die 13 verschiedenen Dreieckstypen der Brunnenumrandung

Typ a1 (5x)

Typ a2 (7x)

Typ a3 (5x)

Typ a4 (5x)

Typ b1 (8x)

Typ b2 (7x)

Typ c1 (7x)

Typ c2 (6x)

Typ e (1x)

Typ f (1x)

Typ g (3x)

Typ h (1x)

Typ i (1x)

Das nächste Sonderdreieck (Typ f) findet sich auf Position 21 (s. Abb.1). Das symbolisiert den Abschluss der Besetzung der inneren Quadrate. Element 21 ist das erste Element, das den äußeren Figurenteil belegt (grün in Abb.4).

Auf Position 22 liegt der Dreieckstyp e. Er gehört nicht zum Protonen- sondern zum Neutronenbereich. Er hat deshalb ein Sonderdreieck bekommen, weil er symbolisiert, dass nach Abschluss der ersten Neutronenserie (Neutronen 1 – 18) der nächste stabile ungeradzahlige Neutronenzustand erst wieder mit Neutron 23 realisiert werden kann.

Es ist ein erstes Prinzip zu erkennen. Im Protonenbereich gibt es Sonderdreiecke, die den Beginn einer neuen Serie markieren (Proton 9 und Proton 21), im Neutronenbereich markieren die Sonderdreiecke den Abschluss einer Serie (Neutron 22).

Die nächste auffällige Stelle liegt bei Position 33 mit Typ i (siehe Abb.1). Mit Dreieck 32 ist die Belegung der inneren Eckpunkte (grün und pink in Abb.4) der äußeren Figur abgeschlossen. Dreieck 33 repräsentiert das erste der beiden asymmetrisch eingebauten Protonen 33 und 34 (hellblau in Abb.4).

Danach folgt das zweite Dreieck vom Typ g auf Position 38. Diese Position gehört wieder zum Neutronenbereich. Neutron 38 symbolisiert das letzte Neutron der Serie 35 – 38, die in die Segmente 1 – 4 eingebaut werden. Damit ist ein Minischalenabschluss erreicht, denn stabile Neutronenzustände mit 39 Neutronen gibt es nicht2.

Der nächste markante Punkt liegt bei Dreieck 50 (Typ h). Mit der Belegung von Position 50 in der Matrize ist die Besetzung der jeweils vier inneren Positionen der mittleren äußeren Quadrate abgeschlossen (türkis in Abb.4). Bei den Sonderdreiecken muss man allerdings bedenken, dass es ein gleiches Sonderdreieck in der Rückserie gibt und die eigentliche Bedeutung dort liegt. Im Fall von Dreieck 50 ist das auch so. In Dreieck 65 der Rückserie (= Dreieck 50 der Vorwärtsserie) liegt nämlich die eigentliche beweiskräftige Botschaft verborgen (s. weiter unten). Allerdings ist die mit 57 gewählte Platten- bzw. Dreieckanzahl so geschickt ausgesucht, dass das zweite gleiche Sonderdreieck wie im Fall von Dreieck 50 quasi als Zubrot auch eine Besonderheit des PSE darstellt.

Als nächstes auf Position 51 liegt das dritte Dreieck vom Typ g. Ab Position 51 beginnt die Belegung der Quadratpunkte 51 – 82 des inneren Figurenteils (schwarz in Abb.4).

Nachfolgend erreichen wir den Umkehrpunkt mit den Dreiecken 57 und 58. Dreieck 58 (siehe Bildserie 4, rechte untere Ecke) trägt den Pfeil in Gegenrichtung, ab hier geht es wieder zurück. Weiter folgen die Dreiecke 64 und 65, deren herausragende Bedeutung weiter unten aufgezeigt wird. Es folgt Dreieck 77 (Typ g). Es ist deshalb Sonderdreieck, weil die Vorwärtsserie mit der Markierung von Dreieck 38 dies erzwingt.

Vielleicht soll es unsere Aufmerksamkeit aber als Zubrot auf den Neutronenbereich lenken. Die Neutronen werden als Sechzehnerserien in die beiden Neutronenringe eingebaut. Dabei treten bei 45 und bei 61 Neutronen Stabilitätslücken auf (es gibt keine stabilen Atomkerne mit 45 oder 61 Neutronen). Es wäre zu erwarten, dass nun auch bei Neutron 77 solch eine Stabilitätslücke auftritt. Dem ist aber nicht so, die Stabilitätslücke gibt es erst bei Neutron 89. Dieser Umstand könnte das Zubrot von Sonderdreieck 77 sein.

Der nächste markante Punkt ist Dreieck 82 (Typ i, s. Abb.1). Hier erreichen wir einen besonderen Punkt im Periodensystem: die Belegung der inneren Punkte des Figureninnenteils ist jetzt abgeschlossen (schwarz in Abb.4). Letztendlich ist Dreieck 82 aber Sonderdreieck, weil in der Vorwärtsserie Dreieck 33 unbedingt markiert werden musste. Der Hinweis auf das letzte Element Blei vor Beginn der Zone der Radioaktivität ist wieder Zubrot.

Aber Dreieck 82 ist im Neutronenbereich auch das letzte Neutron seiner Sechzehnerserie und passt somit perfekt in das bekannte Schema.

- Elemente

- 1 – 8 rot

- 9 – 20 blau

- 21 – 28 grün

- 29 – 32 pink

- 33 – 34 hellblau

- 35 – 50 türkis

- 51 – 82 schwarz

- 83 – 114 gelb

Abb.4: Protonenmatrize

Gemäß der Regel, dass der Beginn einer neuen Serie als Sonderdreieck markiert ist, sollte Dreieck 83 eigentlich ein Sonderdreieck sein (Beginn der Protonenserie 83 – 114). Das geht an dieser Stelle aber nicht, und der Grund dafür liegt wieder in der Vorwärtsserie. Dreieck 32 muss wie Dreieck 30 vom gleichen Typ sein (hier c2), um anzuzeigen, dass an dieser Stelle statt einem blauen und einem roten Proton zwei blaue Protonen (die Protonen 30 und 32) in die Matrize eingebaut werden müssen. Sonst ließe sich die Einbauanleitung 15 – 15 – 14 – 13 für die Vorwärtsserie nicht realisieren.

Dreieck 93 (Typ e) ist das nächste Sonderdreieck. Element 93 ist Neptunium. Es ist neben drei anderen Element-Familien Ausgangspunkt einer radioaktiven Zerfallsreihe. Auf Grund der relativ kurzen Halbwertszeit von Neptunium von etwa zwei Millionen Jahren kommt diese Zerfallsreihe aber im Gegensatz zu den anderen drei Familien in der Natur nicht mehr vor. Das ist zwar eine Besonderheit im PSE – hier wieder Zubrot – , aber der Grund für das Sonderdreieck 93 ist Position 22 der Vorwärtsserie.

Das auf Neptunium folgende Dreieck 94 stellt Plutonium dar. Auch hier liegt der Grund für das Sonderdreieck in der Vorwärtsserie in Dreieck 21. Genauso ist es auch für Dreieck 106 (Typ g, Seaborgium). Position 9 musste unbedingt als Sonderdreieck markiert werden. Nun bleiben noch die Dreiecke 64 und 65 zu besprechen. Warum sind diese markiert? Gibt es an dieser Stelle im Periodensystem irgendwelche Besonderheiten?

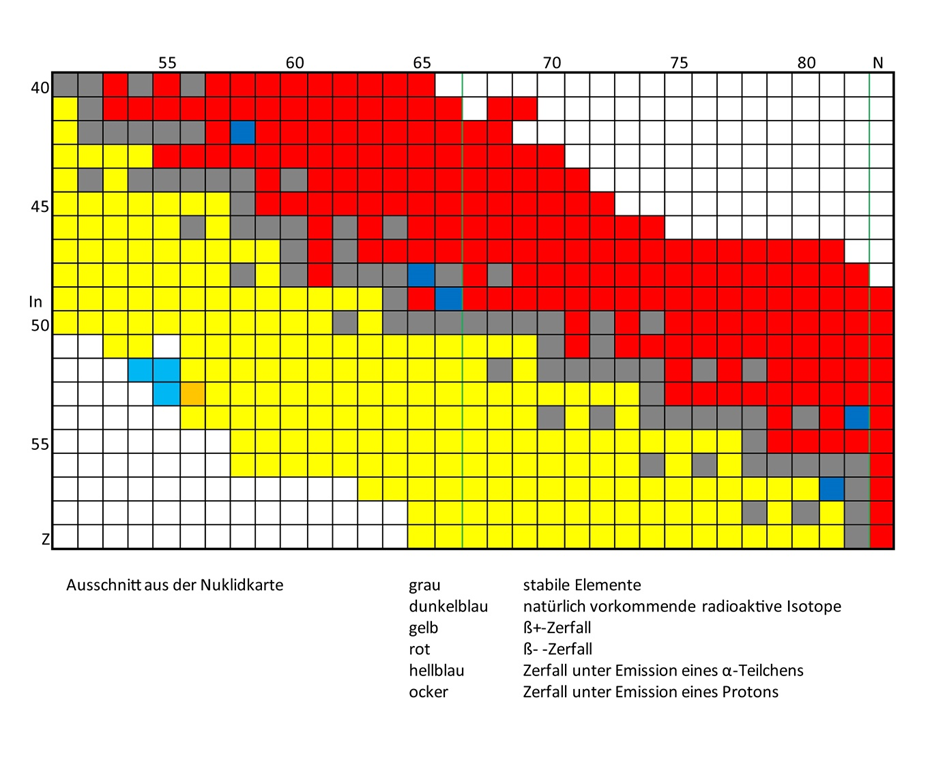

Im Bereich der Protonen und der Elektronen sicher nicht. Somit bleiben nur die Neutronen übrig. 64 ist vor dem Bereich der Radioaktivität die Maximalzahl belegbarer Positionen auf dem inneren Neutronenring3. Der Grund für das Sonderdreieck liegt aber wieder in der Vorwärtsserie in der Markierung für Dreieck 51. Aber warum ist Dreieck 65 gesondert gekennzeichnet? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Nuklidkarte genauer anschauen (s.Abb.5). Dazu gehen wir in die Spalte, wo die Isotope mit 65 Neutronen untereinander geschrieben sind. Und hier erleben wir mit Verlaub gesagt eine Überraschung.

Das Indium-Isotop (49 Protonen) mit 65 Neutronen hat eine Gesamtzahl von 114 Nukleonen, also genauso viele Positionen, wie in der Protonenmatrize zunächst belegt werden können oder genau die Anzahl der in der Brunnenumrandung steckenden relevanten Dreiecke.

Aber das ist noch nicht alles. Indium 114 ist zu 99,5 % ein ß–– aktiver, zu 0,5 % ein ß+– aktiver Kern. Er ist in der Nuklidkarte rot (ß–) oder gelb (ß+) dargestellt. Er liegt im Zentrum eines Quadrats aus sechs stabilen Elementen (grau in Abb.5) und zwei natürlich vorkommenden radioaktiven Isotopen mit extrem langen Halbwertszeiten (7,7 x 1015 Jahre und 4,41 x 1014 Jahre, dunkelblau in Abb.5), die jeweils 64, 65 oder 66 Neutronen besitzen. Die linke Grenze ist Dreieck 64, die rechte Grenze 66 stellt den Abschluss der vierten Neutronenserie dar3. Ein solches Quadrat mit einem ß–/ß+-aktiven Kern in der Mitte und stabilen/nahezu stabilen Isotopen mit solch extrem langen Halbwertszeiten außen herum gibt es nirgendwo anders in der gesamten Nuklidkarte. Es stellt auf der einen Seite mit seinem rot/gelb leuchtenden Zentrum die Protonenmatrize dar und verweist mit seiner Seitenlänge 3 (drei Quadrate) auf den Radius des inneren Neutronenkreises und damit gleichzeitig auf die Königskammerebene der Cheops-Pyramide3.

Abb.5: Ausschnitt aus der Nuklidkarte

Andererseits symbolisiert dieses Quadrat den gesamten Fußboden mit den geometrischen Figuren in der Sultan-Hasan-Moschee. Das leuchtende Zentrum entspricht dem Brunnen in der Mitte mit der Umfassung aus Dreiecken, die umgebenden Quadrate repräsentieren die um den Brunnen herum gruppierten acht geometrischen Großfiguren. Hier kann man nur staunend, ja fassungslos davorstehen. Es ist ganz und gar unglaublich, wie der Bauherr dieses Bodens mit den Besonderheiten des Periodensystems und der Nuklidkarte dieser Welt gleichsam gespielt hat, um uns seine Botschaft zu vermitteln. An dieser Stelle (Dreieck 65) heißt sie: „Schaut her, die Brunnenumrandung und die acht darum herum gruppierten geometrischen Figuren beschreiben den atomaren Aufbau des Universums. Die Gliederung des Bodens in Zentrum und acht umgebende Figuren findet ihr als Beweis für diese Aussage an der Stelle in der Nuklidkarte, wo die Anzahl der 114 Nukleonen des Indium-Isotops genau der Anzahl der hier wesentlichen Dreiecke entspricht“.

Um diese Botschaft in der Brunnenumrandung zu verstecken, musste zwangsläufig Dreieck 65 markiert werden. Als ich das erst einmal herausgefunden hatte, habe ich die Brunnenumrandung noch eingehender untersucht und bin auf die exakte Einbauanleitung für Protonen, Neutronen und Elektronen gestoßen. Die Brunnenumrandung enthält also mehrere Benzutzeroberflächen:

- BNO Sonderdreiecke

- BNO Protonen

- BNO Neutronen

- BNO Elektronen.

Der Startpunkt für die BNOs Sonderdreiecke und Protonen liegt bei Dreieck 1, der der BNO Neutronen beim Eckdreieck 1a und der der BNO Elektronen bei Dreieck 2.

Und es steckt noch eine weitere Aussage dahinter: Es handelt sich um insgesamt neun Quadrate, das Zentralquadrat und acht darum herum. Deutlicher kann der Verweis auf das 9/8-System aus der Cheopspyramide nicht ausfallen.

Um die Stelle des Indium-Isotops mit 114 Nukleonen in der Nuklidkarte genau zu treffen, musste die Brunnenumrandung exakt 57 (57 x 2 = 114) Platten/Dreiecke bekommen. Nur mit dieser Anzahl ist es möglich, in die Spalte mit 65 Neutronen und die Zeile mit 49 Protonen (65 + 49 = 114) zu gelangen. Hätte die Umrandung 58 Platten/Dreiecke, wäre die Summe 116. Man könnte dann zwar auch Dreieck 65 markieren und in der Spalte der Nuklidkarte mit 65 Neutronen nachschauen, aber es würde nichts auf das Zentrum mit 49 Protonen hinweisen. Bei einer Anzahl von 56 (durch 4 teilbar) wäre die Summe 112 und man hätte auch nicht genau getroffen.

Und es läßt sich eine weitere höchst wichtige Schlußfolgerung ableiten. Sollte das hier vorgestellte Atommodell irgendwann von wissenschaftlicher Seite bestätigt werden, folgt daraus zwingend, dass es vor uns heute lebenden Menschen Intelligenzen auf dem Planeten Erde gab, die weitaus mehr von der atomaren Welt wußten als wir. Mit der Cheopspyramide – Erbauung lt. Ägyptologen um 2500 v.Chr., m.E. aber viel früher – und dem gesamten Pyramidenfeld von Gizeh, mit der geometrischen Großfigur in Peru – Entstehungsdatum unbekannt – und mit dem Boden der Sultan-Hasan-Moschee in Kairo – Erbauung 14.Jhd.n.Chr. – haben sie uns über Raum und Zeit hinweg einen Schlüssel hinterlassen, ohne den es mir nicht möglich gewesen wäre, den atomaren Aufbau unserer Materie in der hier vorgestellten Form zu enträtseln.

Da die Sultan-Hasan-Moschee im 14. Jhdt. n.Chr. erbaut worden ist, heißt auch das zwingend, der Architekt dieses Bodens verfügte zu diesem Zeitpunkt (!) noch (oder schon?) über das entsprechende Wissen über Atombau und Periodensystem. Das wirft die Frage auf, woher er das wohl hatte. War er vielleicht noch eines dieser „göttlichen Wesen“, der einstmaligen Götter Ägyptens, die in meiner Sicht die drei Gizeh-Pyramiden erbauten? Gibt es noch mehr davon? Auch heute noch??

Fußnoten

- siehe raum@zeit Nr.204, S.56 – 61

- siehe raum@zeit Nr.204, S. 60

- Dr. Frank Rothe: Neues Modell des Atomkerns