Elektronenringe, Ladungsmengen, Energien, und Longitudinalwellen

Die Elementarladung eines Elektrons beträgt genau 1,602176487(40) x 10-19 C1. In dem Abschnitt, wo die Massen der Elementarteilchen aus den Daten der Cheopspyramide hergeleitet wurden, hat sich gezeigt, dass geometrische Tatbestände ohne Ausnahme immer zu hundert Prozent exakt waren. Daten wie Erdumfang und siderische Umlaufzeit der Erde um die Sonne ließen sich aber nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit ableiten, wenn auch immer mit einem recht genauen Näherungswert. Wenn man dieses Prinzip auch für die elektrische Elementarladung gelten lässt, könnte man diese zu 1,6 x 10-19 C ansetzen. Es wäre dies eine Fehlerbreite von zwei Tausendstel.

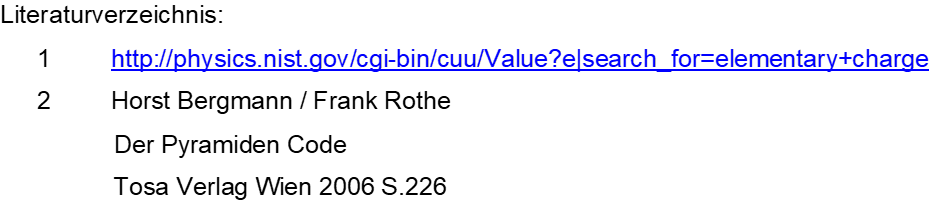

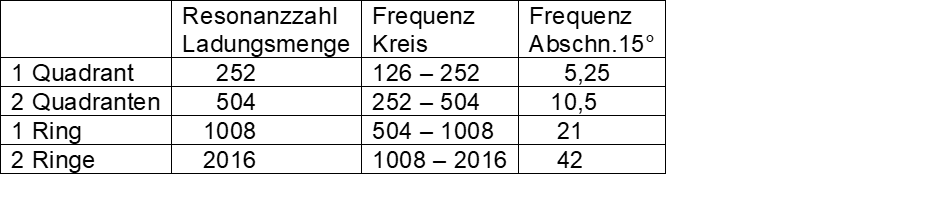

Kasten 1: Mögliche Gesamtladungsmenge pro Elektronenring

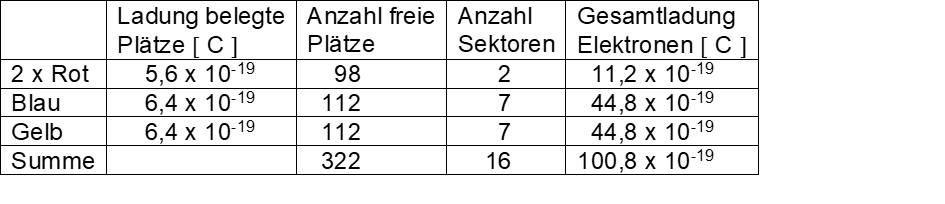

Kasten 2: Ladungsmengen nach Quadranten und Ringen

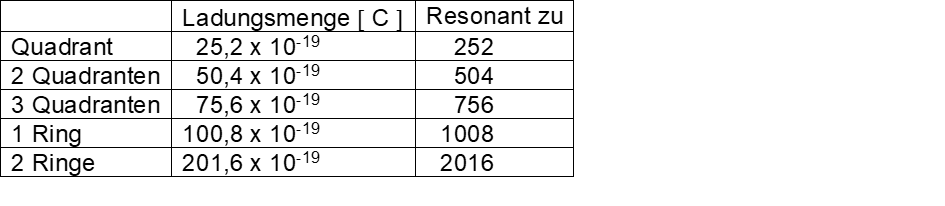

Kasten 3: Ladungsmenge eines Quadranten

Die Kästen 1 bis 3 zeigen die mögliche Gesamtladungsmenge pro Elektronenring und Sektoren, die Untergliederung in Quadranten und Schalen

Im Bereich der Elektronen begegnet man auf Schritt und Tritt den Hauptzahlen des Pyramiden-Codes aus der Cheopspyramide und dem Plan des Gesamtpyramidenfeldes2.

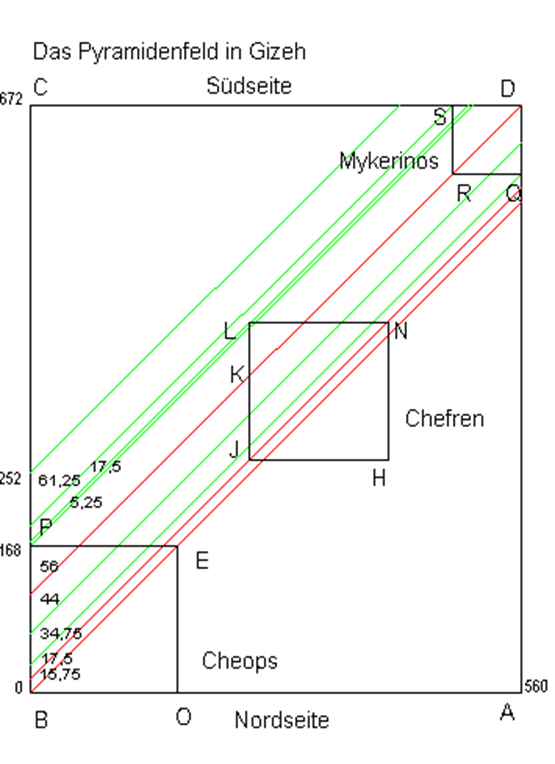

Die Diagonalenparallelen aus der Nordostseite der Cheopspyramide (siehe Abb.1) reichen genau 252 GE (Grundeinheiten) nach Süden. Das korrespondiert mit der Ladungsmenge eines Quadranten. Die Gesamtzahl der roten Plätze pro Ring beträgt 392. Projiziert man das Grundquadrat der Protonenmatrize des Atomkerns auf die Grundfläche der Cheopspyramide so beträgt die Seitenlänge eines Kleinquadrats √392 GE, dessen Diagonale somit √392 GE x √2 = 28 GE, resonant zur Ladungsmenge eines roten Bezirks.

Aber auch 3,5 Sektoren Blau/Gelb, also ein Quadrant besitzt 392 Plätze (siehe Kasten 3), so dass sowohl in den roten Bezirken wie in den blauen/gelben Sektoren eine Resonanzbeziehung besteht.

Die Hauptzahlen der gelben und blauen Sektoren sind 56 und 112. Sie finden sich einerseits als Anzahl der Plätze für Elektronenachtundzwanzigstel, andererseits wieder als Ladungsmenge von 2 x Rot (rote Bezirke eines halben Rings). Im Pyramidenfeld ist 56 die herausragende Zahl. Die Länge des Feldes beträgt 672 GE (56 x 12), dessen Breite 560 GE (56 x 10), die Seitenlänge der Cheopspyramide 168 GE (56 x 3).

Die Resonanzzahlen der Ladungsmengen 252, 504, 756, 1008 und 2016 wiederum weisen in die Akustik bzw. in die Welt der Longitudinalwellen. Weitere Hauptzahlen des Codes sind 5,25 und 15,75. 15,75 GE beträgt der Abstand der Diagonalenparallelen der Nordostecken von Cheops- und Chephrenpyramide, 5,25 GE der Abstand der Diagonalenparallelen ihrer Südostecken (siehe Abb.1).

Ausgangspunkt ist die Zahl 15,75. Sie wird immer verdoppelt über 31,5 zu 63 (maximale Kapazität des äußeren Neutronenkreises in der Matrize des Atomkerns) zu 126 (maximale Neutronenzahl vor dem Beginn der Radioaktivität) zu 252 (maximale Ladungsmenge 1 Quadrant eines Elektronenrings) zu 504 (maximale Ladungsmenge 2 Quadranten) zu 1008 (maximale Ladungsmenge 1 Elektronenring) zu 2016 (maximale Ladungsmenge Gesamtsystem beider Elektronenringe).

Der Abstand zweier Zahlen wird als Vollkreis von 360° aufgefasst und in jeweils 24 gleiche Abschnitte zu 15° aufgeteilt. Das Prinzip der Verdoppelung ist aus der Akustik bekannt als Oktave. Daher liegt es nahe, die Codezahlen hier als Frequenzen in der Einheit Hertz (Hz) aufzufassen. Im Kreis 126 Hz bis 252 Hz beträgt dann 1 Kreisabschnitt 5,25 Hz (126 : 24 = 5,25). Dieser Kreis entspräche damit der Ladungsmenge eines Quadranten eines Elektronenrings (siehe Kasten 4).

Abb.1 Lageplan der drei Gizeh – Pyramiden

Kasten 4: Übertragung auf die Akustik

Das Prinzip, die Oktave als Kreis aufzufassen und die Töne als Punkte auf dem Kreisumfang, lässt sich natürlich auch auf die Musik übertragen. Die erste Oktave reicht von c (264 Hz) zu c„ (528 Hz) mit einem Kreisabschnitt von 11 Hz.

Man sieht hier, dass das aus den Elektronenringen der Atome mit Hilfe des Pyramiden-Codes abgeleitete System sehr nah an unserer heutigen Akustik liegt. Nun sind Schallwellen Longitudinalwellen, das heißt, sie pflanzen sich mit Hilfe eines Impulses fort. Durch die Intensität einer Schallwelle stoßen Luftmoleküle aneinander und sorgen so für den Transport der Welle.

Analog hierzu könnte man das System der Grundeinheiten des Pyramidenfeldes ebenso als Longitudinalwellen sehen. Diese entsprächen dann den Wellen, die zum Beispiel ein Rutengänger mit seinem Empfangsinstrument (Rute, Stäbe) mutet. Diese Art von Strahlung wäre demnach das Erkennungssignal jeglicher Materie auf der Ebene der Atomkerne und ihrer Hüllen. Ihr Transportmedium wäre der Äther (die a – und c – Matrizen der energetischen Spiegelebene), der Impulsüberträger die Matrize der Kerne und Hüllen.

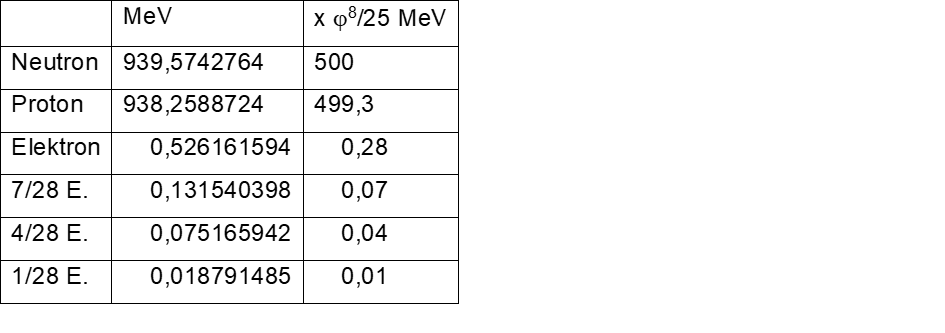

Bei der Ermittlung der Massen der Elementarteilchen Neutron, Proton und Elektron war der Begriff 1/7 me (Elektronenmasse) aufgetaucht. Das Neutron betrug in der Einheit MeV x φ8/25 genau 500, das Proton 499,309918085 und der siebte Teil einer Elektronenmasse 0,03884773345. Die Werte für Proton und Elektron sind „krumme Zahlen“. Wenn sich die Neutronenmasse als glatte Zahl darstellen läßt, sollte dass auch für Proton und Elektron möglich sein, denn die Natur mißt nicht mit zweierlei Maß, einmal krumm und einmal gerade.

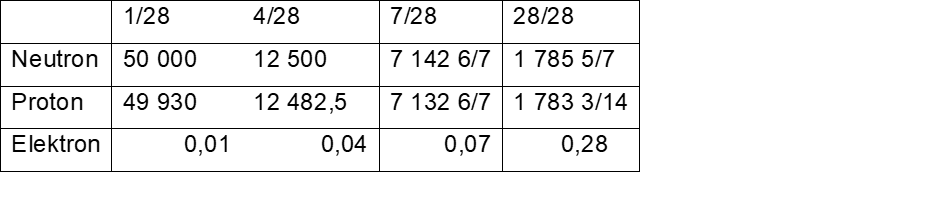

Da das Grundmaß im Elektronenbereich 1/28 e– (1 Achtundzwanzigstelelektron) ist, liegt es nahe, diesen Wert ebenfalls in der Einheit MeV x φ8/25 darzustellen. Das Ergebnis lautet 0,00971193336 und daraus ergibt sich die Vermutung, dass es sich um die Zahl 0,01 handeln könnte.

1/7 me wäre dann 0,04, ¼ me wäre 0,07 und 1 me wäre 0,28. Das wiederum korrespondiert perfekt mit der Bahnbreite von 0,1 Grad der Elektronenringe und mit der Belegung der Sektoren: vier Achtundzwanzigstelelektronen je blauen/gelben Sektor pro Element, sieben Achtundzwanzigstelelektronen je roten Bezirk pro Element.

Die Neutronenmasse bestünde dann aus 50 000 Achtundzwanzigstelelektronenmassen oder 12 500 Siebtelelektronenmassen oder 7142 6/7 Viertelelektronenmassen.

Die Protonenmasse betrüge 499,3 MeV x φ8/25 oder 49 930 Achtundzwanzigstelelektronenmassen oder 12482,5 Siebtelelektronenmassen oder 7132 6/7 Viertelelektronenmassen (siehe Kasten 5).

Kasten 5: Die Massen der Elementarteilchen in 0,01 x φ8/25 MeV

Die Differenz 12 500 zu 12 482,5 ist 17,5 und stellt eine der Hauptcodezahlen der Cheopspyramide dar ( 4 x 17,5 = 70 = Anzahl Plätze innerer Neutronenring). Die Differenz 500 zu 499,3 weist mit dem Ergebnis 0,7 in dieselbe Richtung.

Das Verhältnis Neutronenmasse zu Protonenmasse wäre dann 1,001401963, der Reziprokwert davon ist 0,9986. Die Differenz zu 1 beträgt 0,0014 und weist auf die 14 blauen/gelben Sektoren eines Elektronenrings hin.

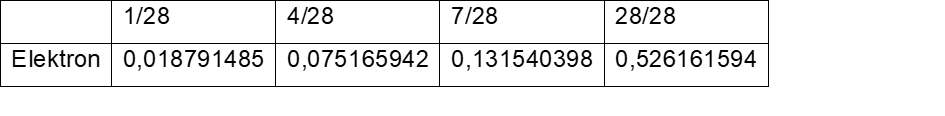

Kasten 6 zeigt die von Kasten 5 zurück gerechneten MeV-Werte für das Elektron ( 0,01 x φ8/25 = 0,018791485 ).

Kasten 6: zurück gerechnete MeV-Werte Elektron

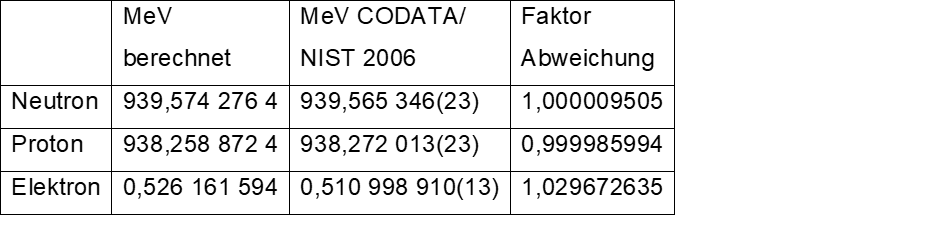

Kasten 7 vergleicht die berechneten mit den 2006 empfohlenen MeV-Werten für Neutron, Proton und Elektron. Die größte Abweichung verzeichnet hier das Elektron mit fast 3 Hundertstel.

- Kasten 7: berechnete und empfohlene Mev-Werte mit

- Abweichungsfaktoren

1 eV beträgt 1,602176487(40) x 10-19 J. Die Elementarladung des Elektrons beträgt 1,602176487(40) x 10-19 C. Numerisch sind beide Zahlen gleich.

Ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein Teilchen mit der Ladung 1 e (Elementarladung) erhält, wenn es im Vakuum die Spannung von 1 V durchläuft ( 1 eV = C x 1V = J). Da hier der Faktor Volt gleich 1 gesetzt ist, sind die Werte für Joule und Coulomb numerisch gleich.

Wie bereits oben gezeigt, scheint das Coulomb und damit auch bei den MeV-Werten das Joule um etwa zwei Tausendstel zu groß angesetzt. In meinem neuen System ist daher 1 eV = 1,6 x 10-19 J, 1 MeV = 1,6 x 10-13 J.

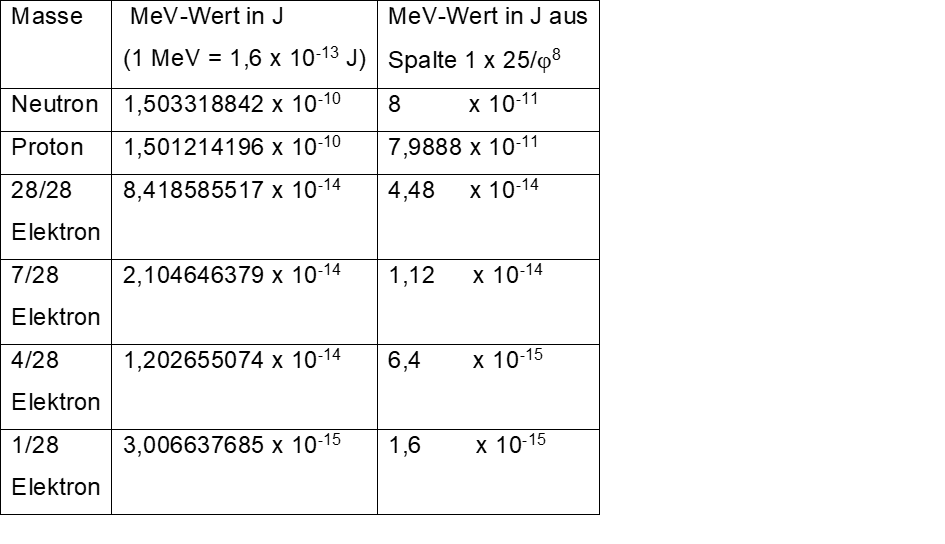

Kasten 8: MeV-Werte der Elementarteilchen in J

Berechnet man damit nun die MeV-Werte von Neutron, Proton und Elektron, erhält man die Zahlen aus Kasten 8.

Kasten 9: MeV-Werte der Elementarteilchen

Wie aus Kasten 9 ersichtlich ist, gelangt man vom reinen MeV-Wert des Neutrons (939,5742764) über die Multiplikation mit 25/φ8 zur glatten Zahl 500. Zur Umrechnung dieses Werts in Joule muss man einmal mit 1,6 x 10-13 multiplizieren ( Ergebnis 8 x 10-11, glatte Zahl) und dann mit φ8/25 ( Ergebnis 1,503318842 x 10-10 ).

Warum halte ich es für gerechtfertigt, die heute gültigen Werte für Coulomb, Joule und eV geringfügig zu korrigieren? Diese Einheiten sind durch Messungen mit Messinstrumenten entstanden. Der theoretische Hintergrund einer korrekten Atomtheorie war bisher aber nicht vorhanden. Dadurch, dass das kleinste Teil, das Achtundzwanzigstelelektron, einen Wert von 0,01 x φ8/25 MeV bekommt mit einer Ladungsmenge von 1,6 x φ8/25 x 10-15 C lassen sich alle weiteren Berechnungen sehr einfach durch Hinzufügen oder Weglassen des Umrechnungsfaktors φ8/25 mit glatten Zahlen durchführen. Mit anderen Worten: wir haben die 1 im neuen System gefunden, das Achtundzwanzigstelelektron. Natürlich müssten nun alle Messinstrumente neu kalibriert werden.

Aber es gibt noch einen wesentlichen Aspekt: Bei der Herleitung der Massen der Elementarteilchen habe ich zunächst versucht, so nah wie möglich an den heute gültigen Messwerten zu bleiben. Dabei ist das Siebtelelektron entstanden. Das Proton errechnete sich zu 1836 1/7 und das Neutron zu 1 838,6836605 Elektronenmassen.

Mit den neuen Zahlen hat sich das geändert. Die Protonenmasse beträgt nun 1783 3/14 und die Neutronenmasse 1 785 5/7 Elektronenmassen.

Die Zukunft wird zeigen, welche der beiden dargestellten Möglichkeiten die zutreffende ist. Ich favorisiere hier ganz deutlich die neuen, einfacheren Zahlen, auch wenn man dann Abschied nehmen muss von bisher geltenden Zahlenwerten und Einheiten.