Zerfallsarten

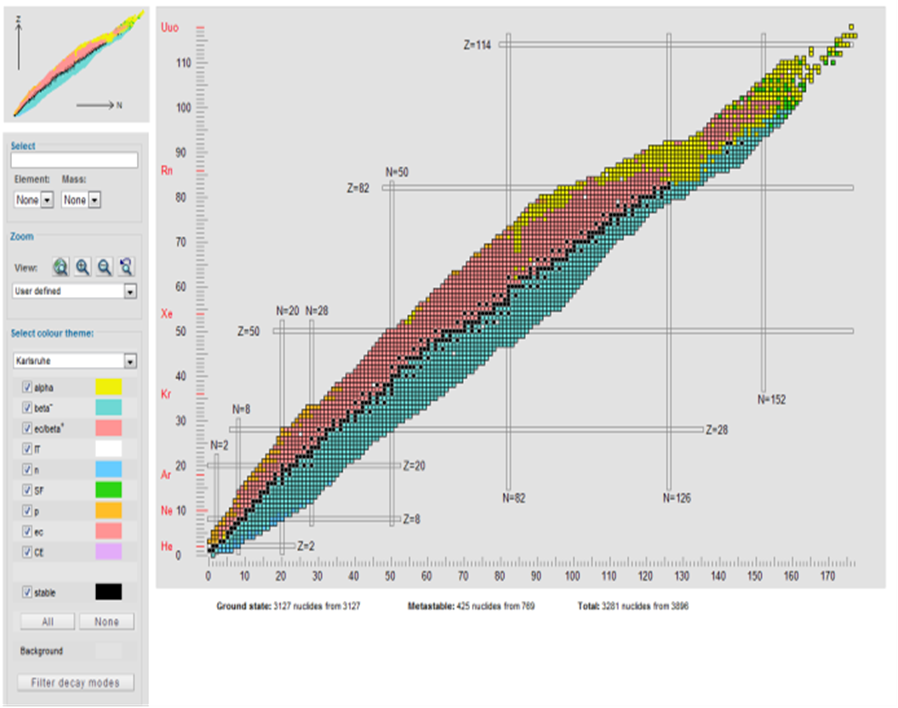

Bei den Atomkernen gibt es stabile und instabile Kerne. Bei den instabilen Kernen unterscheidet man hauptsächlich zwischen ß+-Zerfall, ß–Zerfall und α-Strahlern. Eine Übersicht gibt die Karlsruher Nuklidkarte (Abb.1).

Abb.1: Karlsruher Nuklidkarte

Auf der x – Achse ist die Anzahl der Neutronen (N) aufgetragen, auf der y – Achse die Anzahl der Protonen (Z). Die Massenzahl A bezeichnet die Summe von Protonen und Neutronen (A = Z + N).

Die stabilen Kerne sind schwarz dargestellt.

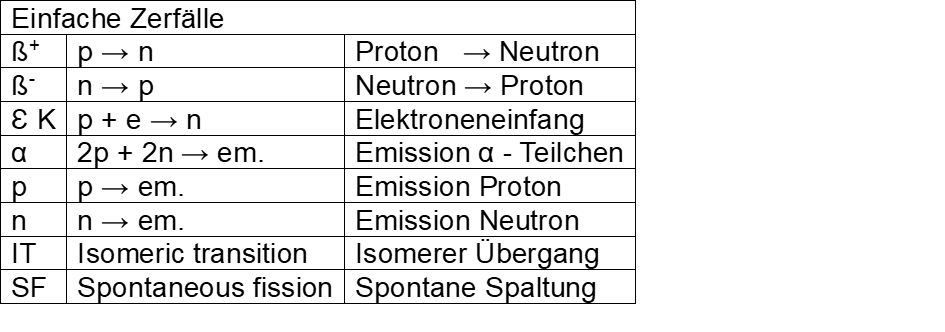

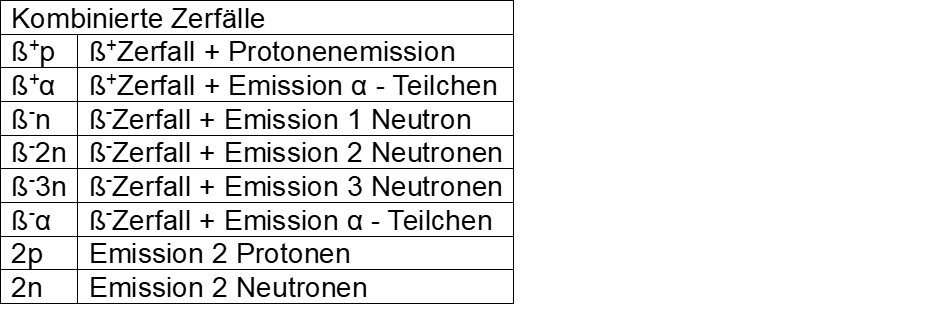

Es gibt verschiedene Zerfallsarten (Abb.2 und Abb.3).

Abb.2: Einfache Zerfälle

Abb.3: Kombinierte Zerfälle

Atomkerne mit gleicher Protonenanzahl aber unterschiedlicher Neutronenanzahl heißen Isotope.

Verschiedene Schulen

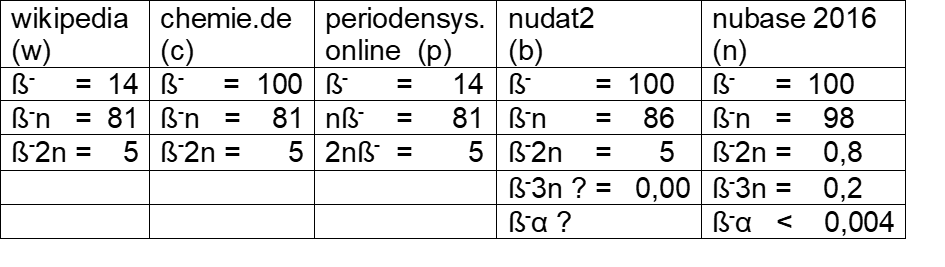

Nicht überall auf der Welt ist man sich einig, wie genau die Atomkerne zerfallen und mit welcher Häufigkeit unterschiedliche Zerfallsarten auftreten.

Dies sei am Beispiel von 144Be10 erläutert. Es handelt sich hier um den instabilen Berylliumkern mit 4 Protonen und 10 Neutronen.

Abb. 4: verschiedene Schulen für den Zerfall von 144Be10

Bei chemie.de (= c) handelt es sich um einen Link aus der Karlsruher Nuklidkarte, basierend auf dem wikipedia – Artikel. Chemie.de beschreibt zunächst einen ß– Zerfall zu 100% und konstatiert, dass von diesen 100% noch 81% ein Neutron und zu 5% zwei Neutronen emittieren. Wikipedia (= w) dagegen beschreibt zu 14% einen reinen ß– Zerfall und in 81% die zusätzliche Emision von einem Neutron und zu 5% die zusätzliche Emission von zwei Neutronen.

Periodensystem online (= p) lässt die Neutronenemission vor dem ß– Zerfall geschehen, was aber weiter unten widerlegt werden wird.

Bei nudat2 (= b) handelt es sich um das renommierte Brookhaven National Laboratory in New York. Nubase 2016 (= n) schließlich repräsentiert Chinese Physics. Bei den beiden letzteren Instituten kommt zusätzlich zu den genannten ß– Zerfällen noch die Emision eines dritten Neutrons oder eines α – Teilchens hinzu.

Kann das Neue Modell des Atomkerns hier für mehr Klarheit sorgen?

Ein grundlegendes Postulat des Neuen Modells lautet:

Die Zerfallsvorgänge im Atomkern laufen in geordneter Form ab.

Sowohl im Standardmodell als auch im Neuen Modell des Atomkerns gibt es einen Ausgangs – und einen Endkern. Was dazwischen geschieht, ist im Standardmodell eine „black box“, das Neue Modell des Atomkerns beschreibt dagegen genau, was mit den einzelnen Nukleonen geschieht („white box“).

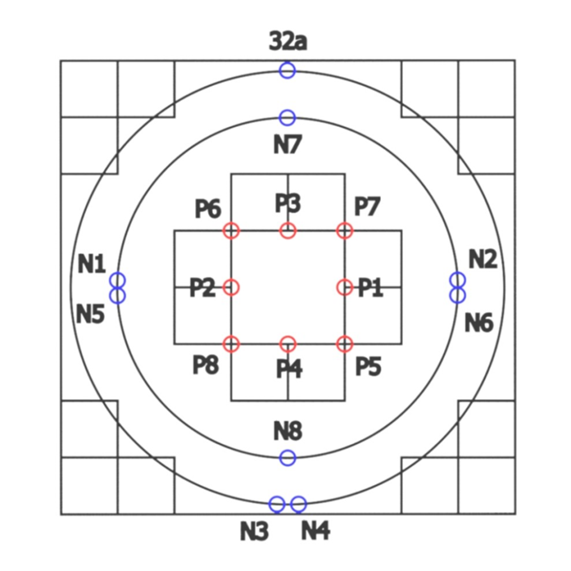

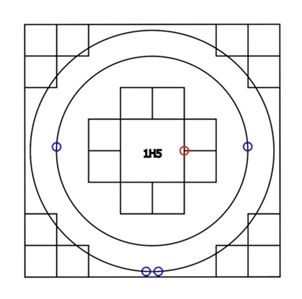

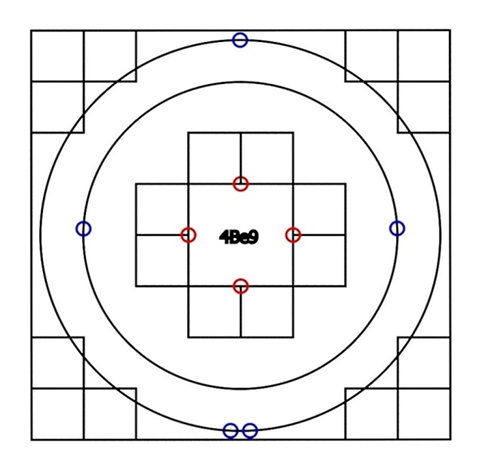

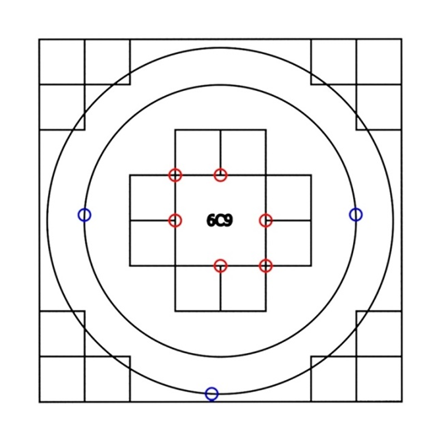

Abb. 5 zeigt die Kernmatrize mit den Protonen 1 – 8 und den Neutronen 1 – 8 und 32a.

- Abb. 5: Kernmatrize rot: Protonen 1 – 8

- blau Neutronen 1 – 8

- und 32a

An Hand dieser Kernmatrize sollen nun einige Zerfallsreihen besprochen und die Zerfallsregeln entwickelt werden.

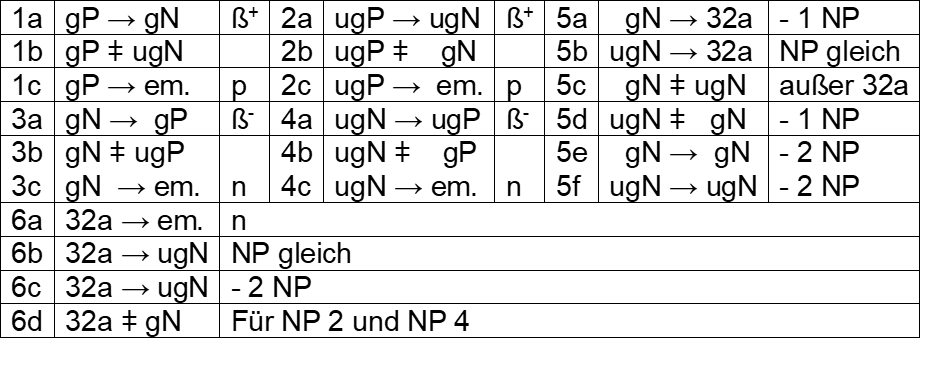

Dafür bedarf es zunächst einiger Grundregeln (siehe Abb.6). Diese basieren auf der grundlegenden Trennung von geradzahligen und ungeradzahligen Nukleonen im Neuen Modell des Atomkerns.

Abb.6: Grundregeln für den Kernzerfall

Geradzahlige Protonen und Neutronen können sich ineinander umwandeln, ebenso ungeradzahlige Protonen und Neutronen. Daneben gibt es noch einige Spezialregeln, hauptsächlich für die ungeradzahlige Neutronenposition (NP) 32a.

Am Beispiel des Wasserstoff – Atomkerns sollen weitere Grundregeln entwickelt werden:

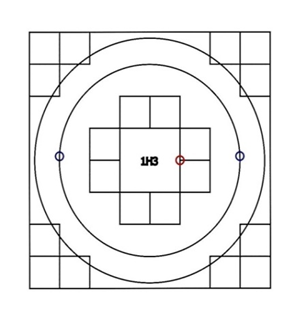

Abb.7: Tritium 31H2

Der Tritium – Kern besteht aus 1 Proton auf Protonenposition 1 (PP1) und 2 Neutronen auf den Neutronenpositionen 1 (NP1) und 2 (NP2) auf dem inneren Neutronenkreis. Tritium hat eine Halbwertszeit von 12,32 Jahren und zerfällt zum stabilen Helium3 (32He1).

Der Mechanismus hierfür ist der ß– Zerfall. Aus Neutron 2 auf Neutronenposition 2 wird Proton 2 auf Protonenposition 2 (N2 auf NP2 → P2 auf PP2)

Daraus ergibt sich eine weitere Regel für den Wasserstoffatomkern, die aber für manche Kerne mit mehr als einem Proton modifiziert werden muss.

P = 2N: 1 Proton (P1 auf PP1) kann 2 Neutronen im Wasserstoffatomkern binden (N1, N2 auf NP1 und NP2), bevor es zur Neutronenemission kommt.

Somit fällt für den Tritium – Atomkern die Emission eines oder beider Neutronen weg, es findet der ß– Zerfall statt. Dazu bedarf es einer weiteren Regel: Auf dem Kreis, wo der ß– Zerfall stattfindet, müssen sich mindestens zwei Neutronen befinden. Das ist beim Tritium – Atomkern der Fall.

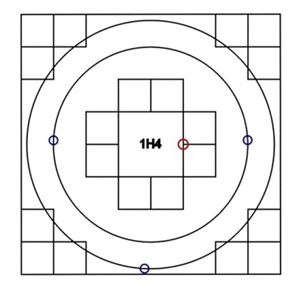

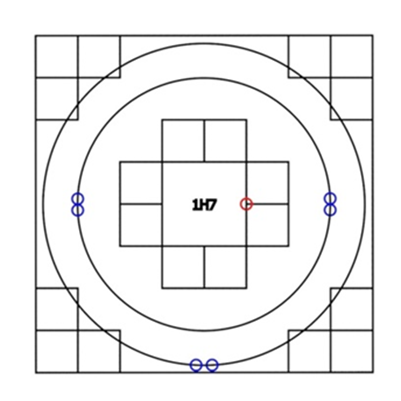

Abb.8: 41H3

Wenn jetzt wie bei Wasserstoff4 (siehe Abb.8) ein weiteres Neutron hinzukommt (N3 auf NP3 auf dem äußeren Neutronenkreis, P = 2N + 1), wird dieses zuerst emittiert, worauf der Tritium – Kern resultiert, der zu Helium3 zerfällt.

Abb.9: 51H4

Beim Wasserstoff5 (siehe Abb.9) tritt ein weiteres Neutron (N4 auf NP4) hinzu (P = 2N + 2). Es befinden sich zwar jetzt auch zwei Neutronen auf dem äußeren Neutronenkreis. Das eine Proton kann jedoch nur zwei Neutronen binden, so dass es zwangsläufig zur Emission von Neutron 4 und Neutron 3 kommt. Es resultiert wiederum der Tritiumkern, der zu Helium3 zerfällt.

Der NP3/4 – Weg

Die ersten sechs Neutronen (siehe Abb.10) besitzen eine hervorstechende Eigenschaft: sie haben keinen Bezug zur Segmenttrennungslinie (siehe Neues Modell des Atomkerns, Neutronen). Die Neutronen N3 und N4 auf dem äußeren Neutronenkreis sind weiter vom Zentrum entfernt als die Neutronen N5 und N6 auf dem inneren Neutronenkreis.

Abb.10: Die Neutronenpositionen 1 – 6 und Proton 1 (71H6)

Als Folge davon reagieren sie bei Zerfallsreaktionen vor N5 und N6. Dieser Weg findet statt, wenn NP7 oder NP8 nicht belegt sind oder wenn NP32a nicht mit N7 oder N6 belegt ist.

Wozu wird der NP3/4 – Weg benötigt? Er dient zur Erklärung, warum Beryllium8 nicht stabil ist und innerhalb von 67 x 10-18 Sekunden zu zwei α – Teilchen zerfällt.

Beryllium8

Bis auf das instabile Beryllium8 sind die Atomkerne der ersten acht Elemente ( H, He, Li, Be, B, C, N, O) stabil, wenn sie gleich viele Protonen wie Neutronen besitzen (siehe Abb.11). Die Protonen dieser Elemente befinden sich alle auf dem innersten Quadrat der Kernmatrize. Das erklärt auch, warum das ab dem neunten Element Fluor nicht mehr so ist. Die Protonen ab Fluor belegen die äußeren Teile der inneren Kernmatrize. Fluor18 (189F9, 9 Protonen und 9 Neutronen) zerfällt mit einer Halbwertszeit von 234 Nanosekunden durch Elektroneneinfang zu Sauerstoff18 (188O10, 8 Protonen und 10 Neutronen).

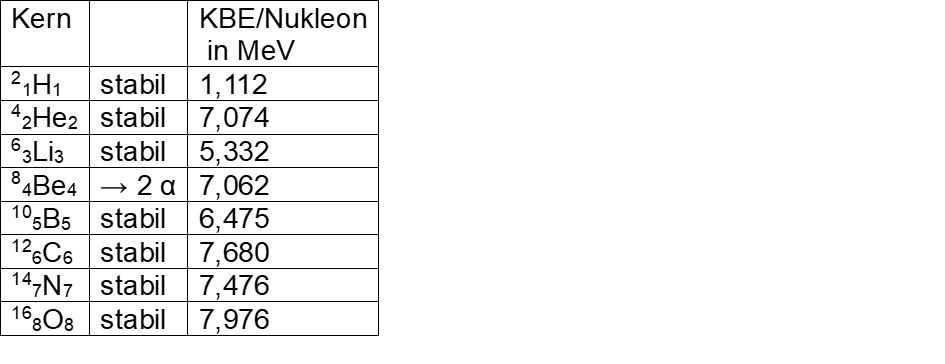

Abb.11: Elemente 1 – 8 mit protonengleicher Neutronenzahl

Abb.12: hypothetisches Beryllium 8

Kann das Neue Modell des Atomkerns eine Erklärung dafür geben, warum Beryllium8 mit seiner Instabilität derart aus der Reihe tanzt?

Abb.12 zeigt ein hypothetisches Beryllium8. Wenn Beryllium8 so aussehen würde, müsste es stabil sein (4P = 4N). Die vier Protonen sollten in der Lage sein, die vier auf ihren korrekten Neutronenpositionen sitzenden Neutronen zu binden und somit einen stabilen Atomkern zu produzieren. Nun hat Beryllium8 aber eine extrem kurze Halbwertszeit von 67 x 10-18 Sekunden und zerfällt in zwei Alphateilchen.

Foglich muss Beryllium8 irgendwie anders aussehen. Als Element mit vier Protonen liegen die Protonenpositionen wie bei jedem anderen Atomkern eines chemischen Elements fest. Somit müssen wohl eine oder mehrere Neutronenpositionen für die Instabilität verantwortlich sein.

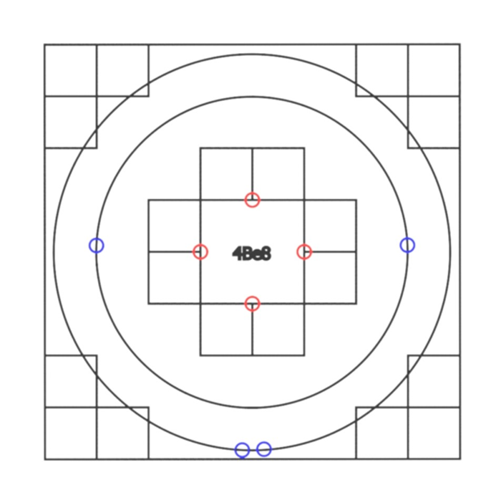

In diesem Zusammenhang muss eine weitere Begrifflichkeit der Atomwissenschaft kritisch betrachtet und hinterfragt werden: Die Kernbindungsenergie.

Hier die Definition aus wikipedia:

Die Kernbindungsenergie ist diejenige Energiemenge, die aufgewendet werden muss, um einen Atomkern in seine Nukleonen zu zerlegen. Umgekehrt wird eine ebenso große Energie frei, wenn sich Nukleonen zu einem Kern vereinigen.

84Be4 hat eine KBE von 7,062 MeV bei einer HWZ von 10-18 s. Hier muss keine Energie aufgewendet werden, Beryllium8 zerfällt spontan zu zwei Alphateilchen, es wird sogar Energie frei.

Weiter wikipedia:

Die Bindungsenergie kurzlebiger Kerne lässt sich beispielsweise durch Messung der Energien ihrer Zerfallsprodukte bestimmen.

Unter dem Stichwort Kernbindungsenergie findet man weitere Definitionen:

- Spallationsenergie: Energie, die bei der vollständigen Zertrümmerung des Atomkerns frei wird (Zyklotron)

- Separationsenergie: Energie, die bei Entfernung eines Protons (SP) oder eines Neutrons (SN) aus dem Atomkern frei wird (nicht messbar, nur berechenbar)

- Stabile Kerne: um Veränderungen zu bewirken, muss Energie aufgewendet werden

- Instabile Kerne: zerfallen unter Energieabgabe von selbst

Bei instabilen Kernen ist es also nicht sinnvoll, von Kernbindungsenergie

zu sprechen, es sei denn, man würde dem Energiewert ein negatives

Vorzeichen geben. Das Standardmodell unterscheidet bei der

Kernbindungsenergie leider nicht genügend zwischen stabilen und

instabilen Kernen.

Im Fall von Beryllium führt das dazu, dass das instabile Beryllium8 mit

acht Nukleonen eine größere KBE (7,062 MeV pro Nukleon) hat als das

stabile Beryllium9 (6,463 MeV pro Nukleon), das ein Nukleon mehr

besitzt. Hier zeigt sich der gesamte Widersinn dieser Berechnungsweise.

Es soll nun gezeigt werden, wie Beryllium8 wirklich aussieht.

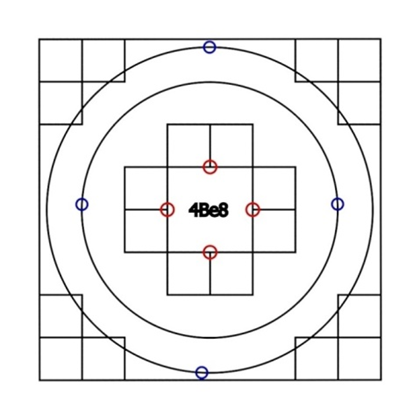

Abb.13: Beryllium8 (84Be4)

Wie Abb.13 zeigt, befindet sich Neutron 4 auf Position 32a, die eigentlich für ungerade Neutronenzustände vorgesehen ist. Daher rührt die Instabilität und extrem kurze Halbwertszeit von 67 +/- 17 x 10-18 Sekunden. Beryllium8 zerfällt dann entlang einer der beiden Diagonalen in zwei Alphateilchen mit je zwei Protonen und zwei Neutronen.

Wie kommt es zu dieser sehr ungewöhnlichen Situation, dass ein geradzahliges Neutron plötzlich auf die ungeradzahlige Neutronenposition 32a gelangt?

Man muss sich vor Augen halten, dass Beryllium8 niemals irgendwo spontan vorkommt, sondern stets das Zerfallsprodukt vorausgehender Zerfallsreaktionen ist.

Deshalb muss die Frage gestellt werden, welche vorausgehenden Zerfallsreaktionen das sind (siehe Abb.14). Diese müssen dann genauer betrachtet werden.

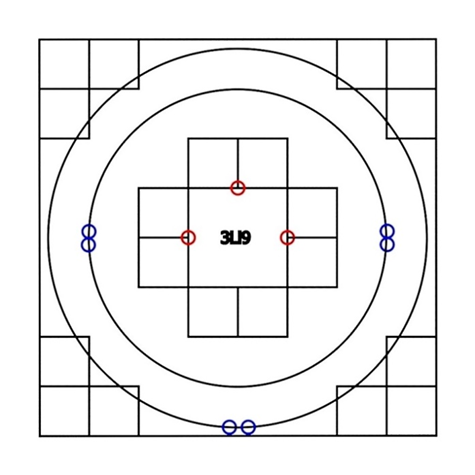

Abb.14: Zerfallswege zu Beryllium8

Der Lithium8 – Kern macht einen ß– Zerfall zu Beryllium 8 durch. Das heißt, ein Neutron wird zu einem Proton. Ab hier kommen wieder die verschiedenen Schulen ins Spiel (w, c, p, b, n, siehe Abb.4):

- 83Li5 → ß– (100%) → 84Be4 w, c, p, b, n

- → ß–α (100%) → α b, n

- → ß–2α (100%) → 0 c

Alle fünf Schulen sind sich einig, dass ein ß– Zerfall zu Beryllium8 erfolgt. Brookhaven und Chinese Physics beschreiben nach dem ß– Zerfall noch die Emission eines Alphateilchens, worauf als Endkern ein isolirtes Alphateilchen übrig bleibt. Für chemie.de folgt nach dem ß– Zerfall die Emission von zwei Alphateilchen, wonach gar nichts mehr zurückbleibt.

Wie sieht der Zerfall von Lithium8 im Neuen Modell des Atomkerns aus?

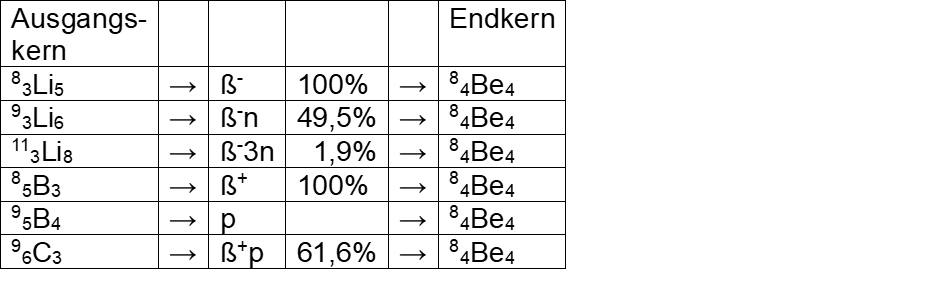

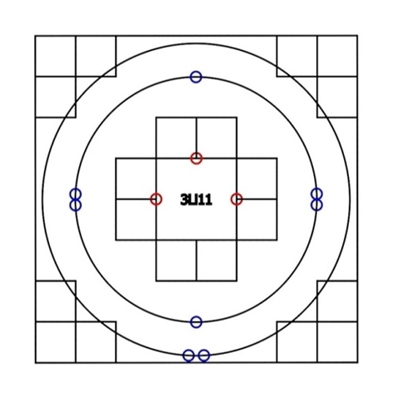

Lithium8 (siehe Abb.15) besteht aus drei Protonen und 5 Neutronen (P = 2N – 1, 3 Protonen können 6 Neutronen binden, wobei nur 5 Neutronen vorhanden sind).

Abb.15: Lithium8

Da sich auf beiden Neutronenkreisen mindestens zwei Neutronen befinden resultiert ein ß–Zerfall, bei dem aus einem Neutron ein Proton wird. Der aus dem Zerfall resultierende Beryllium8 – Kern besitzt vier Protonen.

Nach Regel 3a muss das Neutron, aus dem das Proton entsteht geradzahlig sein. In Frage kommen dafür Neutron 2 und Neutron 4. An dieser Stelle greift der N/P – 3/4 – Weg. Die Neutronenpositionen NP7 und NP8 sind nicht belegt, auf NP32a befindet sich Neutron 5 (also nicht N6 oder N7).

Neutron 4 ist weiter vom Zentrum entfernt als Neutron 2, also wird Neutron 4 zu Proton 4. Es resultiert Beryllium8, wie in Abb.13 dargestellt mit dem Neutron auf Position 32a, das ursprünglich Neutron 5 war, aber nach Wegfall von Neutron 4 in der Neutronenzählung jetzt Neutron 4 ist. Neutron 5 auf Neutronenposition 32a kann nach Regel 6d nicht Neutron 4 werden.

Danach erfolgt wie bereits beschrieben der Zerfall von Beryllium8 zu zwei Alphateilchen entlang einer der Diagonalen.

Letztendlich beschreiben alle Schulen dasselbe: Initial erfolgt der ß– Zerfall zu Beryllium8, danach der Zerfall zu zwei Alphateilchen.

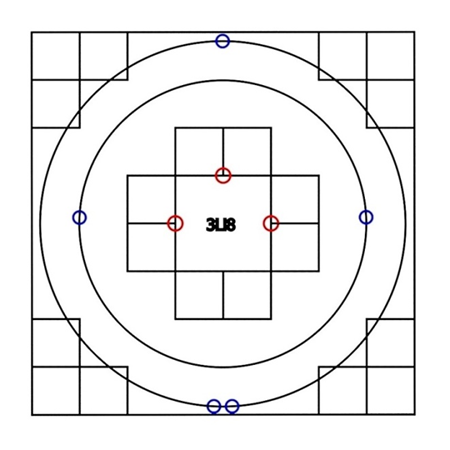

Beryllium8 kann auch aus Lithium9 entstehen.

- 93Li6 → ß–n (49,5%) → 84Be4 → 2α

- 93Li6 → ß– (50,5%) → 94Be5 stabil

Abb.16: Lithium9

Dass die Zerfallswege nicht ganz einfach zu beschreiben sind, zeigt das Beispiel Lithium9 mit drei Protonen und sechs Neutronen (Abb.16).

Wenn Neutron 6 Proton 4 würde (Regel 3d) und Neutron 5 auf Neutronenposition 32a gehen würde (Regel 5b), gäbe es für das resultierende stabile Beryllium9 (Abb.17) keinen Grund mehr, noch ein Neutron zu emittieren, um zum instabilen Beryllium8 zu werden.

Abb.17: Beryllium9 (stabil)

- 93Li6 → ß–n (49,5%) → 84Be4 → 2α w, b (?), n, p (↔ ), c (ßn2α)

- 93Li6 → ß– (50,5%) → 94Be5 stabil w, b, n, p, c

Für den reinen ß– Zerfall von Lithium9 zum stabilen Beryllium9 (50,5%) sind sich alle Schulen einig. Bezüglich der Emission eines zusätzlichen Neutrons – immerhin knapp die Hälfte der Zerfallsreaktionen – existieren aber erhebliche Unterschiede und Zweifel. Das Brookhaven Institut versieht die Reaktion mit einem Fragezeichen, bei periodensystem.online erfolgt vor dem ß– Zerfall die Neutronenemission und Chinese Physics schließt noch den 2α – Zerfall an.

Was sagt das Neue Modell des Atomkerns dazu?

Zunächst ist zu prüfen, ob eine Neutronenemission stattfinden kann. Die drei Protonen des Lithium9 können seine sechs Neutronen binden. Deshalb resultiert ein ß– Zerfall, da sich auf beiden Neutronenringen mindestens zwei Neutronen befinden. Die Neutronenpositionen NP7, NP8 und 32a sind nicht belegt, deshalb erfolgt der Zerfall nach dem NP 3/4 – Weg.

- TR1: N4 → P4

- TR2: N5 → 32a

- TR3: N6 → N4 → 94Be5 stabil

- oder

- N6 → em. → 84Be4 → 2α

Als erste Teilreaktion wird Neutron 4 zu Proton 4 (Regel 3d), danach geht in Teilreaktion 2 Neutron 5 auf Neutronenposition 32a (Regel 5b). Nun hat in Teilreaktion 3 Neutron 6 zwei Möglichkeiten, die auch jeweils fast zur Hälfte tatsächlich stattfinden. Neutron 6 kann entweder Neutron 4 werden (Regel 5e) mit dem stabilen Endkern Beryllium9 oder es kann emittiert werden (Regel 3c), worauf wiederum das instabile Beryllium8 resultiert. Daraus wird auch klar, dass der ß Zerfall vor der Neutronenemission erfolgen muss.

Daraus lässt sich eine weitere Regel ableiten:

Wenn es mehrere Zerfallswege gibt, sind die initialen Teilreaktionen (hier TR1 und TR2) immer gleich. Die letzte Teilreaktion (hier TR3) ist dann unterschiedlich.

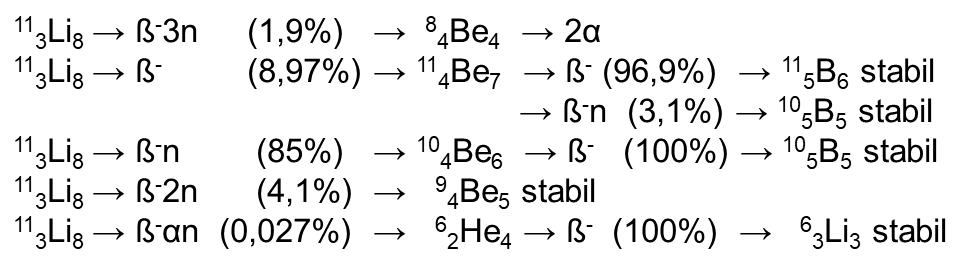

Im Fall von Lithium 11 mit drei Protonen und acht Neutronen wird es noch etwas komplizierter. Hier zunächst die möglichen Zerfallswege:

Lithium11 hat mehrere Zerfallswege vom reinen ß– Zerfall über die zusätzliche Emission von bis zu drei Neutronen und nach dem ß– Zerfall noch einen α – Zerfall mit nachfolgender Neutronenemission.

Die einzelnen Zerfallswege sollen nun betrachtet werden.

Abb.18: Lithium11

Lithium11 besteht aus drei Protonen und acht Neutronen. Die Neutronen 1 und 5 befinden sich links auf dem inneren Neutronenring, die Neutronen 2 und 6 rechts auf dem inneren Neutronenring, die Neutronen 3 und 4 unten auf dem äußeren Neutronenring, Neutron 7 oben auf dem inneren Neutronenring, Neutron acht unten auf dem inneren Neutronenring.

Bei Lithium11 greift die Regel P = 2N nicht mehr. Drei Protonen und acht Neutronen führen zu der Formel 3x1P = 2x3N + 2, so dass zuerst eine Neutronenemission erfolgen müsste. Das ist aber nicht der Fall. Woran kann das liegen? Die ersten sechs Neutronen nehmen eine Sonderstellung ein. Sie besitzen keinen Bezug zu ihren Segmenttrennungslinien. Die Regel P = 2N gilt also nur für die ersten sechs Neutronen.

Da die Neutronenpositionen NP7 und NP8 belegt sind, erfolgt kein NP 3/4 – Weg. Nach Regel 3a wird das gerade Neutron 8 als Teilreaktion 1 zum geraden Proton 4, was bedeutet, dass es sich bei den Folgekernen um Berylliumisotope mit vier Protonen handelt.

Diese Reaktion findet für alle Zerfälle von Lithium11 als erstes statt. Danach trennen sich die Wege.

Beim reinen ß– Zerfall zu Beryllium11 (114Be7) geht Neutron 7 auf die Neutronenposition 32a (TR2a in 8,97%). Dieser Kern zerfällt weiter zu den stabilen Borisotopen Bor11 (115B6) und Bor10 (105B5).

Wenn Neutron 7 auf Neutronenposition 7 bleibt und zusätzlich zum ß– Zerfall ein Neutron emittiert wird, wird Neutron 6 emittiert (TR2b in 85%). Dieser Komplex wird zu Beryllium10 (104Be6) umgeformt, was zum stabilen Bor10 (105B5) zerfällt.

Wird noch ein zweites Neutron emittiert, handelt es sich um Neutron 5 (TR2c in 4,1%), was zum stabilen Beryllium9 (94Be5) umgeformt wird.

Schließlich kann noch Neutron 4 emittiert werden (TR2d in 1,9%), daraus resultiert Beryllium8 (84Be4), was zu zwei Alphateilchen zerfällt.

Als letztes kann sogar ein Alphateilchen und ein Neutron emittiert werden (TR2e in 0,027%), was Helium6 (62He4) ergibt, das zum stabilen Lithium6 (63Li3) zerfällt.

Die einzelnen Zerfallswege von Lithium11 werden noch genauer besprochen im Kapitel „Lithium“, wo alle Zerfallswege des Lithiumatomkerns aufgelistet sind.

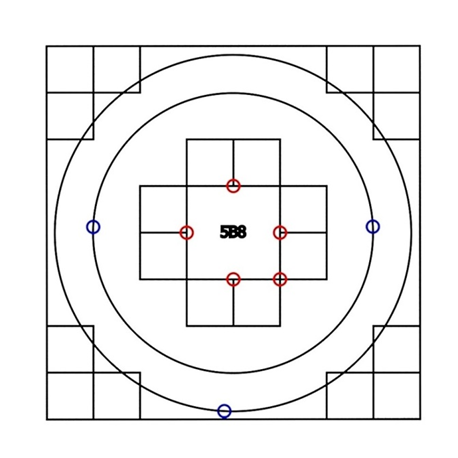

Beryllium8 kann auch durch ß+ Zerfall aus Bor8 (85B3) entstehen (siehe Abb.19).

Abb.19: Bor8

Dabei wird Proton 5 zu Neutron 4 auf der ungeraden Neutronenposition 32a (Regel 2a: ugP → ugN). Gemäß Regel 2b (ugP ǂ gN) kann das ungerade Proton 5 nicht Neutron 4 auf der geraden Neutronenposition 4 auf dem äußeren Neutronenring werden. Auf diese Weise kommt es wieder zu der ungewöhnlichen Neutronenkonstellation des Beryllium8.

Abschließend muss noch der Zerfall von Kohlenstoff9 (96C3) betrachtet werden. Es handelt sich um einen ß+ Zerfall mit anschließender Protonenemission (siehe Abb.20). Wie beim Bor 8 wird als TR1 das ungerade Proton 5 zu Neutron 4 auf der Neutronenposition 32a. Anschließend wird als TR2 Proton 6 emittiert und es entsteht das bekannte Beryllium8, was zu zwei Alphateilchen zerfällt.

Abb.20: Kohlenstoff9

Beryllium8

Nachdem nun alle Zerfallswege zu Beryllium8 (siehe Abb.13) besprochen sind, soll der Zerfall von Beryllium8 zu zwei Alphateilchen genauer betrachtet werden.

Der Zerfall erfolgt entlang einer der beiden Diagonalen. Aber entlang welcher? Ein ganz entscheidender Grundsatz des Neuen Modells des Atomkerns ist die Trennung von geradzahligen und ungeradzahligen Elementen. Sowohl für Protonen als auch für Neutronen erfolgt die Trennung entlang der Diagonalen von links oben nach rechts unten. Die ungeradzahligen Protonen befinden sich rechts oberhalb dieser Diagonalen, die geradzahligen links unterhalb davon. Im Neutronenbereich ist es umgekehrt, ungeradzahlige Neutronen haben ihren Platz links unterhalb der Diagonalen, geradzahlige rechts oberhalb davon.

Trennung entlang der Diagonalen von links oben nach rechts unten

Wenn die Trennung entlang dieser Diagonalen von links oben nach rechts unten erfolgt, befinden sich bis auf Position 32a auf jeder Seite nur geradzahlige oder ungeradzahlige Protonen oder Neutronen.

Alphateilchen sind stabil, es sind Heliumatomkerne mit zwei Protonen und zwei Neutronen, so dass als Endresultat des Zerfalls zwei Heliumatomkerne entstehen sollten.

Im Fall der Protonen 1 und 3 rechts der Diagonalen bedeutet das, Proton 1 behält seine Position und Proton 3 müsste Proton 2 auf Protonenposition 2 werden. Das verletzt die Regel, dass ungeradzahlige Protonen keine geradzahligen Protonen werden können.

Im Fall der Neutronen 2 und 32a rechts der Diagonalen heißt das, dass Neutron 2 auf seiner Position bleibt und Neutron 4 auf Neutronenposition 32a zu Neutron 1 werden muss. Das ist regeltechnisch erlaubt.

Für die Protonen 2 und 4 links der Diagonalen bedeutet das, dass Proton 2 auf seiner Position verbleibt und Proton 4 zu Proton 1 werden muss. Das verstößt wieder gegen das Regelwerk.

Links der Diagonalen befinden sich die Neutronen 1 und 3. Neutron 1 würde seine Position behalten und Neutron 3 zu Neutron 2 auf Neutronenposition 2 werden. Auch das wäre ein Verstoß gegen das Regelwerk.

Trennung entlang der Diagonalen von rechts oben nach links unten

Wenn die Trennung entlang der Diagonalen von rechts oben nach links unten erfolgt, befinden sich auf beiden Seiten sowohl geradzahlige als auch ungeragzahlige Protonen und Neutronen.

Unterhalb dieser Diagonale sind die Protonen 1 und 4. Proton 1 behielte seinen Platz und Proton 4 würde zu Proton 2. Das ist vom Regelwerk her erlaubt. Für die Neutronen 2 und 3 rechts unterhalb der Diagonalen hieße es, Neutron 2 behielte seinen Platz und Neutron 3 würde zu Neutron 1. Auch das ist regeltechnisch konform.

Für Proton 2 und 3 links oberhalb der Diagonale ergäbe sich, dass Proton 2 auf seinem Platz bleibt und Proton 3 zu Proton 1 würde. Auch das entspräche dem Regelwerk.

Es sind jetzt noch die Neutronen 1 und 32a zu besprechen. Neutron 1 würde auf seinem Platz verbleiben. Das Neutron auf Neutronenposition 32a ist ja jetzt zu Neutron 4 geworden und kann keinesfalls seine Neutronenposition 32a behalten, denn diese Position bedingt ja geradezu die Instabilität und damit den Zerfall. Seine eigentliche Geradzahligkeit (Neutron 4) könnte der Grund dafür sein, jetzt zu Neutron 2 auf Neutronenposition 2 zu werden. Auch das entspräche dem Regelwerk.

Entlang welcher Diagonale erfolgt die Trennung?

Aus den oben angeführten Gründen bevorzuge ich eindeutig die Trennung entlang der Diagonalen von rechts oben nach links unten. Das Vorhandensein von geradzahligen und ungeradzahligen Protonen und Neutronen auf jeder Seite der Diagonale sorgt für eine gewisse Ausgeglichenheit und der Zerfall genügt dem bis hierhin aufgestellten Regelwerk.

Zusammenfassung

Das Neue Modell des Atomkerns postuliert geordnete Vorgänge im Atomkern bei den verschiedenen Zerfallswegen bei Protonen und Neutronen.

Das Modell liefert hier anschauliche Argumente im Zusammenhang mit den Zerfallsvorgängen um Beryllium8 und erklärt, warum Beryllium8 nicht stabil ist, sondern zu zwei Alphateilchen zerfällt. Es zeigt außerdem anschaulich den Zerfall von Beryllium8 zu zwei Alphateilchen.