Geometrisches Modell des Atomkerns

Wissenschaftliche Kernmodelle nach 1915

Um 1930 entstand das sogenannte „Tröpfchenmodell“ des Atomkerns, dessen Grundidee von George Gamov stammt. 1936 wurde es von Niels Bohr weiterentwickelt. Der Atomkern wird wie ein Flüssigkeitstropfen beschrieben, also eine aus Protonen und Neutronen bestehende Kernflüssigkeit, deren Verhalten im Wesentlichen mit der klassischen Mechanik beschrieben werden kann (wikipedia).

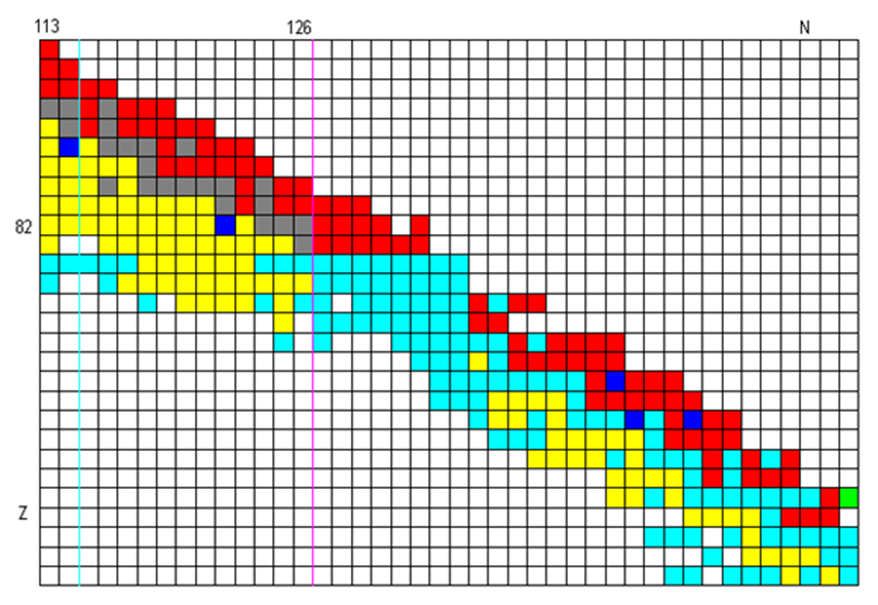

Dagegen betrachtet das Schalenmodell die einzelnen Nukleonen und ihre Bewegungen in einem Potentialfeld nach den Regeln der Quantenmechanik (wikipedia). Sind in einem Kern alle Protonen – oder Neutronenschalen vollständig besetzt oder leer, nennt man sie magische Kerne, weil sie besonders stabil sind: Sie enthalten dann 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 Protonen oder Neutronen.

Das Schalenmodell wurde erstmals 1932 von Dimitri Iwanenko und Jewgeni Gapon vorgeschlagen. Es wurde 1949 von Maria Goeppert-Mayer und unabhängig von J. Hans D. Jensen und Mitarbeitern weiterentwickelt, wofür beide 1963 den Nobelpreis erhielten.

Aage Bohr und Ben Mottelson entwickelten aus Tröpfchen – und Schalenmodell das Kollektivmodell. Dabei wird der Kernrumpf als Tröpfchen betrachtet. Die Leuchtnukleonen wechselwirken mit dem Rumpf. Das führt zu Deformationen des Kerns und zu kollektiven Bewegungen der Nukleonen (Oberflächenschwingungen und Rotationen des Kerns). 1975 erhielten Bohr und Mottelson zusammen mit dem Amerikaner Leo James Rainwater dafür den Nobelpreis.universal_lexikon.deacademic.com

Neben diesen drei Modellen gibt es noch einige sehr vereinfachte Modelle für Spezialzwecke:

- Fermigas – Modell

- Alphateilchen – Modell

- Potentialtopf – Modell

- Optisches Modell

- Interacting Boson Model

An den Modellen des Atomkerns zeigen sich zwei stark vereinfachende, aber entgegengesetzte Ausgangspunkte:

Der Atomkern als Ansammlung von eng gepaarten Nukleonen oder Nukleonengruppen.

Modelle unabhängiger Teilchen, wo die Nukleonen sich relativ frei im Kern bewegen.

Jedes Modell ist jedoch nur für einen bestimmten Bereich der nuklearen Phänomene anwendbar. Eine widerspruchsfreie und umfassende Theorie konnte bisher noch nicht entwickelt werden.wikiwand.com/de/Atomkern

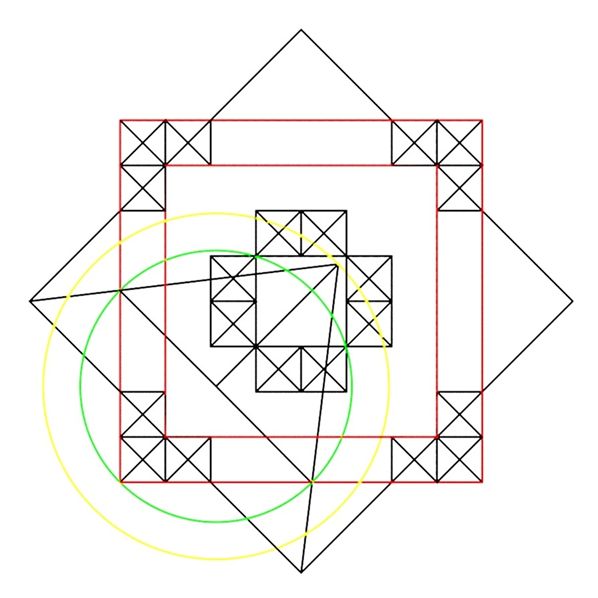

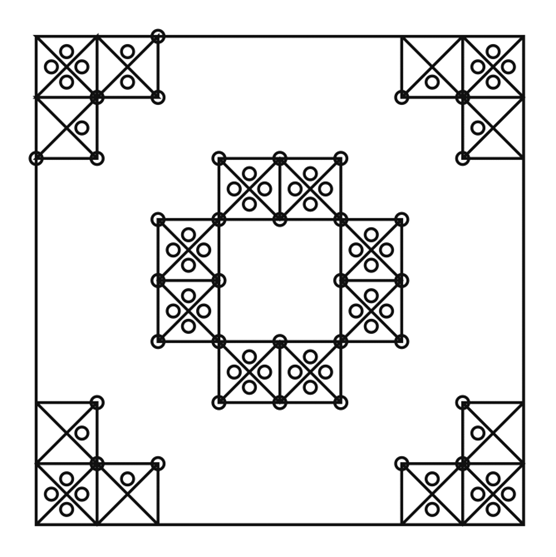

Die folgende Grafik beschreibt diesen Zustand in etwas sarkastischer Weise.

Graphik 1

Schulphysik

Der kugelförmige Atomkern besteht aus den beiden Nukleonen Protonen und Neutronen. Protonen tragen eine positive Elementarladung, Neutronen sind elektrisch neutral.

Durch die starke Kernkraft werden die Protonen auf engstem Raum zusammengehalten. Die starke Kernkraft ist etwa hundertmal stärker als die Abstoßung gleichnamiger Ladungen nach dem Coulombschen Gesetz. Die Coulomb – Kräfte haben eine lange Reichweite (bis 10-17 m), wohingegen die starke Kernkraft nur zwischen benachbarten Nukleonen wirkt.

Stimmt das alles? Oder gibt es auch andere Modelle, die die Besonderheiten des Periodensystems im Bereich der Atomkerne schlüssig und widerspruchsfrei erklären?

Anforderungen an ein neues Modell

Das neue Modell muss besser als das alte Modell sein.

Das neue Modell muss die messbaren und beobachtbaren Befunde erklären können, ohne für jede neue Entdeckung eine Zusatzmodifikation zu benötigen, die in ihrer Gesamtheit aber nicht mehr alle miteinander kompatibel sind wie im derzeit gültigen Standardmodell.

Grenzen eines neuen Modells

Ein neues Modell ist der Beginn eines Prozesses. Man kann also nicht sofort ein perfektes Ergebnis erwarten. Jedes Modell muss weiter entwickelt werden. Erst die Arbeit mit und an einem neuen Modell wird zeigen, ob es tragfähig ist, oder ob es verworfen werden sollte.

Neues Modell des Atomkerns

Das hier vorgestellte Modell erhebt nicht den Anspruch, Stabilitätskriterien für jeden einzelnen Atomkern an Hand von gemessenen Energiewerten belegen zu können, da mir solche Werte auch gar nicht zugänglich sind.

Es ist entstanden, da bei den Protonen und auch bei den Neutronen eine Koinzidenz besteht zwischen den magischen Stabilitätszahlen der Atomkerne und den Strukturen einer Geoglyphe aus den Bergen von Palpa/Peru.

Die Geoglyphe wiederum zeigt einen eindeutigen und unwiderlegbaren Bezug zur Cheops – Pyramide.

Bei den Neutronen bietet das Modell über die besondere Einteilung der Kreise, auf denen sich die Neutronen befinden, einen Bezug zu den Stabilitätslücken (bei bestimmten Neutronenzahlen gibt es keine stabilen Atomkerne), der sich sogar geometrisch begründen lässt.

Letztendlich muss die Fachwelt entscheiden, ob der Zufall als Erklärung für all die Koinzidenzen dienen kann, oder ob es sich um ein tragfähiges Modell handelt, das es Wert ist, weiter erforscht zu werden.

Grundlagen

Eine der beiden Grundlagen des Neuen Modells liegt in der Cheops – Pyramide (Bild 1) und ihren Maßzahlen in Kairo in Ägypten:

- 1m = 5/ φ2 KE = 5/φ4 GE

- m = Meter KE = Königliche Elle GE = Grundeinheit

- Grundseite s = 168 GE Höhe h = 280 KE

Bild 1: Die Cheops – Pyramide

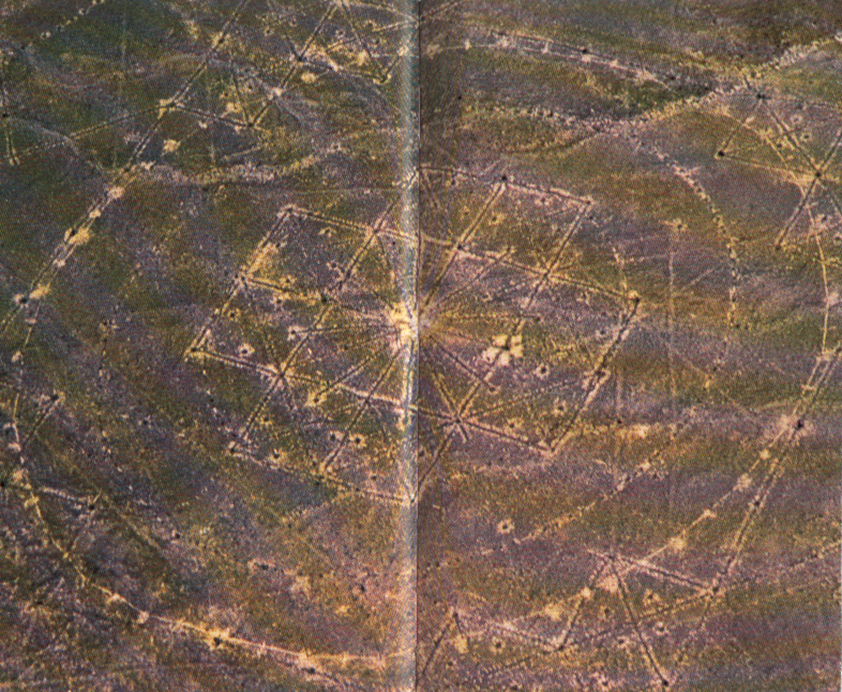

Die zweite Grundlage für das Neue Modell besteht in einer Geoglyphe aus den Bergen von Palpa in Peru, bekannt als das „sun – star and cross – Mandala“.

Erich von Däniken hat sie Ende des 20. Jhds. beim Überflug aus dem Flugzeug entdeckt (Bild 2).

Was haben nun Cheops – Pyramide und sun – star and cross – Mandala gemeinsam? Immerhin liegen sie viele tausend Kilometer auseinander und befinden sich auf verschiedenen Kontinenten.

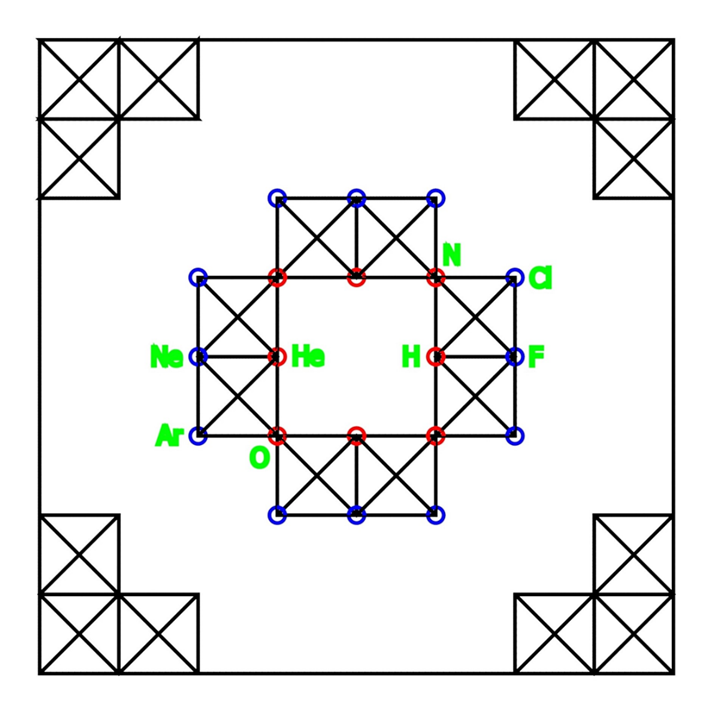

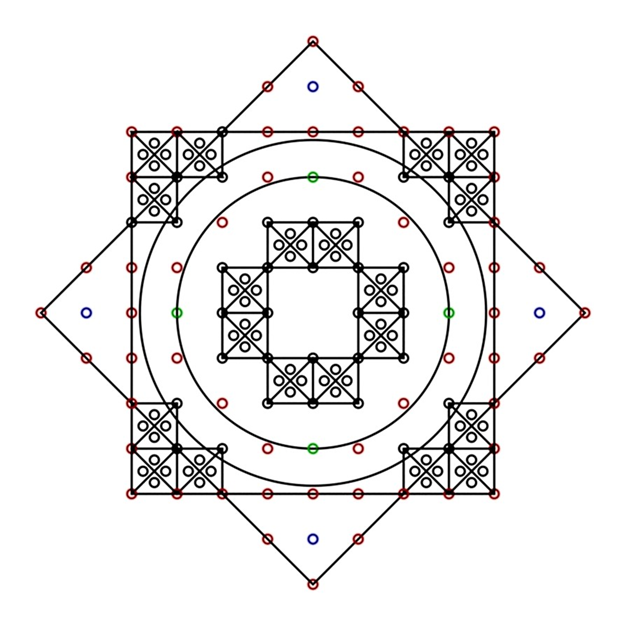

Beginnen wir mit der Geogylphe aus Peru. Sie besteht aus einem inneren Teil mit zwei ineinander verschachtelten 2 : 1 – Rechtecken und einem äußeren Teil, wobei sich in jeder Ecke drei Kleinquadrate befinden. Zwischen innerem und äußerem Teil verlaufen zwei durch leuchtende Punkte hervorgehobene Kreise (Bild 2 und Grafik 2).

- Bild 2: sun – star and cross – Mandale aus Palpa in Peru.

- Bild: E.v.Däniken, Zeichen für die Ewigkeit

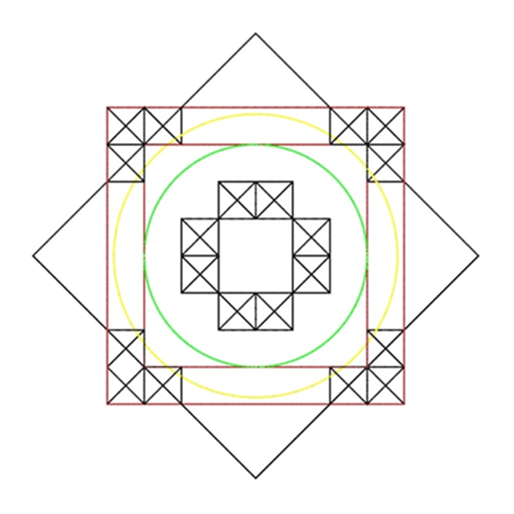

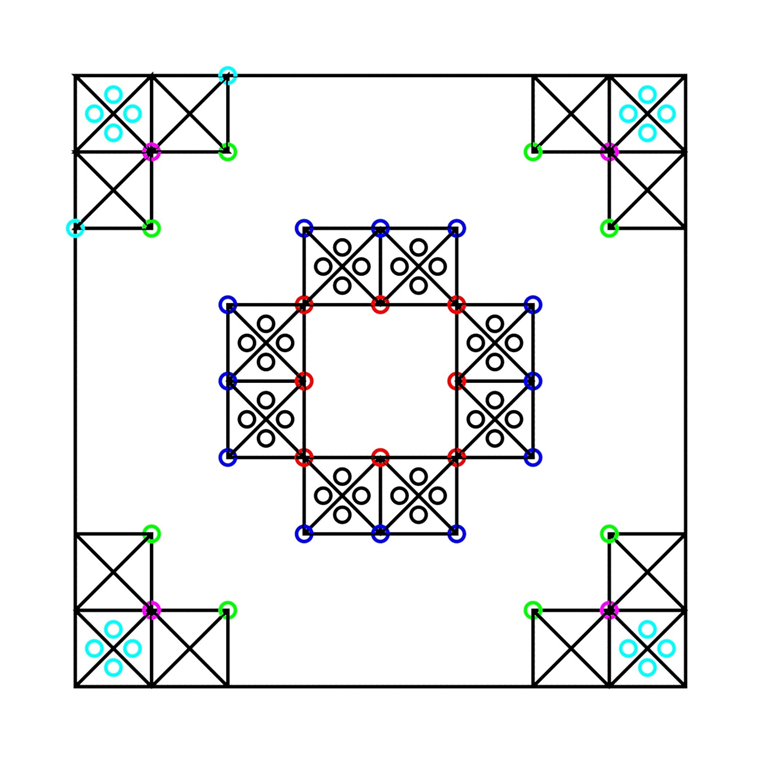

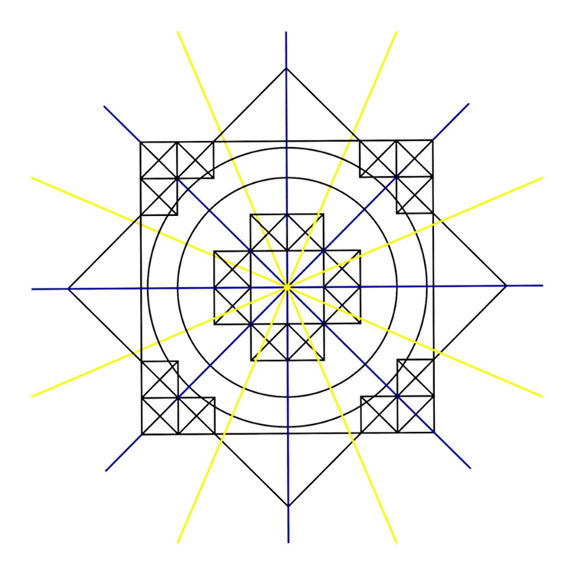

Graphik 2: Die Geoglyphe in graphischer Form

Die Geoglyphe aus Peru ist die Matrize für die Atomkerne. Auf den Eckpunkten der durch Diagonalen markierten Kleinquadrate und in deren Inneren sitzen die Protonen, die Neutronen befinden sich auf den beiden erwähnten Kreisen.

In jede Quadratseite passen genau 8 Kleinquadrate hinein, so dass wir insgesamt 64 Felder vor uns haben wie bei einem Schachbrett. Einige dieser Kleinquadrate sind dadurch markiert, dass ihre Diagonalen dargestellt sind. Vom hell leuchtenden Mittelpunkt gehen 16 Strahlen ab, die etwas über die vier zentralen Kleinquadrate hinausreichen.

Die Grundseitenlänge eines Kleinquadrats beträgt 1, der Radius des kleineren Kreises beträgt 3, der des größeren Kreises beträgt 10/φ2 = 3,82. Weiter gibt es ein größeres Quadrat mit der Grundseitenlänge 6 x √2 = 8,485, das im Winkel von 45° zum kleineren Quadrat versetzt ist (Graphik 2).

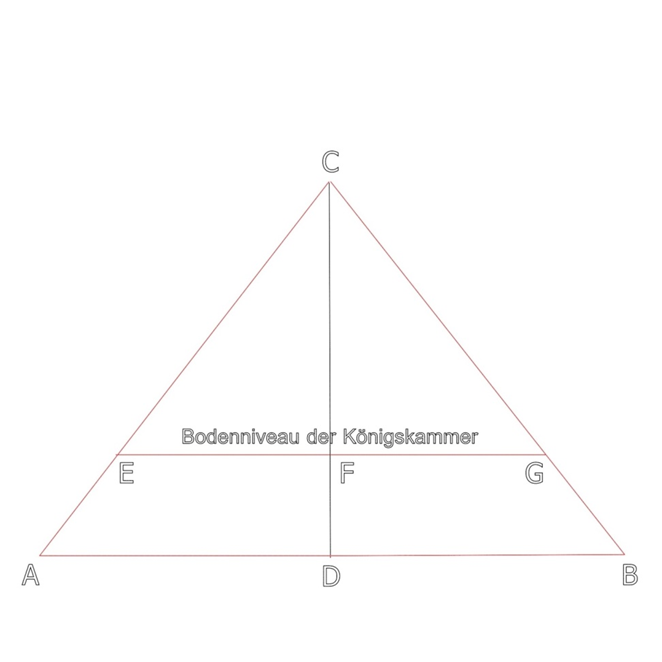

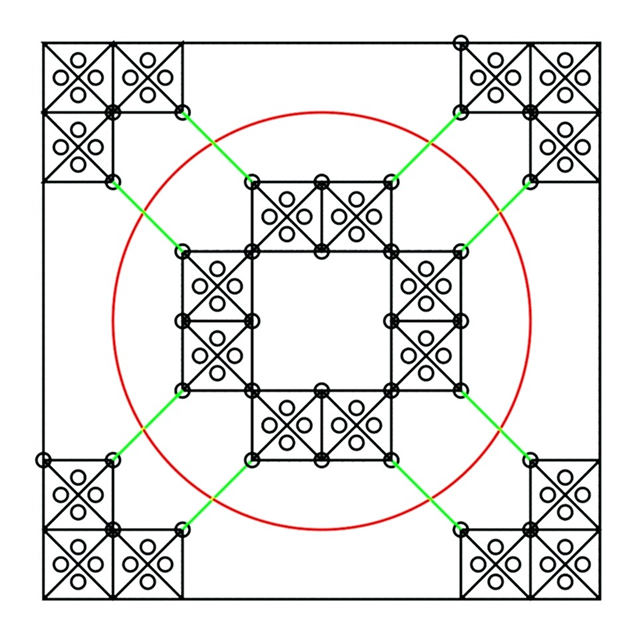

Auf die Grundseite des größeren Quadrats wird nun die Grundseite der Cheopspyramide projiziert (Graphik 3).

Graphik 3: Projektion der Cheopspyramide in die Geoglyphe mit Darstellung der Bodenebene der Königskammer

Die Grundseitenlänge der Cheopspyramide beträgt 168 GE, die Grundseitenlänge des größeren Quadrats beträgt 6 x √2. Dividiert man nun 168 GE durch 6 x √2, ergeben sich √392 GE = 14 x √2 GE.

√392 ist der Umrechnungsfaktor von der Kernmatrize zur Cheops – Pyramide.

In ihre Grundseite passen genau sechs Diagonalen der Kleinquadrate hinein. Die Länge einer Diagonalen ergibt sich somit zu 168 GE geteilt durch 6, also zu 28 GE. Die Grundseite eines Kleinquadrats beträgt dann 28 GE geteilt durch √2 = √392 GE = 19,799 GE.

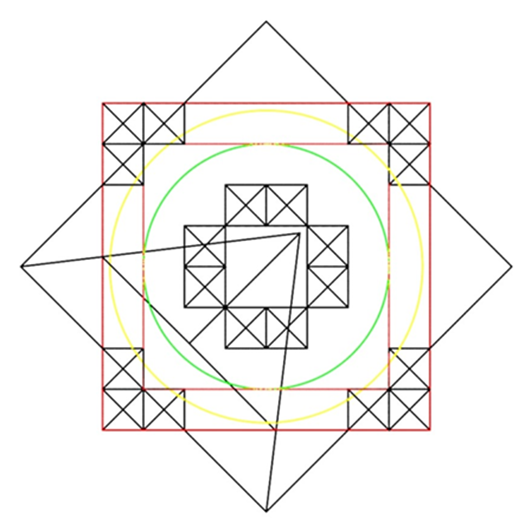

Im nächsten Schritt wird der Mittelpunkt der beiden Kreise der Geoglyphe auf die Ebene des Bodens der Königskammer verlegt (Graphik 4). Diese Ebene ist dadurch definiert, dass hier die Diagonale so lang ist wie die Grundseite der Pyramide am Boden, also d = 168 GE. Dann beträgt die Länge der Grundseite in dieser Höhe 168 GE geteilt durch √2, also 118,794 GE. Der Abstand zur Pyramidenspitze errechnet sich zu ½ s x tan α, also 59,397 GE x 1,273220037 = 75,625 GE. Teilt man nun 59,397 durch den Umrechnungsfaktor √392, erhält man 3, teilt man 75,625 durch ihn, bekommt man 3,82, also 10/φ2. Der kleinere Kreis schneidet dann auf der horizontalen Ebene des Bodens der Königskammer exakt die Außenhaut der Pyramide, der größere Kreis verläuft in der vertikalen Ebene genau durch die Pyramidenspitze.

Graphik 4: Verlegung der Mittelpunkte der beiden Kreise auf das Bodenniveau der Königskammer

Da der Radius des kleineren Kreises 3 ist, also gleich groß wie drei mal die Seitenlänge eines Kleinquadrats, heißt das, das Bodenniveau der Königskammerebene entspricht genau dem 6 x 6 – Quadrat der Kernmatrize. Überträgt man das 8 x 8 – Quadrat der Kernmatrize auf die Cheops – Pyramide, landet man nach 8 x √392 bei einer Seitenlänge von 158,392 GE, also 6,117 GE über Bodenniveau. Multipliziert man nun diese Seitenlänge mit √(9/8), erhält man genau 168 GE, die Grundseitenlänge am Boden. √(9/8) ist der Umrechnungsfaktor von unserer materiellen Ebene zur energetischen Spiegelebene, des energetischen Spiegelbilds unserer physischen Welt, wie in einem der Folgekapitel noch gezeigt werden wird.

Diese Berechnungen zeigen, dass die Cheops – Pyramide untrennbar und unwiderlegbar mit der Geoglyphe aus den Bergen von Palpa in Peru verbunden ist.

Die Kernmatrize: Protonen

Die Protonen befinden sich in der Kernmatrize auf den Eckpunkten und innerhalb der mit Diagonalen markierten Kleinquadrate. Sie sind als leuchtende Punkte hervorgehoben. Die Neutronen befinden sich auf den beiden ebenfalls durch leuchtende Punkte hervorgehobenen Kreisen. Es gibt noch einen undeutlich zu erkennenden dritten Kreis mit dem Radius r = 2 und einen kaum wahrnehmbaren vierten Kreis mit dem Radius r = 1 (Bild 2).

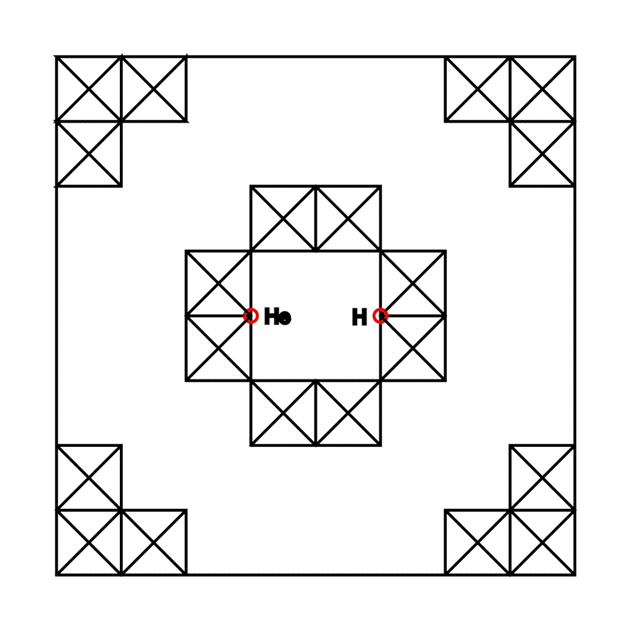

Graphik 5: Die Protonen von Wasserstoff und Helium

Das Proton des einfachsten Atoms, das Wasserstoffproton, sitzt nicht im Zentrum eines kugelförmigen Kerns, sondern asymmetrisch an einem bestimmten Punkt der Kernmatrize, die Platz bietet für alle Protonen der uns bekannten Materie (Graphik 5). Der Platz des Wasserstoffprotons ist in der Geoglyphe aus Peru gegenüber den anderen Protonen deutlich heller leuchtend hervorgehoben (Bild 2).

Symmetrisch 180° gegenüber befindet sich das Proton des nächsten Elements Helium. Symmetrie bedeutet hier hohe Stabilität und weist auf die erste magische Zahl 2 hin.

Die starke Kernkraft

Aber warum stoßen sich diese beiden elektrisch gleichnamig positiv geladenen Teilchen nicht ab? Die Antwort heißt starke Kernkraft. Durch sie werden die Protonen im Atomkern zusammengehalten. Sie wirkt nur zwischen benachbarten Kernteilchen und ist etwa hundert mal stärker als die elektrischen Abstoßungskräfte nach dem Coulombschen Gesetz. Das soll in Bezug auf die Kernmatrize näher betrachtet werden.

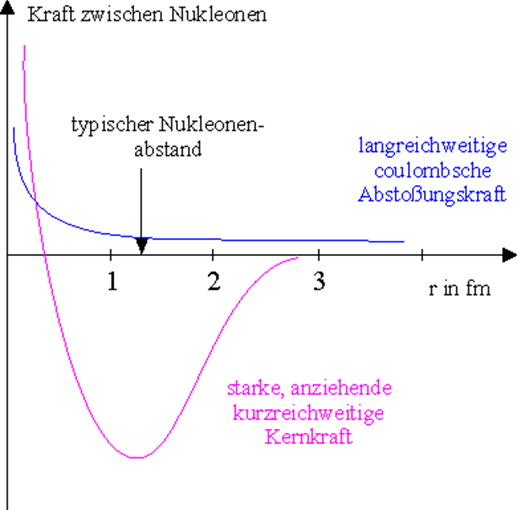

Graphik 6: Die Kernkräfte

Die Rutherfordschen Streuversuche ergaben für die Größe der Atomkerne Werte von etwa 10-14 m. Die Reichweite der starken Kernkraft beträgt etwa 0,5 x 10-15 m bis 2 x 10-15 m (violette Linie in Graphik 6, 1 fm = 10-15 m).

Die Seitenlänge der Kernmatrize beträgt √392 x 10-15 KE = 1,037 x 10-14 m und steht damit in guter Übereinstimmung mit dem Ergebnis der Rutherfordschen Streuversuche.

Die Seitenlänge eines Kleinquadrats beträgt 1,75 x √2 x10-15 KE oder 1,3 x 10-15 m, dem typischen Nukleonenabstand in Graphik 6. Das betrifft die vier Protonen auf den Eckpunkten eines Kleinquadrats.

Die vier Protonen innerhalb eines Kleinquadrats besitzen einen Abstand von jeweils 0,55 x 10-15 m und liegen damit in der Nähe des linken Rands der violetten Linie in Graphik 6 und damit innerhalb der Reichweite der starken Kernkraft.

Zwei Protonen auf den Endpunkten einer Diagonale eines Kleinquadrats haben den Abstand 1,8 x 10-15 m und liegen ebenfalls innerhalb dieser Reichweite.

Zwei Protonen auf den Eckpunkten zweier benachbarter Kleinquadrate sind 2,6 x 10-15 m voneinander entfernt und unterliegen nur noch ganz schwach der starken Kernkraft. Diese Entfernung trifft auch auf die beiden Protonen des Heliums zu. Sie unterliegen aber sehr stark der starken Kernkraft. Deshalb muss diese zwingend vom Mittelpunkt der Kernmatrize ausgehen. Auch dieser Mittelpunkt der Kernmatrize ist in der Geoglyphe aus Peru wieder heller leuchtend hervorgehoben.

Man kann sich das wie Gerüststangen vorstellen, die vom Mittelpunkt aus in Richtung der Kleinquadrate verlegt sind. Haben sie die ersten Protonen erreicht, sind diese der starken Kernkraft unterworfen, das Wasserstoff – und das Heliumproton haben dann einen Abstand vom Mittelpunkt von je 1,3 x 10-15 m und liegen damit in dem Bereich, wo die Wirkung der starken Kernkraft am größten ist.

Kommen auf den Kleinquadraten weitere Protonen hinzu, bestehen die Gerüststangen dann aus den Grundseiten und den Diagonalen der jeweiligen Kleinquadrate.

Die Energie für die starke Kernkraft entstammt der energetischen Spiegelebene, einem unerschöpflichen energetischen See (siehe Folgekapitel). Der Mittelpunkt der Kernmatrize und alle Positionen der Protonen und der Neutronen besitzen eine Verbindung zu dieser Spiegelebene. So werden Protonen und Neutronen der Coulombschen Abstoßung gleichnamiger elektrischer Ladungen zum Trotz fest und sicher auf ihren Plätzen gehalten.

Größenverhältnisse

Die Höhe der Cheopspyramide beträgt h = 280 KE. Das lässt sich auch schreiben als h = √392 x √2 x 10 KE. Die Seitenlänge der Kernmatrize beträgt s = √392 x 10-15 KE. In die Gesamthöhe der Cheopspyramide passen also 280 KE geteilt durch √392 x 10-15 KE = √2 x 1016 Kernmatrizen hinein.

Die vertikale Strecke vom Bodenniveau der Königskammer zur Pyramidenspitze beträgt 75,625 GE. Rechnet man das durch Multiplikation mit dem Umrechnungsfaktor φ2 in KE um, ergibt das 197,989 KE. Das lässt sich auch schreiben als √392 x 10 KE (Strecke CF in Graphik 7). Teilt man diese Strecke nun durch die Seitenlänge der Kernmatrize, ergibt dies genau 1016 Kernmatrizen.

Graphik 7: Cheopspyramide mit Bodenniveau der Königskammer

Vom Bodenniveau der Königskammer bis zur Pyramidenspitze passen punktgenau 1016 Kernmatrizen. Diese Strecke ist also zur Länge der Kernmatrize resonant abgestimmt.

Der untere Teil (Strecke Bodenniveau – Niveau Königskammerbodenebene = Strecke FD in Graphik 7) scheint keine Rolle bei den Resonanzen zu spielen, da er eine irrationale Zahl ergibt (√2 x 1016 minus 1016 ist 4,142 x 1015).

Jetzt soll die horizontale Situation auf der Höhe des Bodens der Königskammer betrachtet werden (Strecke EG in Graphik 7). Diese beträgt 118,794 GE. Die Umwandlung in KE erfolgt durch Multiplikation mit dem Umrechnungsfaktor φ2 und ergibt 311,007 KE. Nach Division durch die Seitenlänge der Kernmatrize (√392 x 10-15 KE) erhält man 1,571 x 1016 Kernmatrizen. 1,571 entspricht ½ x πantik (1/2 x 6/5 φ2). Teilt man 1,571 x 1016 durch 6 (es handelt sich auf der Bodenebene der Königskammer um 6 Kleinquadrate mit der Seitenlänge √392 GE), erhält man 2,618 x 1015. In die Grundseite eines Kleinquadrats der Seitenlänge √392 GE passen also φ2 x 1015 Kernmatrizen. Die horizontale Komponente der Königskammerbodenebene ist also bei der Kernmatrize auf φ2 abgestimmt.

Auch diese Berechnungen belegen die untrennbare Verbindung der Geoglyphe aus Peru mit der Cheops – Pyramide. Darüber hinaus zeigen sich hier Resonanzabstimmungen mit der Kernmatrize, die es nahelegen, die Cheops – Pyramide als mit der Atomphysik in Verbindung stehend zu betrachten.

Protonenbelegung

Auf den Eckpunkten der Kleinquadrate des inneren Figurenteils befinden sich die Protonen der ersten zwanzig Elemente des Periodensystems. Die Protonen von Wasserstoff und Helium liegen einander gegenüber und sind die Erklärung für die erste magische Zahl 2. Es folgen die nächsten Protonen der Elemente Lithium, Beryllium, Bor, Kohlenstoff und Stickstoff bis zum Element acht, dem Element Sauerstoff. Sie befinden sich auf den Quadrateckpunkten, die dem Mittelpunkt der Kernmatrize am nächsten sind (rot in Graphik 8). Dies bildet ein inneres Quadrat, dessen Plätze nun vollständig belegt sind, somit ein Kriterium hoher Stabilität und eine Erklärung für die zweite magische Zahl 8.

Es folgen die zwölf Protonen der Elemente Fluor, Neon, Natrium, Magnesium, Aluminium, Silicium, Phosphor, Schwefel, Chlor, Argon, Kalium und Calcium, dem zwanzigsten Element (blau in Graphik 8).

20 ist die nächste magische Zahl. Die Quadrateckpunkte des inneren Figurenteils sind nun alle belegt, wiederum Ausdruck einer hohen Stabilität.

- Graphik 8: Protonenbelegung des inneren Figurenteils

- Rot: Elemente 1 – 8

- Blau: Elemente 9 – 20

- Grün: Gase

Die Protonen mit grüner Beschriftung in Graphik 8 stellen die in den ersten 20 Elementen enthaltenen Gase dar. Selbst diese Gase weisen eine symmetrische Beziehung zueinander auf.

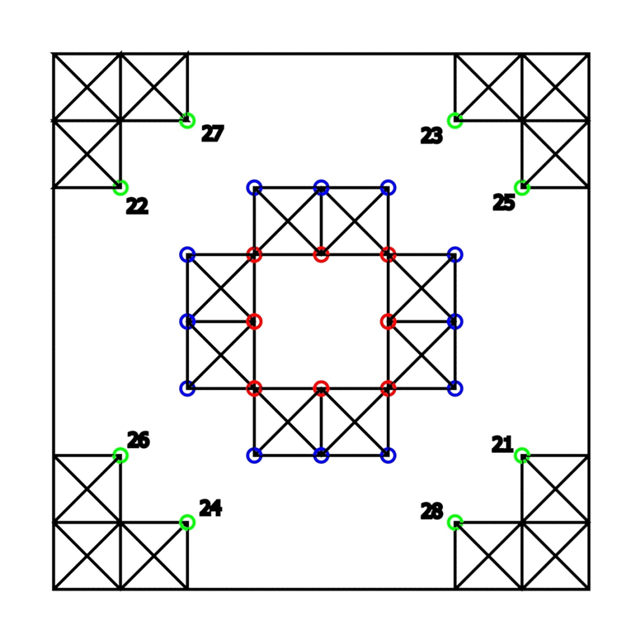

Die Protonen der Elemente 21 – 28 befinden sich erstmals auf den Quadrateckpunkten des äußeren Figurenteils (Graphik 9). Die Zahl 28 ist die nächste magische Zahl und steht wieder für Stabilität.

Graphik 9: Die Protonen 21 – 28 (grün)

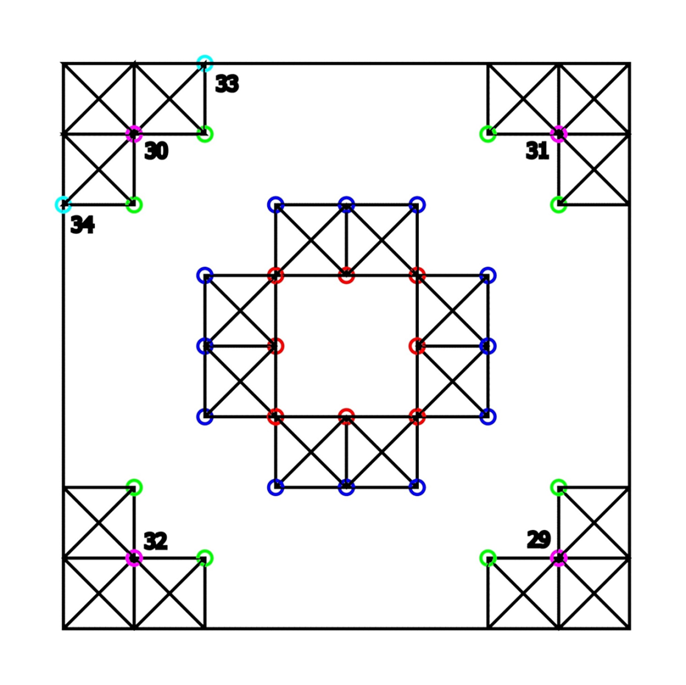

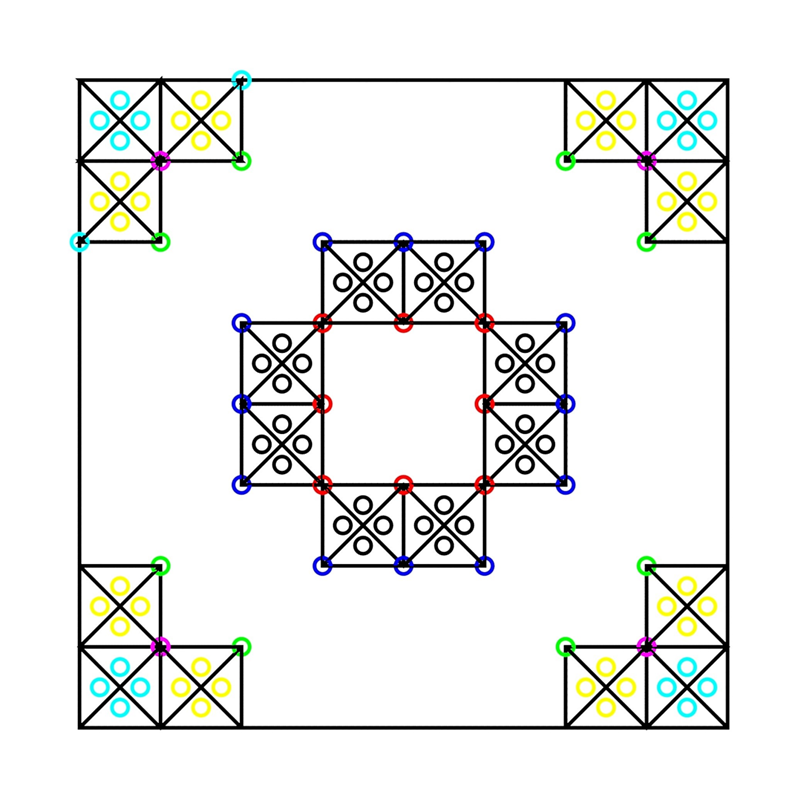

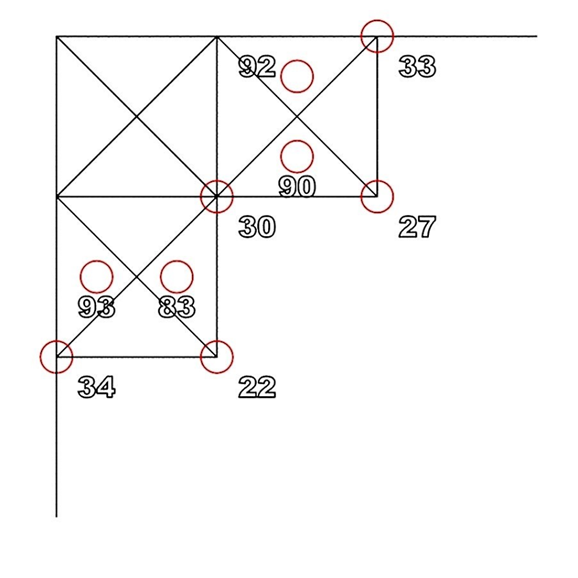

Die Protonen der Elemente 29 – 34 werden gemäß Graphik 10 in den äußeren Teil der Kernmatrize eingebaut.

Graphik 10: Die Protonen 29 – 32 (pink) und 33 – 34 (hellblau)

Die Protonen 33 und 34 bilden eine Zweierasymmetrie, da sie in die Kleinquadrate links oben eingebaut werden, wohingegen die entsprechenden Positionen der restlichen drei Eckbezirke frei bleiben.

Mit Proton 34 ist die Belegung der Quadrateckpunkte beendet. Die restlichen Protonen werden alle innerhalb der mit Diagonalen markierten Kleinquadrate eingebaut. Das ist eine hundertprozentige Entsprechung zum Neutronenbereich, wo auch mit Neutron 34 die Belegung der Segmenttrennungslinien beendet ist (siehe dort).

Als nächstes werden die Protonen der Elemente 35 – 50 in den äußeren Matrizenteil in die zentralen vier Eck – Kleinquadrate eingebaut (Graphik 11, Farbe türkis).

Graphik 11: Die Protonen 35 – 50 (türkis)

Mit 50 Protonen ist die nächste magische Zahl erreicht, nämlich die 50. Die große Stabilität rührt daher, dass jetzt alle vier Eckquadrate vollständig mit Protonen belegt sind.

Die Protonen 51 – 82 werden ins Innere der Kleinquadrate des inneren Matrizenteils eingebaut. Mit der nächsten magischen Zahl 82 sind wieder alle Kleinquadrate mit 4 Protonen belegt, wiederum Ausdruck großer Stabilität (Graphik 12)

Graphik 12: Die Protonen 51 – 82 (schwarz)

Graphik 13: Die Protonen 83 – 114 (gelb)

Die Protonen 83 – 114 finden ihren Platz in den innen noch nicht belegten Kleinquadraten des äußeren Matrizenteils (Graphik 13).

Mit Proton 83 beginnt der Bereich der Radioaktivität.

Bei 114 Protonen, wo alle peripheren Kleinquadrate innen vollständig mit vier Protonen belegt sind, gibt es zwar keine magische Zahl. In vielen Nuklidkarten ist diese Zahl aber bezeichnet und zwar an ihrem Schnittpunkt mit 162 Neutronen. Die nächste magische Zahl nach 82 ist die 126. Sie gehört zum Neutronenbereich, da es nur 118 bekannte chemische Elemente gibt. Die Protonenmatrize umfasst bis hierhin 114 Protonenpositionen. Auf der äußeren Umrandung gibt es noch 18 freie Plätze, die mit Protonen belegt werden könnten, so dass die vier fehlenden Protonen dort untergebracht werden können.

Die Sollbruchstelle

Die Protonen 21 bis 28 stellen die Verbindung her zum inneren Figurenteil und zwar über die acht Diagonalen zwischen innen und außen (Graphik 14). Hier liegt nun auch die Sollbruchstelle des ganzen Systems. Innen und auch außen erfolgt die Verbindung der „Gerüststangen“ (starke Kernkraft) über die Grundseiten und die Diagonalen der Kleinquadrate.

Graphik 14: Die Sollbruchstelle der Kernmatrize

Die Verbindung innen mit außen erfolgt also ausschließlich über die Quadratdiagonalen der Protonen 21 – 28 (grün in Graphik 14).

Damit steht zu erwarten, dass bei Kernzertrümmerungsprozessen hauptsächlich zwei Kernbruchstücke auftreten werden, ein inneres und ein äußeres.

Die Palladiumbesonderheit

Bei der Zertrümmerung von Atomkernen erhält man bis Element Palladium (46 Protonen) einen Nukleonenschauer, ab Element Silber (47 Protonen) fallen wie oben angenommen zwei Kernbruchstücke an.

Der Palladiumkern besitzt 46 Protonen. In allen vier äußeren Eckquadraten befinden sich 3 Protonen (Graphik 15, rote Protonen). Bis hierhin gibt es den bekannten Nukleonenschauer. Das folgende Element Silber mit 47 Protonen (hinzukommendes blaues Proton in Grafik 15) hat jetzt in einem äußeren Eckquadrat erstmals 4 Protonen, was einer größeren Stabilität gleichkommt. Ab hier erscheinen zwei Kernbruchstücke, der Kern wird an der Sollbruchstelle aufgebrochen.

Graphik 15: Die Palladium – Silber – Besonderheit

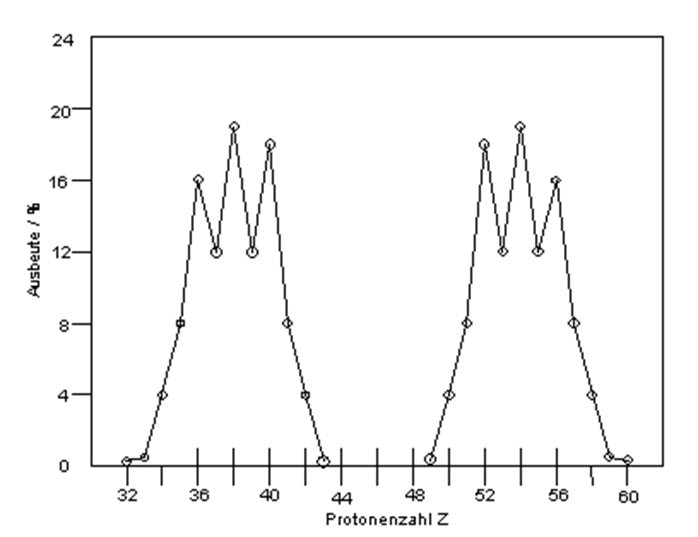

Die Uranspaltprodukte

Graphik 16 zeigt die Protonenkonfiguration von Uran (92 Protonen), Graphik 17 die Uran – Spaltprodukte.

Graphik 16: Uran – Protonenkonfiguration: 92 Protonen

Graphik 17: Uran – Spaltprodukte (nach Tennenbaum)

Es entstehen die zwei zu erwartenden Kernbruchstücke.

- % innen außen

- 0,.. 60 = 52 + 8 32

- 0,4 59 = 52 + 7 33

- 4 58 = 52 + 6 34

- 8 57 = 52 + 5 35

- 16 56 = 52 + 4 36

- 12 55 = 52 + 3 37

- 19 54 = 52 + 2 38

- 12 53 = 52 + 1 39

- 18 52 40

- Sollbruchstelle

- 8 51 = 52 – 1 41

- 4 50 = 52 – 2 42

- 0,.. 49 = 52 – 3 43

Tabelle 1: prozentuale Anteile der inneren und äußeren Kernbruchstücke

Das innere Kernbruchstück ist weitaus stabiler als das äußere. Es kann bis zu zwei Protonen verlieren, in Ausnahmefällen sogar drei (0,… % – Bereich), während das äußere Kernbruchstück bis zu sieben, in Ausnahmefällen sogar acht (0,… % – Bereich) Protonen einbüßen kann (Tabelle 1).

Das liegt daran, dass das innere Kernbruchstück komplett mit Protonen belegt ist, während es auf dem äußeren noch viele freie Plätze gibt.

Graphik 17 zeigt, dass es keine Kernbruchstücke der Protonenzahl 44 bis 48 gibt, quasi eine verbotene Zone.

- Innen außen

- 48 (-4) 44

- 47 (-5) 45

- 46 (-6) 46

Tabelle 2: „verbotene Zone“

Das innere Kernbruchstück kann wegen der großen Stabilität nicht mehr als drei Protonen verlieren, was die verbotene Zone quasi von selbst erklärt..

Radioaktivität

Ab Element Wismut (Bi, 83 Protonen) sind alle nachfolgenden Atomkerne radioaktiv. Hier werden bis Element 114 die freien Plätze in den peripheren äußeren Kleinquadraten belegt. In der linken oberen Ecke der Protonenmatrize befinden sich auf den Quadrateckpunkten die asymmetrischen Protonen 33 und 34, so dass hier zwei Protonen mehr anzutreffen sind als in den restlichen drei Quadratecken (Graphik 18).

Graphik 18: linke obere Ecke der Protonenmatrize mit den asymmetrischen Protonen 33 und 34

Zwei Protonen mehr auf den Eckpunkten bedeutet für die Protonen innerhalb dieser Kleinquadrate größere Stabilität und folgerichtig befinden sich hier die radioaktiven Atomkerne mit den längsten Halbwertszeiten (Tabelle 3).

- Element HWZ

- 83 Bi (Wismut) 1,9 x 1019 Jahre

- 90 Th (Thorium) 14 Mia. Jahre

- 92 U (Uran) 4,5 Mia. Jahre

- 93 Np (Neptunium) 2,1 Mio. Jahre

Tabelle 3: Halbwertszeiten

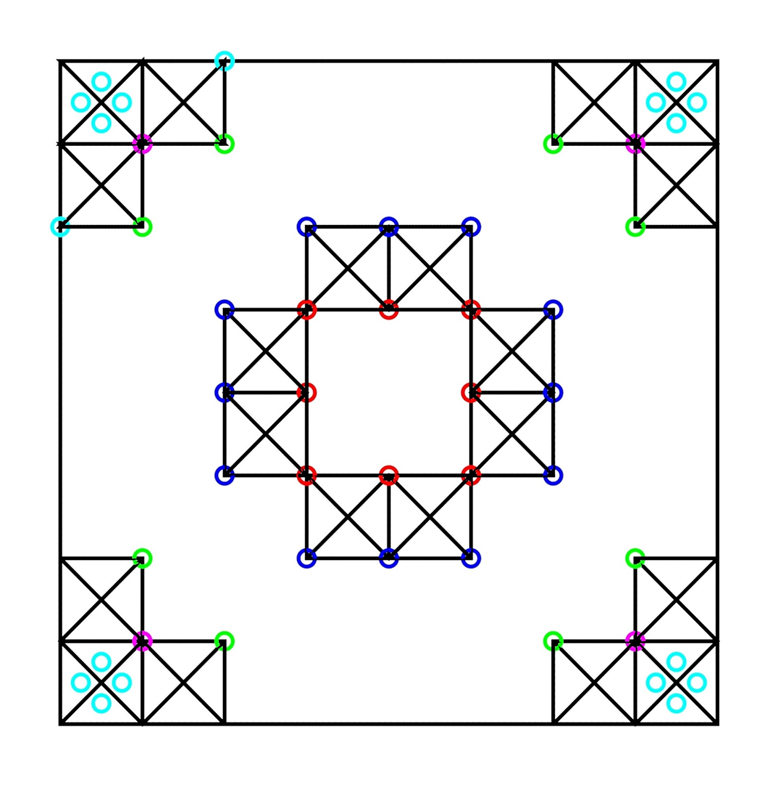

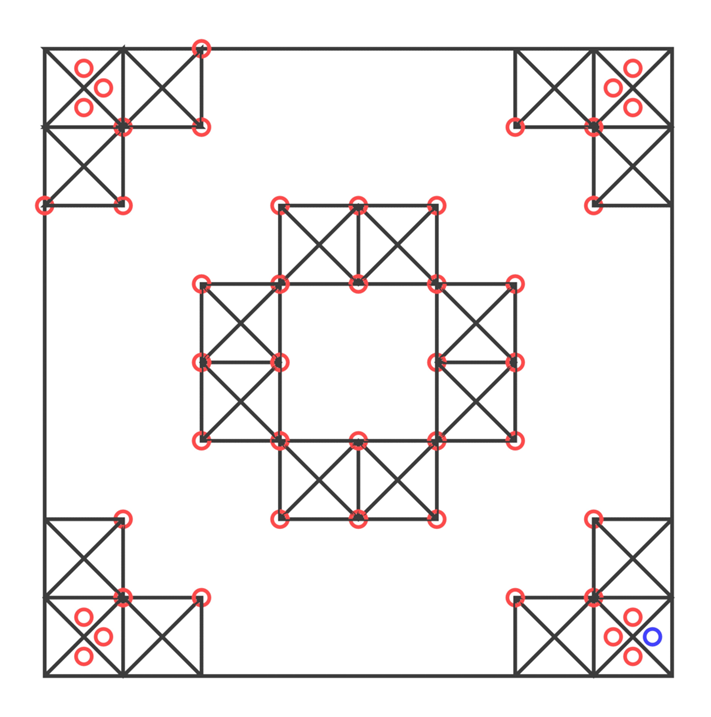

Protonenmatrize – maximale Kapazität

Graphik 19 und Tabelle 4 zeigen die maximale Kapazität der Protonenmatrize.

Graphik 19: Maximalkapazität der Protonenmatrize

- 114 belegbare Plätze schwarz

- 18 freie Eckplätze rot

- 132 Summe

- 36 freie Quadrateckplätze rot

- 4 Plätze auf innerem Neutronenkreis grün

- 4 korrespondierende Plätze blau

- 176 Summe

- 4 x grün + 4 x blau = verbotene Zone

- 168 Summe

Tabelle 4: Verteilung der möglichen Protonenplätze

Insgesamt gibt es in der Kernmatrize 176 mögliche Plätze für Protonen (siehe Tabelle 4 und Graphik 19). Vier Plätze auf den Quadrateckpunkten sind dem inneren Neutronenkreis gemeinsam, so dass sich dort auf Dauer keine Protonen aufhalten können (grün in Graphik 19). Diesen vier Punkten gegenüber (blau in Graphik 19) befinden sich vier Punkte in den Eckbezirken des größeren Quadrats, wo sich ebenfalls keine Protonen dauerhaft befinden können.

Nach Abzug dieser acht Protonen der „verbotenen Zone“ verbleiben 168 Protonen als Maximalkapazität der Matrize. Es muss also nicht bei den bisher bekannten 118 Atomkernen bleiben. Und überdies zeigt die Zahl 168 eine Resonanzbeziehung zur Grundseitenlänge der Cheops – Pyramide.

Zusammenfassung

Die Protonen im Atomkern sind in einer Kernmatrize angeordnet, die resonant ist zu den vertikalen und horizontalen Abmessungen der Cheops – Pyramide.

Mit dieser Anordnung lassen sich alle „magischen Zahlen“ von 2 bis 82 erklären.

Die Größe der Kernmatrize entspricht den Rutherfordschen Streuversuchen.

Die Verteilung der Uranspaltprodukte und die Entstehung von zwei Kernbruchstücken bei der Zertrümmerung von Atomkernen im Zyklotron wird erklärbar.

Die Kernmatrize: Neutronen

Neutronenringe Grundlagen

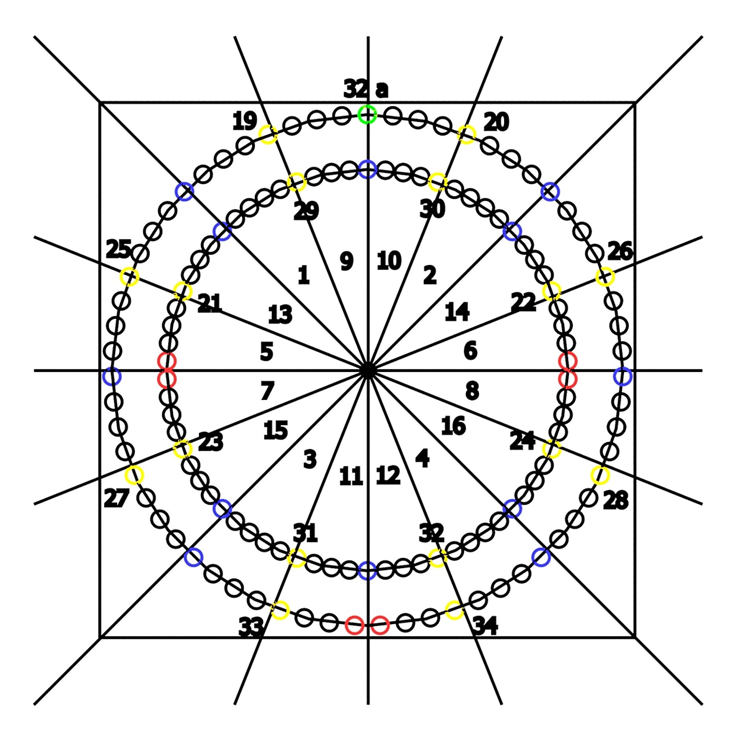

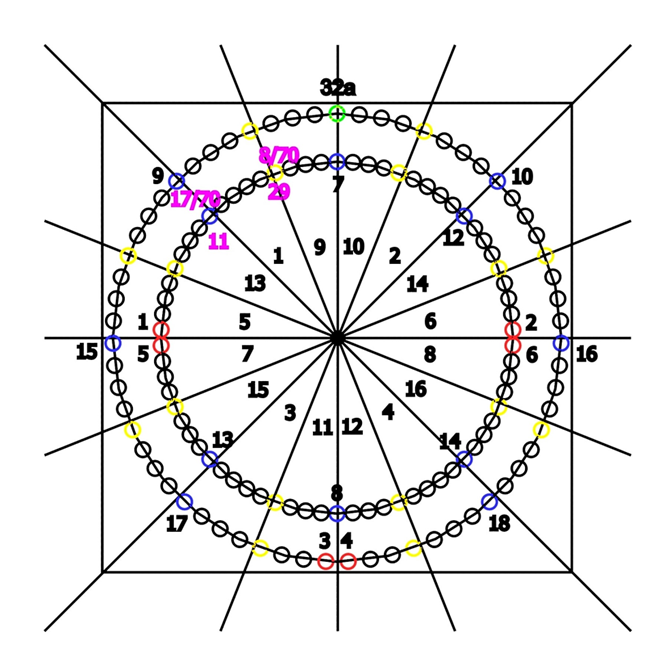

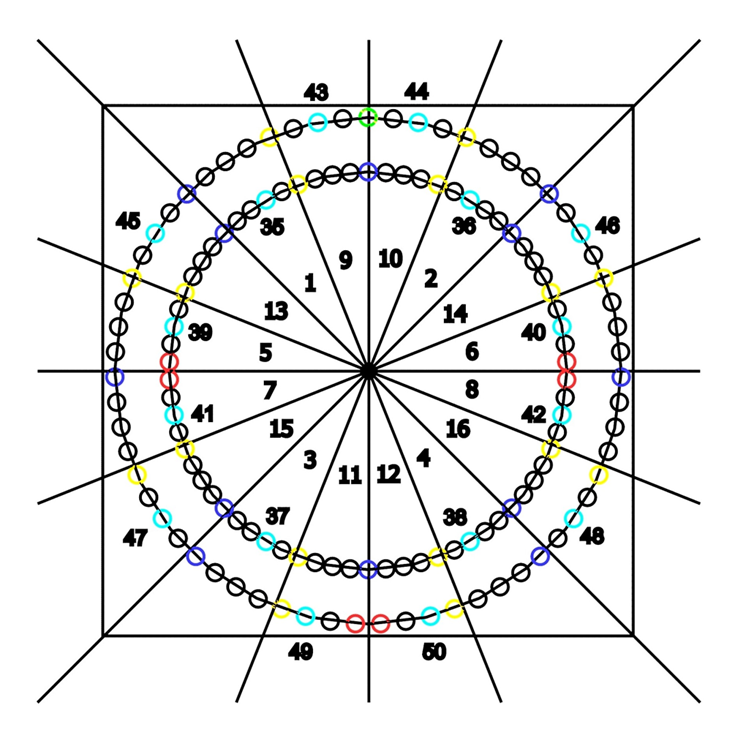

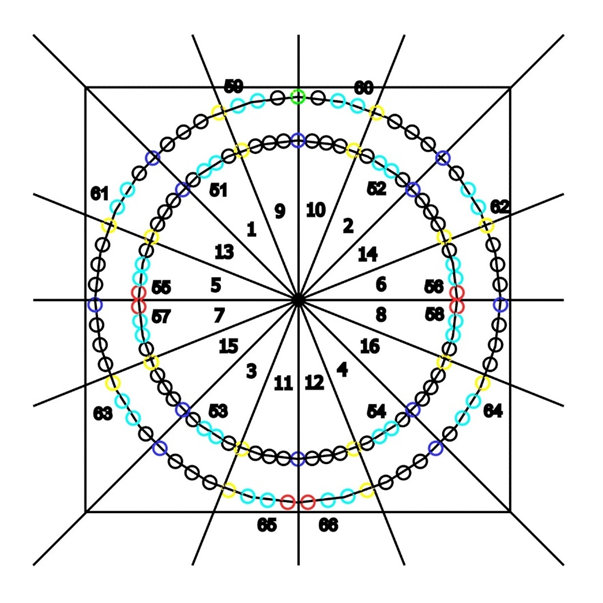

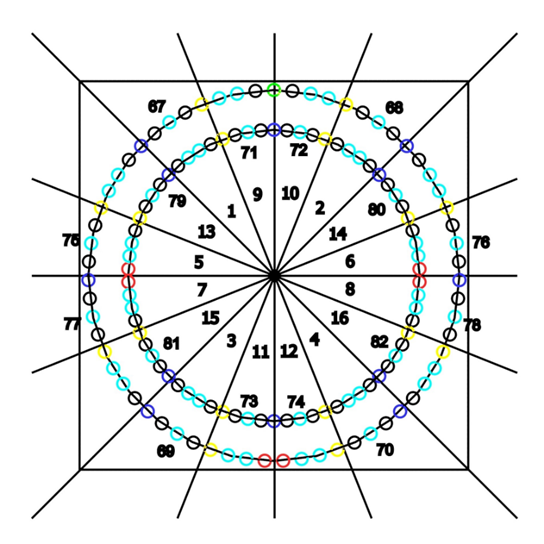

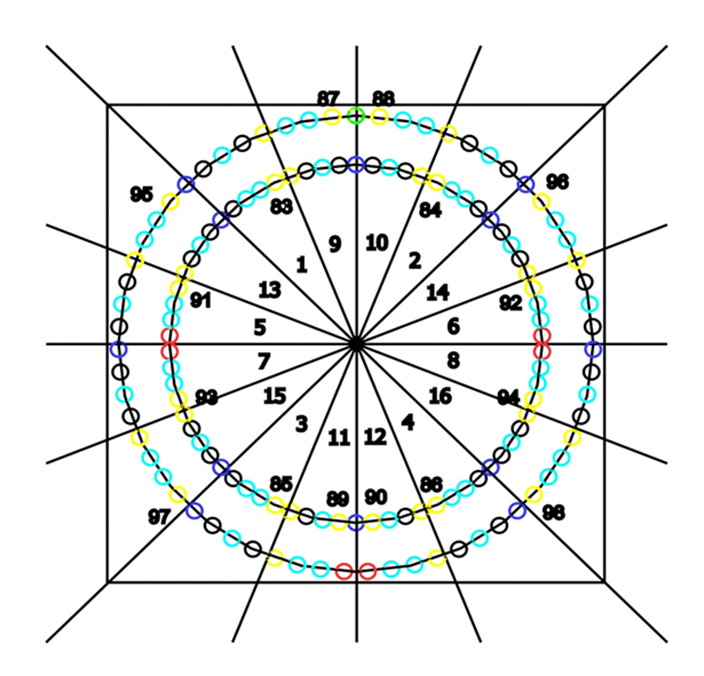

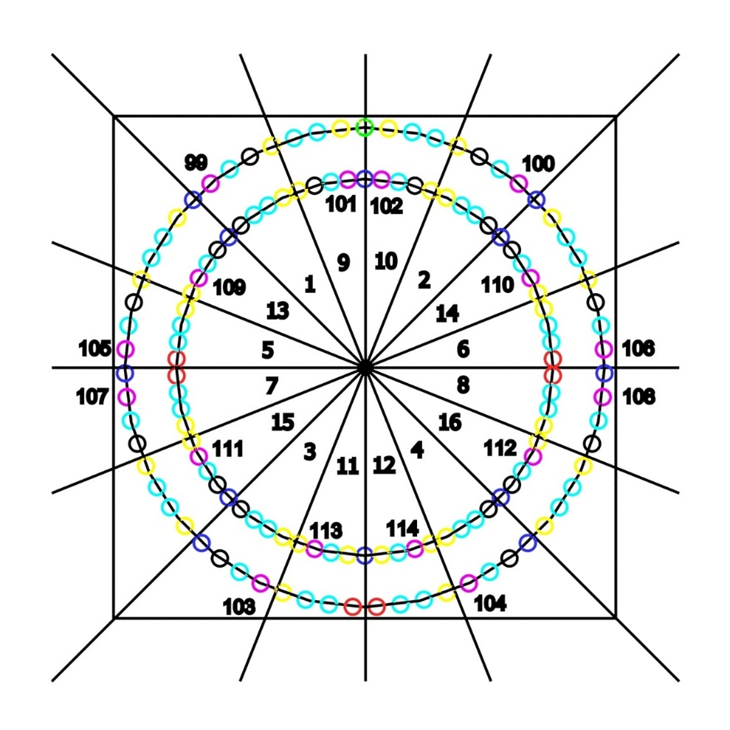

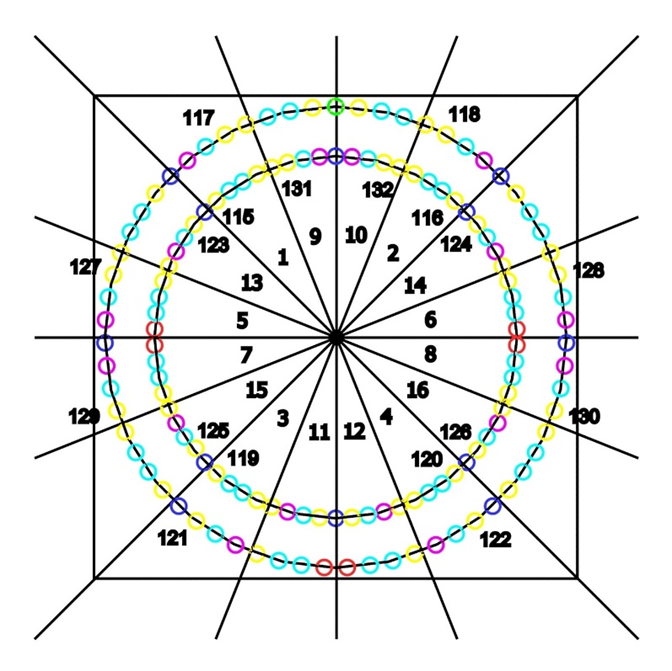

Vom Mittelpunkt der Kernmatrize gehen 16 Linien im Abstand von je 22,5° aus (Bild 2 und Graphik 20).

Graphik 20: Segmenttrennungslinien blau 45° gelb 22,5°

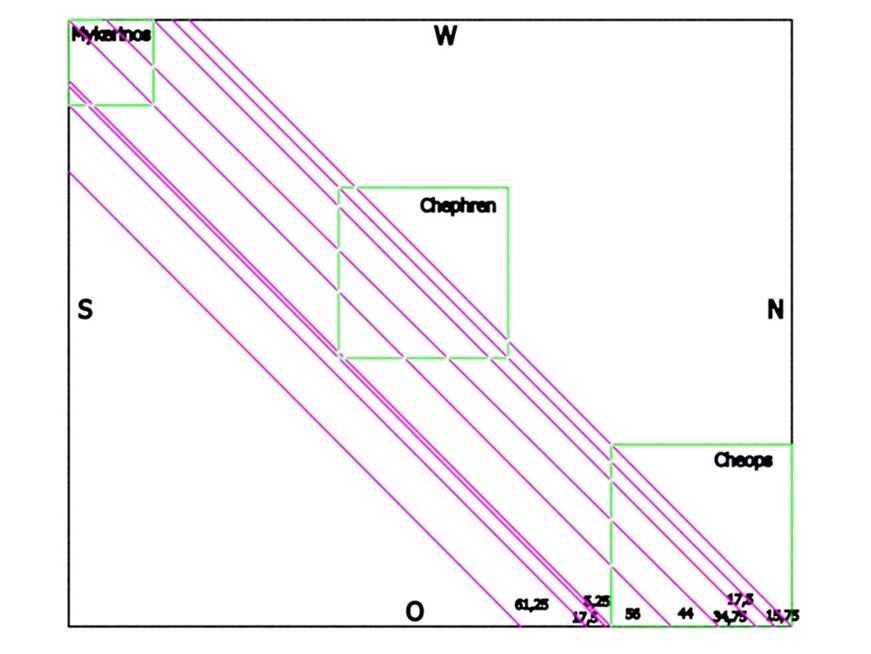

Diese 16 Segmenttrennungslinien unterteilen die beiden Neutronenringe in 22,5° – Abschnitte. Um herauszufinden, wie viele Neutronen sich auf jedem Ring befinden, muss man sich den Plan des Gizeh – Plateaus mit den Diagonalenparallelen der drei Pyramiden anschauen (Buch Frank Rothe/Horst Bergmann „Der Pyramiden – Code“ S.224 Hugendubel Verlag und Graphik 21).

Der Abstand der Diagonale aus der Nordostecke der Cheopspyramide zur Diagonalenparallele durch die Nordostecke der Chephrenpyramide beträgt 15,75 GE (vergleiche Geschlechtertabelle aus der Bibel).

Deren Abstand zur Diagonalenparallele aus der Südseite der Mykerinos – Pyramide beträgt 17,5 GE (vergleiche Geschlechtertabelle aus der Bibel).

Da die Diagonalen eine Pyramidengrundfläche in vier Teile teilen, liegt es nahe, die Abstände mit 4 zu multiplizieren. Man erhält die Zahlen 63 und 70.

Da der äußere Kreis einen größeren Radius hat als der kleinere und somit mehr Platz, liegt es nahe, auf dem äußeren Kreis 70 und auf dem inneren Kreis 63 Neutronen zu platzieren.

Graphik 21: Diagonalenparallelen im Gizeh – Plateau

Betrachtet man aber die Geoglyphe aus Peru (Bild 2) sieht man, dass sich auf dem inneren Kreis mehr leuchtende Punkte (Neutronen) befinden als auf dem äußeren. Deshalb habe ich innen 70 und außen 63 Neutronen platziert.

In Summe ergeben sich 133 Neutronen. Das korrespondiert mit dem Protonenbereich, wo es 114 belegbare Protonenplätze und 18 freie Eckplätze gibt. Zusammen mit dem Mittelpunkt finden sich auch hier 133 Plätze.

Die Neutronen ab Neutron 134 befinden sich auf dem inneren Kreis mit dem Radius r = 2 und evtl. auf dem kaum wahrzunehmenden Kreis mit dem Radius r = 1 (Bild 2).

Grundbedingung sowohl für den Protoneneinbau als auch für den Neutroneneinbau ist die Trennung von geraden und ungeraden Positionen. Ungerade Neutronen werden in den linken Matrizenteil und gerade Neutronen werden in den rechten Matrizenteil eingebaut.

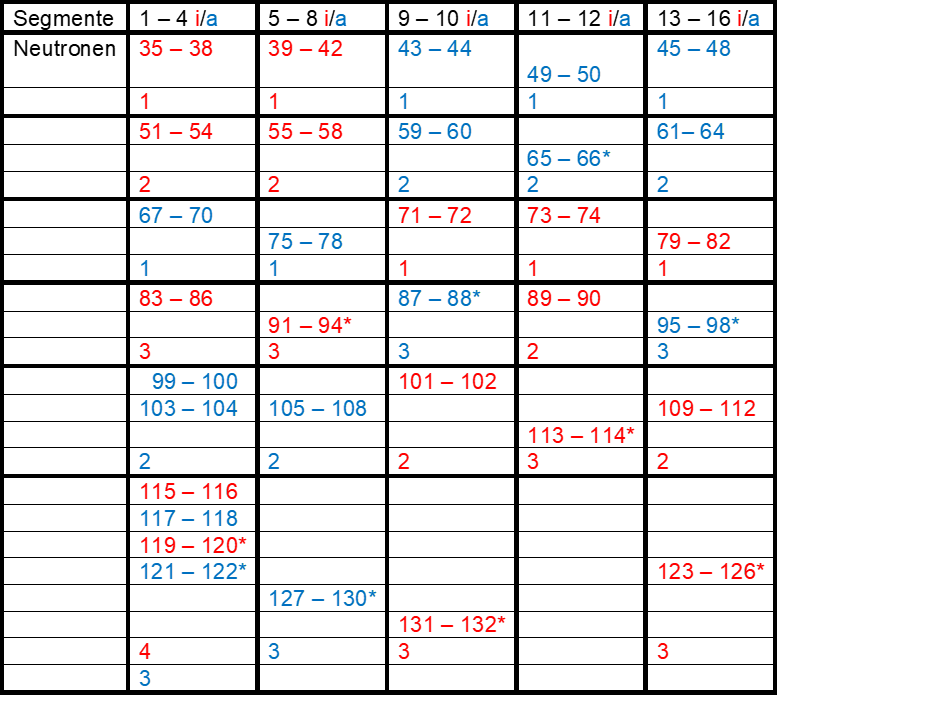

Neutronenringe – Belegungsschema – Neutronen 1 – 6

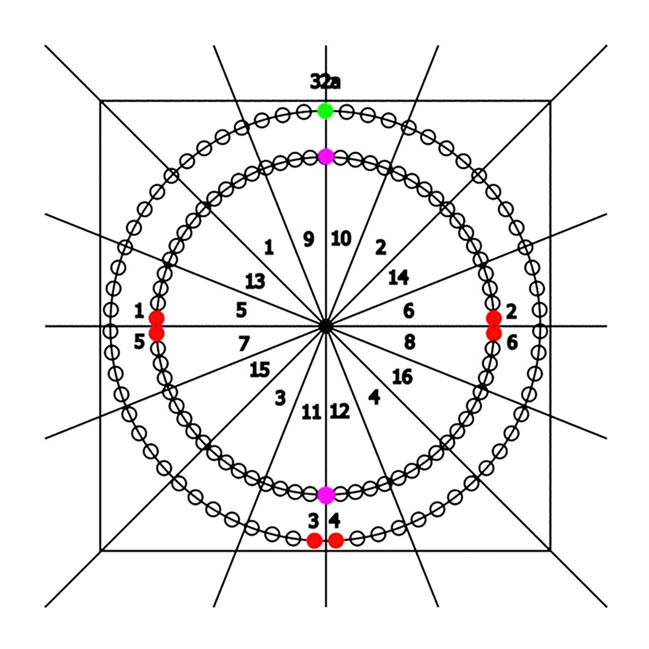

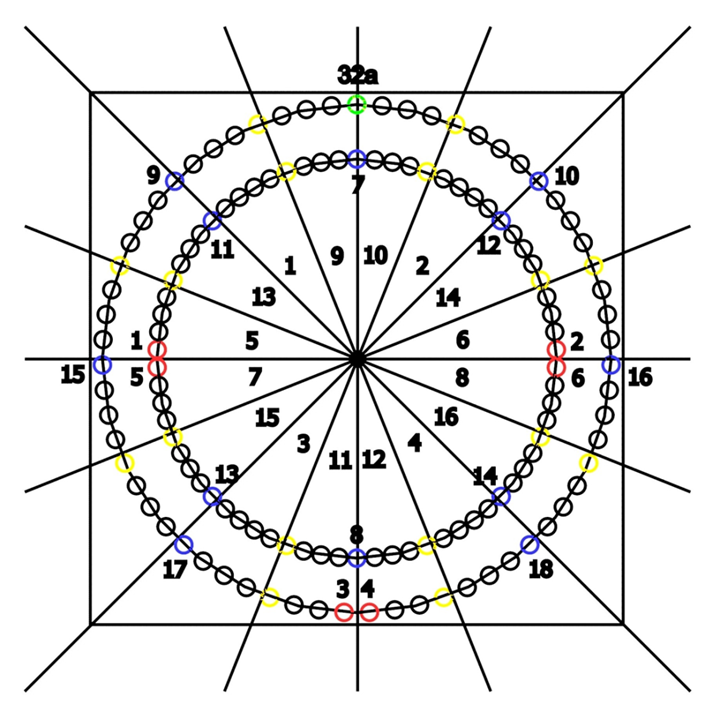

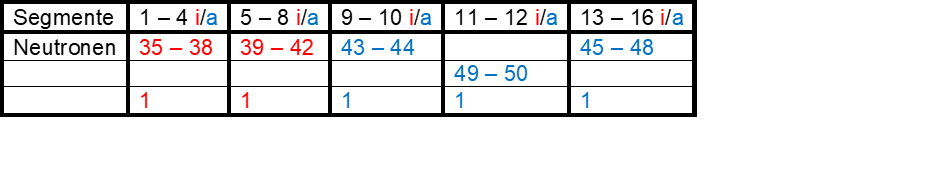

Wenn man innen 70 und außen 63 Neutronen auf beiden Ringen platziert, ergeben sich mehrere besondere Neutronenpositionen (Graphik 22).

Graphik 22: Besondere Neutronenpositionen

Es gibt sechs Plätze (4 innen, 2 außen, rote Punkte in Graphik 22), die keinen Bezug zu den Segmenttrennungslinien haben. Es sind dies die Plätze für die Neutronen 1 bis 6.

Weiter finden sich drei Plätze (einer außen, zwei innen), die durch ihre Segmenttrennungslinie genau halbiert werden. Der Punkt auf dem äußeren Kreis (32a, grün in Graphik 22) beherbergt ab Neutron 5 immer das für einen ungeraden Neutronenzustand hinzukommende Neutron.

Die beiden Punkte auf dem inneren Kreis (pink in Graphik 22) könnten Positionen sein, wo sich Protonen in Neutronen und umgekehrt umwandeln können. Es sind dies die einzigen beiden Punkte im ganzen System, wo Neutronenringe und Protonengitter zusammenfallen.

- Zählweise

- Innen

- Neutron 1 = 1i = 1. Neutron innerer Kreis

- Neutron 2 = 35i = 35. Neutron innerer Kreis

- Neutron 6 = 36i = 36. Neutron innerer Kreis

- Neutron 5 = 70i = 70. Neutron innerer Kreis

- Außen

- Neutron 3 = 1a = 1. Neutron äußerer Kreis

- Neutron 32 = 32a = ungerade Neutronenzustände

- Neutron 4 = 63a = 63. Neutron äußerer Kreis

Mit dieser Zählung erhält jedes der 133 Neutronen seinen festen Platz auf einem der beiden Ringe.

Position 32a ist reserviert für ungerade Neutronenzustände, kann aber erstmals stabil belegt werden, wenn auf beiden Ringen mindestens zwei Plätze belegt sind.

Beispiel: Der Boratomkern besteht aus 5 Protonen. Er kommt stabil in der Natur mit 5 oder 6 Neutronen vor. Beim Kern mit 5 Neutronen sind innen die Plätze 1i und 35i belegt, außen die Plätze 1a und 63a. Somit ist die Bedingung erfüllt, dass mindestens zwei Plätze auf beiden Ringen belegt sein müssen. Neutron 5 kann somit erstmals als ungerades Neutron stabil auf Position 32a eingebaut werden.

Handelt es sich um den Kern mit 6 Neutronen, bleibt Position 32a frei und die Neutronen 5 und 6 werden auf den Positionen 36i und 70i eingebaut.

Das folgende Element Kohlenstoff (6 Protonen) kommt stabil mit 6 oder 7 Neutronen vor. Der Kern mit 6 Neutronen hat Neutron 5 auf Position 70i und Neutron 6 auf Position 36i. Wenn nun ein siebtes Neutron hinzukommt, wird es auf Position 32a eingebaut.

Ein einzelnes Neutron wird ab Neutron 5 immer auf Position 32a eingebaut. Bei geraden Neutronenzuständen erfolgt der Einbau grundsätzlich paarweise in einen der beiden Ringe. Gerade Neutronenzustände kommen in der Natur häufiger vor als ungerade.

Erste Neutronenserie 1 – 18

Der Einbau der Neutronen 1 bis 6 erfolgt wie besprochen. Ab Neutron 7 werden die Neutronen auf den 45° – Segmenttrennungslinien eingebaut (Graphik 23, blaue Neutronen).

Graphik 23: 1. Neutronenserie (1 – 18)

Der Einbau geschieht streng hierarchisch nach dem Quotienten, nach dem das einzubauende Neutron durch die Segmenttrennungslinie geteilt wird von klein nach groß (Tabelle 5).

- Neutron Quotient Kreis

- 7 + 8 1 innen

- 9 + 10 1,8 außen

- 11 + 12 3,118 innen

- 13 + 14 3,118 innen

- 15 + 16 3,67 außen

- 17 + 18 13 außen

Tabelle 5: Quotiententabelle Neutronen 7 – 18

Nach Einbau der Neutronen 17 und 18 erfolgt ein „Schalenabschluss“. Es sind nun alle 45° – Segmenttrennungslinien mit Neutronen belegt.

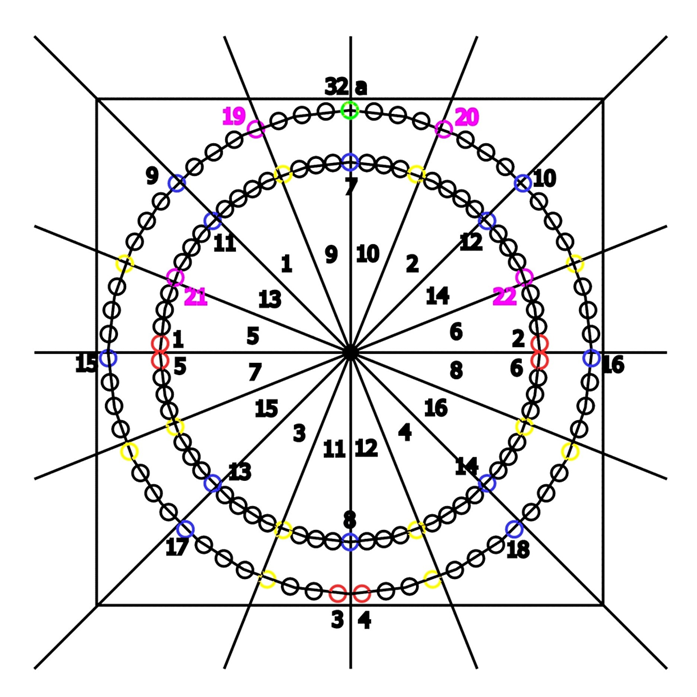

Zweite Neutronenserie 19 – 34

Der Einbau der Neutronen 19 bis 34 geschieht auf den verbleibenden 22,5° – Segmenttrennungslinien (Graphik 24, gelbe Neutronen) wiederum nach dem Quotientenverfahren (Tabelle 6).

Graphik 24: 2. Neutronenserie 19 – 34

- Neutron Quotient Kreis

- 19 + 20 1,67 außen

- 21 + 22 1,692 innen

- 23 + 24 1,692 innen

- 25 + 26 2,5 außen

- 27 + 28 6 außen

- 29 + 30 7,75 innen

- 31 + 32 7,75 innen

- 33 + 34 ∞ außen

Tabelle 6: Quotiententabelle Neutronen 19 – 35

Nach Einbau der Neutronen 33 und 34 entsteht wieder ein „Schalenabschluss“.

Mit Neutron 34 ergibt sich eine Analogie zum Protonengitter. Mit Proton 34 sind die Quadrateckpunkte der 20 Kleinquadrate belegt und ab Proton 35 beginnt die Belegung der inneren Punkte der Kleinquadrate.

Mit Neutron 34 ist die Belegung der 16 Segmenttrennungslinien abgeschlossen und mit Neutron 35 beginnt die Belegung der Neutronenpositionen zwischen den Segmenttrennungslinien.

Erste Stabilitätslücke bei 19 Neutronen

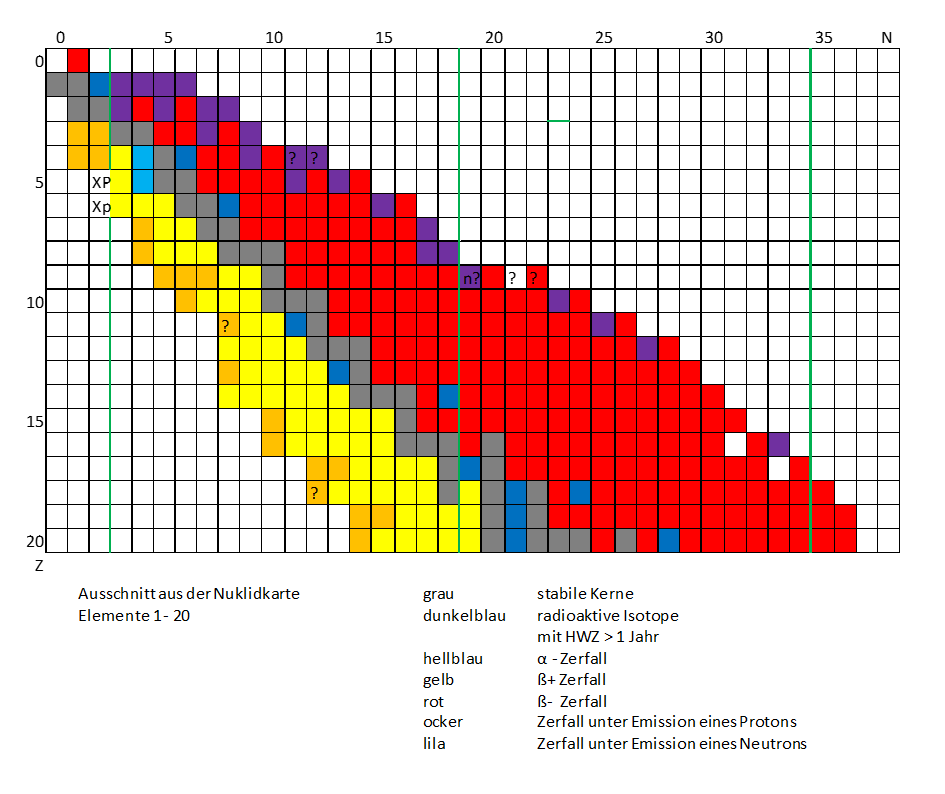

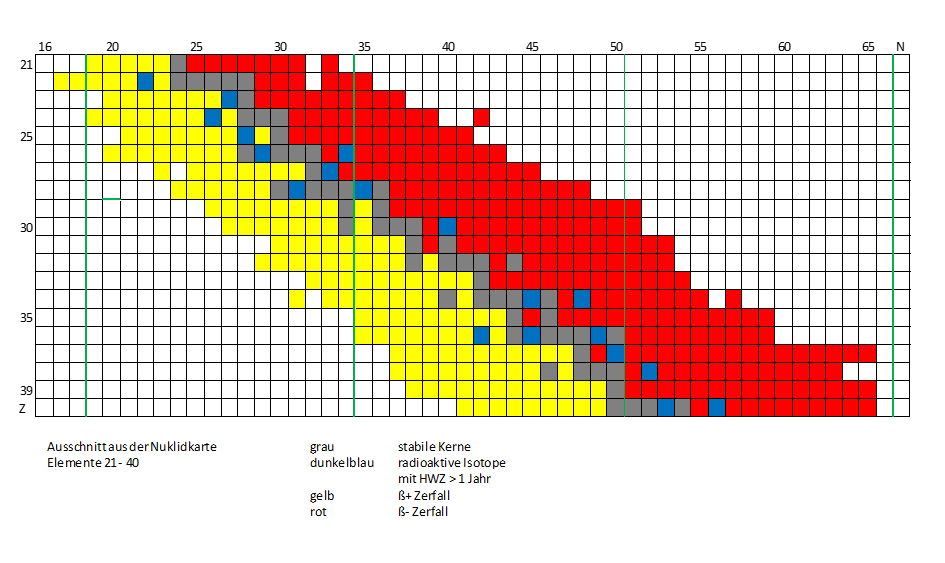

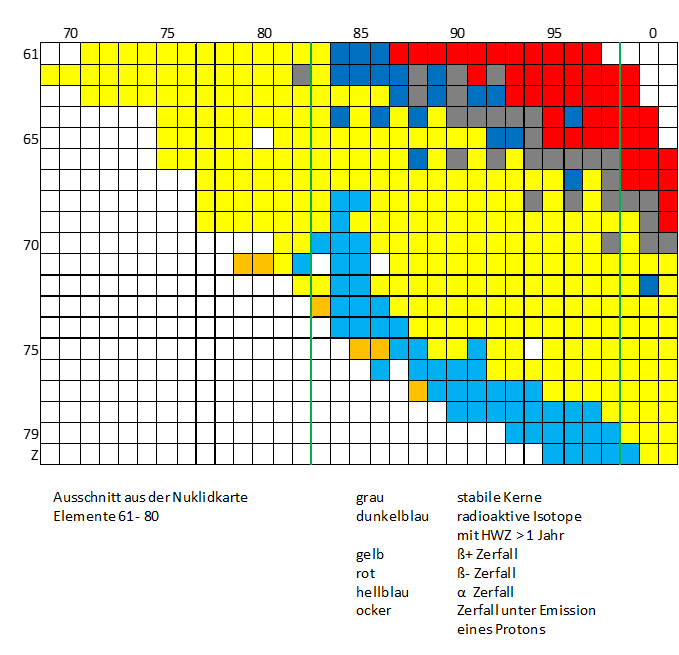

Es gibt keine stabilen Atomkerne mit 19 Neutronen. Atomkerne mit 21 Neutronen sind nur nahezu stabil (Graphik 25).

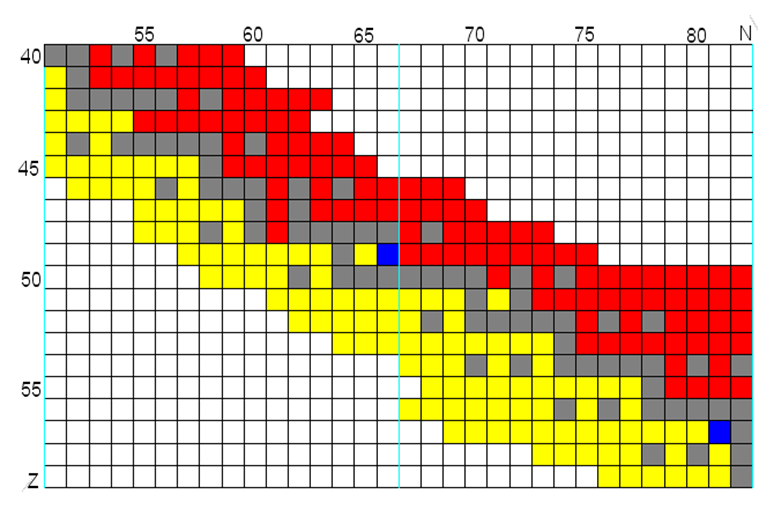

Graphik 25: Ausschnitt aus der Nuklidkarte

Nach dem Schalenabschluss durch das Neutronenpaar 17 und 18 sind alle 45° – Segmenttrennungslinien belegt. Erst müssen für die zweite Neutronenserie zwei Neutronen (Neutronen 19 und 20) auf einem Kreis eingebaut werden, bevor Position 32a wieder belegt werden kann (Graphik 26).

Graphik 26: 1. Stabilitätslücke bei Neutron 19

Auch stabile Atomkerne mit 21 Neutronen gibt es nicht. Das Kalium – Isotop mit 21 Neutronen ist nur nahezu stabil. Da die 22,5° – Segmenttrennungslinien noch nicht belegt sind, reicht es für einen stabilen Atomkern nicht aus, wenn sich nur auf dem Außenkreis zwei Neutronen befinden. Erst nach dem Einbau der Neutronen 21 und 22 auf dem inneren Kreis kann Position 32a wieder stabil belegt werden (Calcium – Isotop mit 23 Neutronen). Dann sind auf beiden Kreisen je zwei Neutronen eingebaut – analog zur Situation der Neutronen 1 – 4 und der stabilen Belegung von Position 32a.

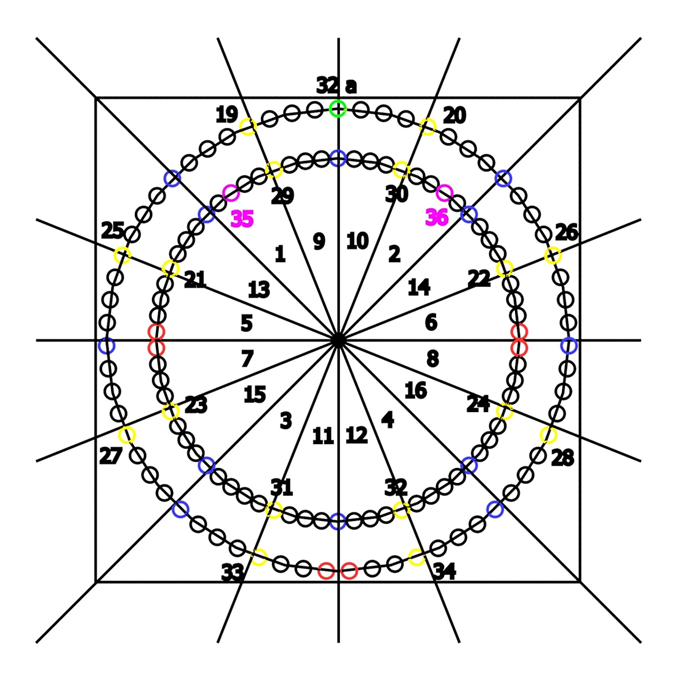

Zweite Stabilitätslücke bei 35 Neutronen

Stabile Atomkerne mit 35 Neutronen gibt es nicht. Nach Einbau des Neutronenpaares 33 und 34 entsteht wiederum ein Schalenabschluss. Es sind jetzt alle 45° – und 22,5° – Segmenttrennungslinien besetzt, so dass erst das Neutronenpaar 35 und 36 eingebaut werden muss, damit Position 32a wieder stabil belegt werden kann (Graphik 27).

Graphik 27: 2. Stabilitätslücke bei 35 Neutronen

Warum gibt es einen stabilen Atomkern mit 37 Neutronen? Nach der ersten Stabilitätslücke bei 19 Neutronen war der nächste ungerade Atomkern mit 21 Neutronen nur nahezu stabil.

Nach Neutron 34 sind sowohl die 45° – als auch die 22,5° – Segmenttrennungslinien vollständig mit Neutronen belegt. So reicht es für einen stabilen Atomkern aus, wenn nur zwei Neutronen auf dem inneren Kreis hinzugekommen sind.

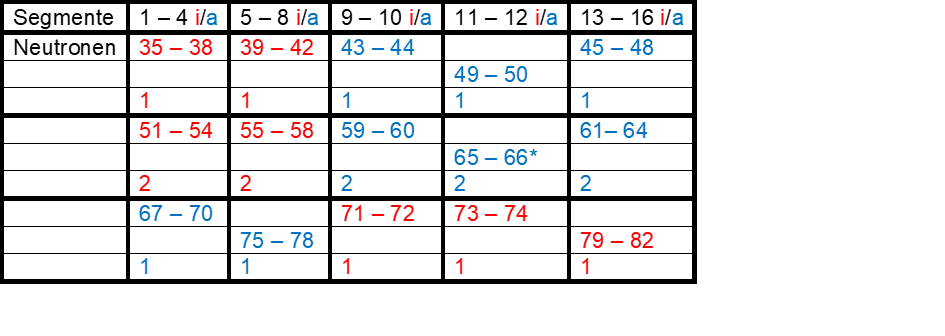

Belegungsgrundsätze ab Neutron 35

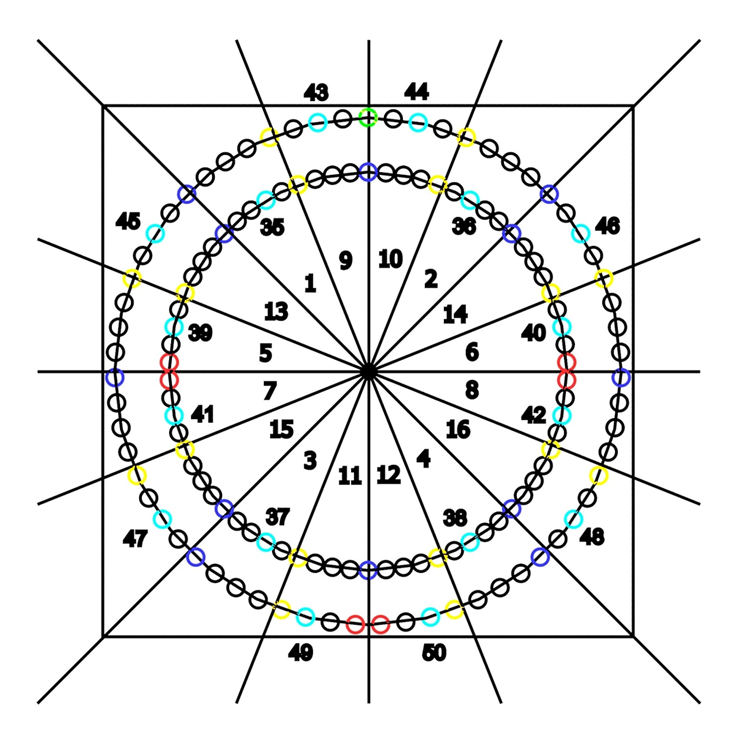

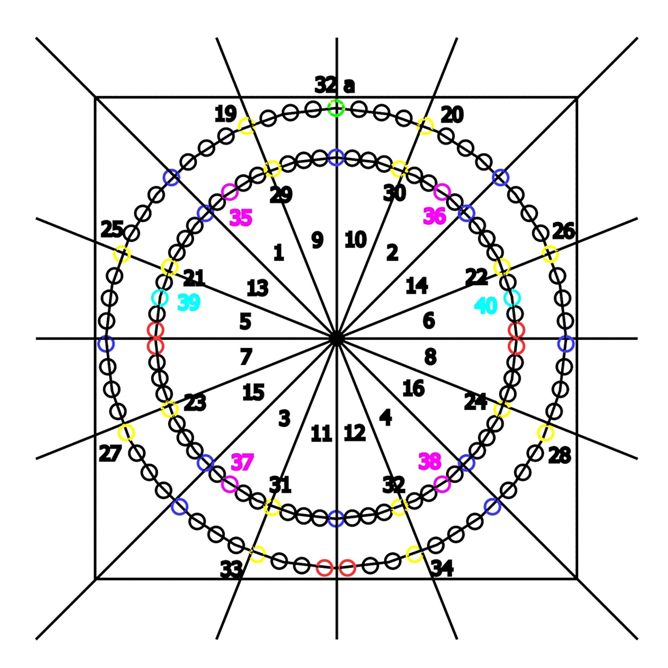

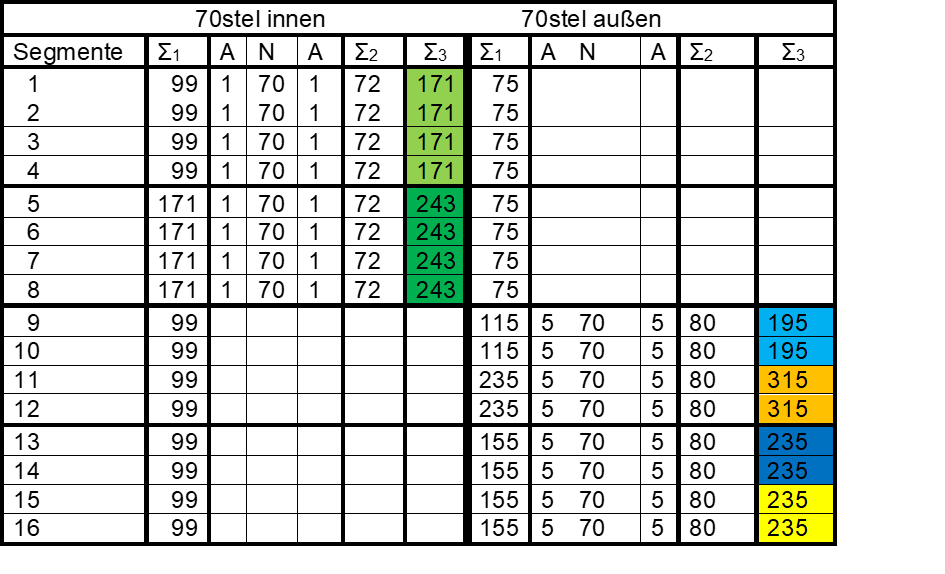

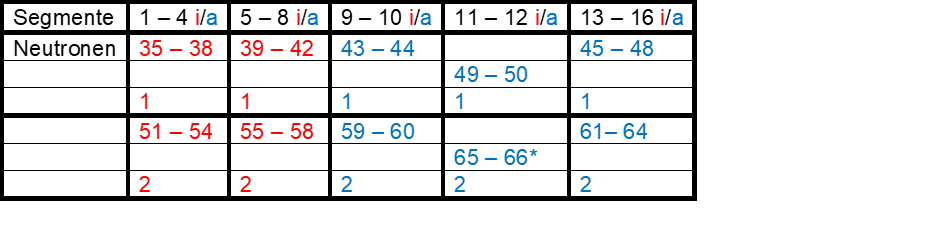

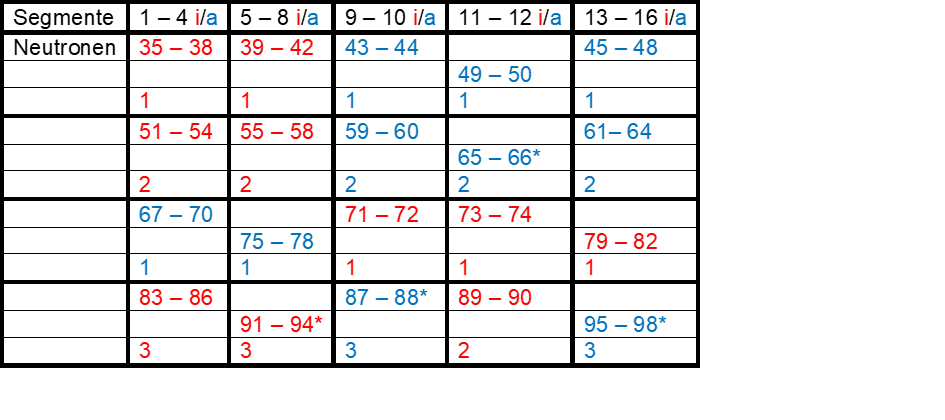

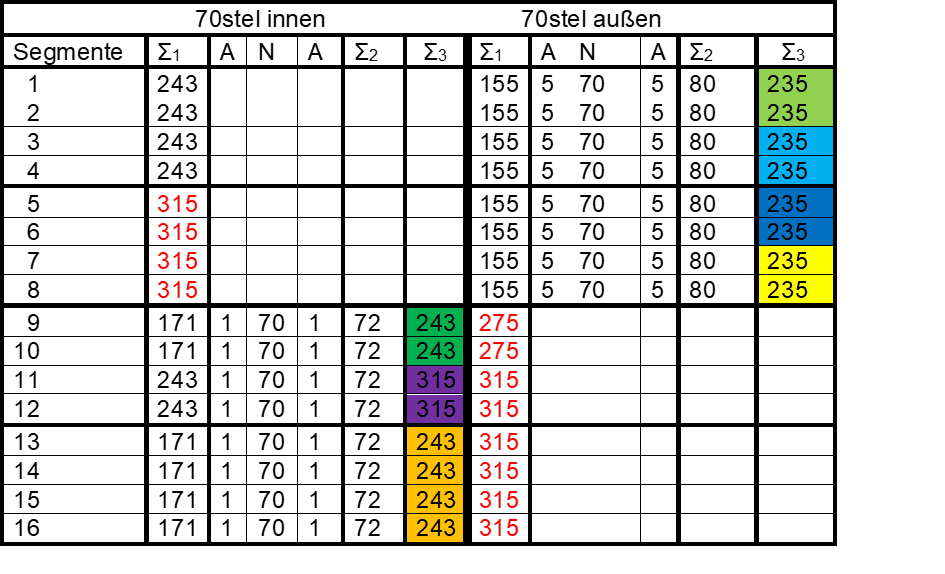

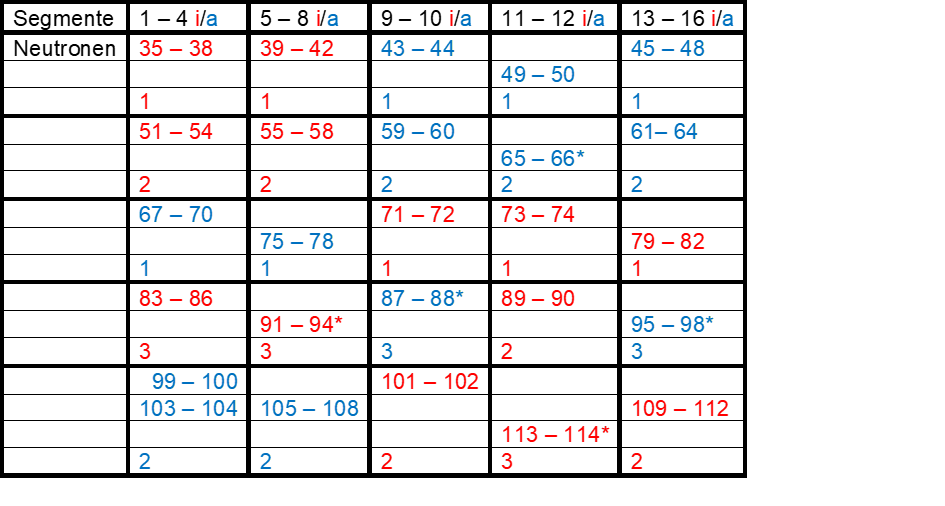

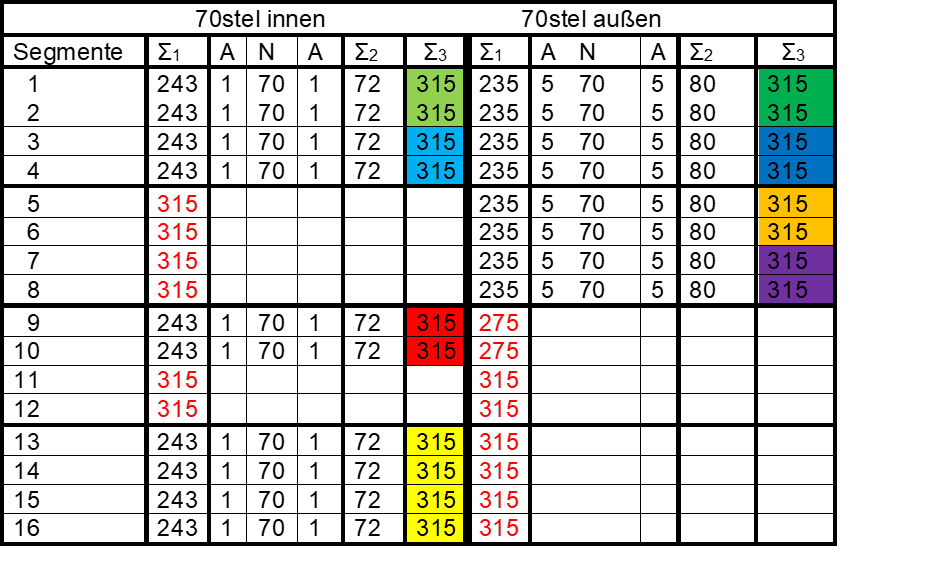

Gemäß Graphik 27 sind die 16 Segmente durchnummeriert. Die komplette Einbaureihenfolge zeigt Tabelle 7.

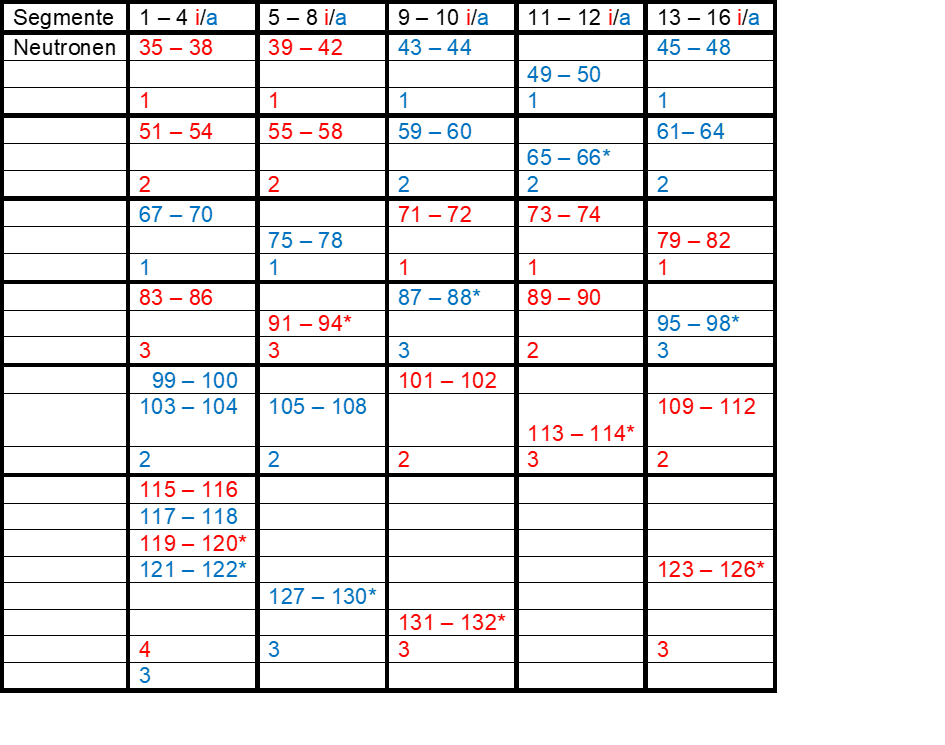

Tabelle 7: Einbaureihenfolge der Neutronen 35 – 132

- rot innerer Kreis blau äußerer Kreis

- * Segmentgruppe innen oder außen voll belegt

Die Neutronen werden in Vierer – und in Zweiergruppen in die Segmentgruppen eingebaut. Wenn eine Segmentgruppe innen und außen voll belegt ist, entsteht eine Stabilitätslücke (115, 123, 127 Neutronen). Die Anzahl an Plätzen jeder Segmentgruppe zeigt Tabelle 8.

Segmentgruppen Plätze innen Plätze außen

- 1 – 4 4 3

- 5 – 8 3 3

- 9 – 10 3 3

- 11 – 12 3 2

- 13 – 16 3 3

Tabelle 8: Anzahl Plätze in den Segmentgruppen

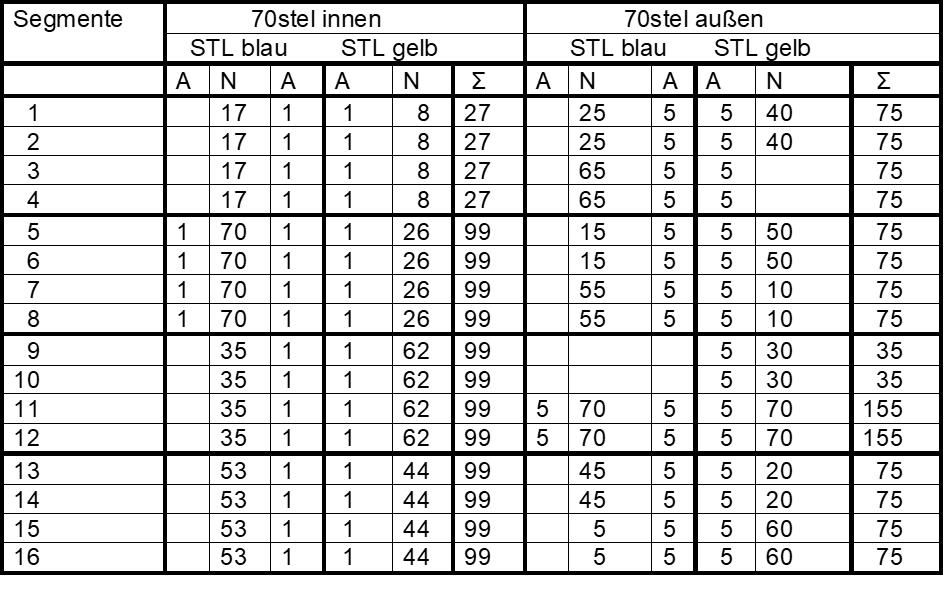

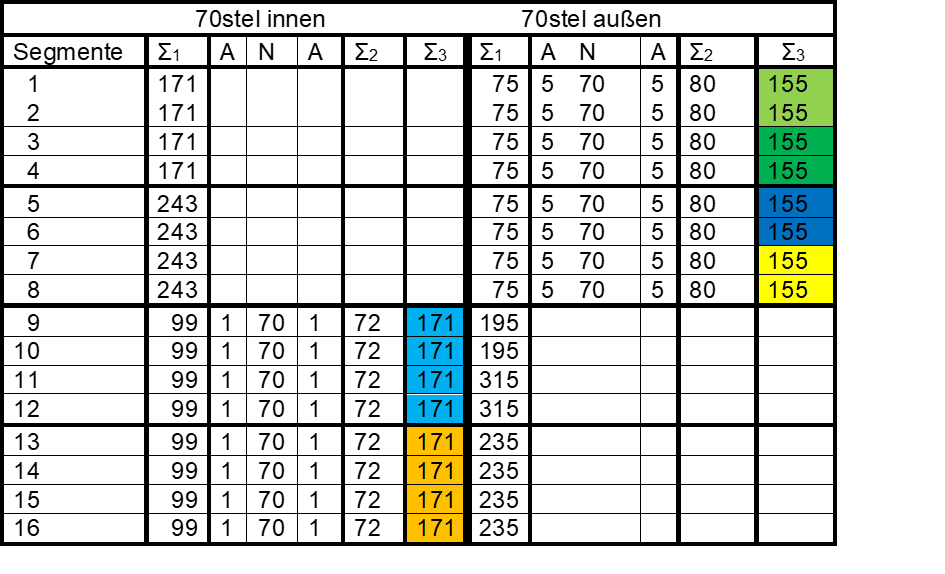

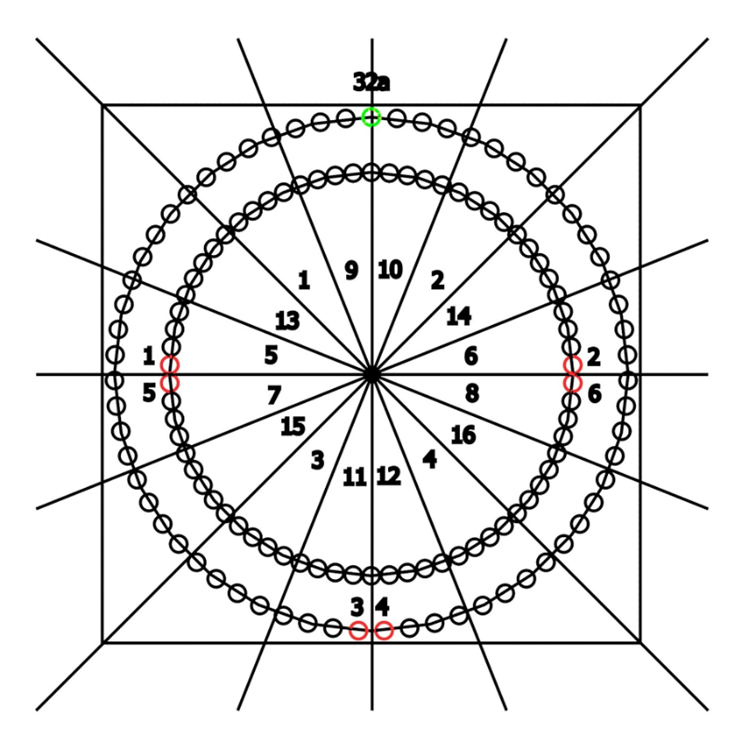

Jeder Neutronenkreis umfasst 360°. Auf dem inneren Kreis gibt es Platz für 70 Neutronen, das heißt, jedes Neutron kann von den 360° 5 1/7° einnehmen. Das Neutron selbst beansprucht 5°, das verbleibende 1/7° geht in den Abstand der Neutronen voneinander ein.

Auf dem äußeren Kreis gibt es Platz für 63 Neutronen. Da jedes Neutron 5° einnimmt, ergibt das 315°. 45° stehen jetzt hier als Abstand zwischen den Neutronen zur Verfügung. Das entspricht 5/7° pro Neutron.

Graphik 28: Das 70 stel – System am Beispiel von Segment 1

Graphik 28 und Tabelle 9 verdeutlichen das System der 70stel am Beispiel von Segment 1i.

- 1 Neutron = 5° = 70/70

- 1/7° = 2/70

- 5/7° = 10/70

Tabelle 9: Umwandlung von Bogengrad in 70stel

In Segment 1i wird Neutron 11 durch die Segmenttrennungslinie geteilt in 17/70 (in Segment 1) und 53/70 (in Segment 13). Der Quotient beträgt 3,118 (siehe Tabelle 5).

Neutron 29 wird durch seine Segmenttrennungslinie geteilt in 8/70 (in Segment 1) und 62/70 (in Segment 9). Der Quotient beträgt 7,75 (siehe Tabelle 6).

Segment 1i Abstand Summe

- Neutron 11 17/70 1/70 18/70

- Neutron 29 8/70 1/70 9/70

- Summe 25/70 2/70 27/70

Tabelle 10: Platzbedarf in Segment 1i: Pro Segment steht Platz für 315/70 zur Verfügung (Neutronen plus Abstand dazwischen)

Tabelle 11: verbrauchter Platz innerhalb der Segmente nach Neutron 34

- STL Segmenttrennungslinie A Abstand

- N Neutron ∑ Summe

Die Segmente 1i – 4i sind gleich und haben einen Platzverbrauch von 27/70. Die Segmente 5i – 8i sind ebenfalls gleich. Segment 5i beginnt in Uhrzeigerrichtung mit 1/70 Abstand von der Segmenttrennungslinie, dann folgt Neutron 1 mit 70/70 und 1/70 Abstand zum nächsten Neutronenplatz. Die 2/70 Abstand eines Neutrons auf dem inneren Neutronenkreis teilen sich also auf in 1/70 links und 1/70 rechts des jeweiligen Neutrons.

Es folgen 1/70 Abstand und 26/70 von Neutron 21 bis zur Segmenttrennungslinie der Segmente 5 und 13. Von den 315/70 sind also 99/70 verbraucht.

Nach demselben Schema erfolgt die Berechnung des Platzbedarfs der Segmente 9i – 16i (Tabelle 11).

Auf dem äußeren Neutronenkreis gestaltet sich die Situation um einiges komplizierter. Hier beginnt die Zählung bei Neutron 3 = 1a am unteren Pol über Position 32a am oberen Pol und endet bei Neutron 4 = 63a wiederum am unteren Pol.

Jedes Neutron auf dem äußeren Kreis nimmt wie die Neutronen auf dem inneren Kreis 70/70 ein. Auf dem äußeren Kreis beträgt aber der Abstand auf jeder Seite eines Neutrons 5/70.

In Segment 11a beginnt es in Uhrzeigerrichtung mit dem Abstand 5/70 von Neutron 3 = 1a zur Segmenttrennungslinie. Dann folgt Neutron 3 mit 70/70. Anschließend kommt dann wieder der Abstand des Neutrons 3 von 5/70. An der Linie, die die Segmente 11 und 3 trennt, gibt es zuerst den Abstand des Neutrons 21 mit 5/70. Es folgt das Neutron 21 selbst mit seinen 70/70. Dann ist die Segmenttrennungslinie erreicht. Neutron 21 berührt sie. Sein Abstand von 5/70 zum nächsten Neutron liegt schon vollständig in Segment 3.

Ein weiterer Unterschied zum inneren Neutronenkreis liegt außen an der anderen Symmetrie. Die gerade Neutronenanzahl von 70 Neutronen innen führt dazu, dass vier gleiche Kreisviertel entstehen und damit alle Neutronen auf ihren Segmenttrennungslinien den gleichen Betrag an 70teln einnehmen (z.B. Segmente 1 – 4 17/70 auf den blauen und 8/70 auf den gelben Segmenttrennungslinien).

Das sieht auf dem äußeren Kreis anders aus, da dort mit 63 Neutronen eine ungerade Neutronenzahl besteht. Hier ist die Spiegelachse die senkrechte Segmenttrennungslinie, die durch Neutron 32a verläuft. Die korrespondierenden Neutronenpositionen der oberen und der unteren Kreishälfte sind nun nicht mehr gleich sondern verschieden (z.B. Segmente 1 und 2 haben auf den blauen Segmenttrennungslinien 25/70 gegenüber den Segmenten 3 und 4 mit 65/70).

Die genaue Platzverteilung bis einschließlich Neutron 34 zeigt Tabelle 11.

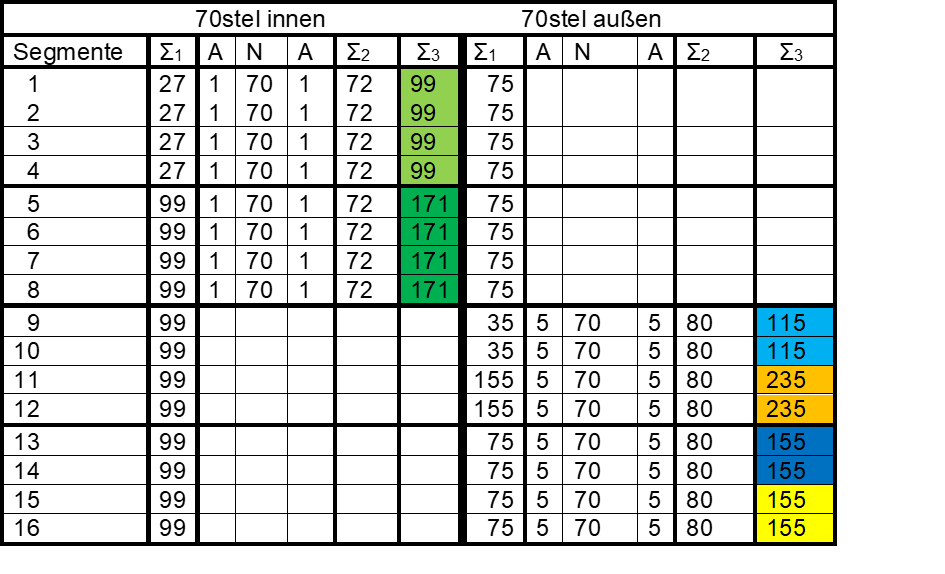

Dritte Neutronenserie 35 – 50

Die Neutronen ab Neutron 35 werden zuerst dort eingebaut, wo am meisten Platz ist. Die Segmente 1i – 4i besitzen je 4 Plätze und werden zuerst belegt. Nach spätestens 8 Neutronen erfolgt ein Kreiswechsel innen/außen oder umgekehrt.

Die Reihenfolge der Belegung der Segmentgruppen erfolgt nach der Höhe der Siebzigstel von niedrig nach hoch. Beim Kreiswechsel innen/außen oder außen/innen gilt das aber nicht immer.

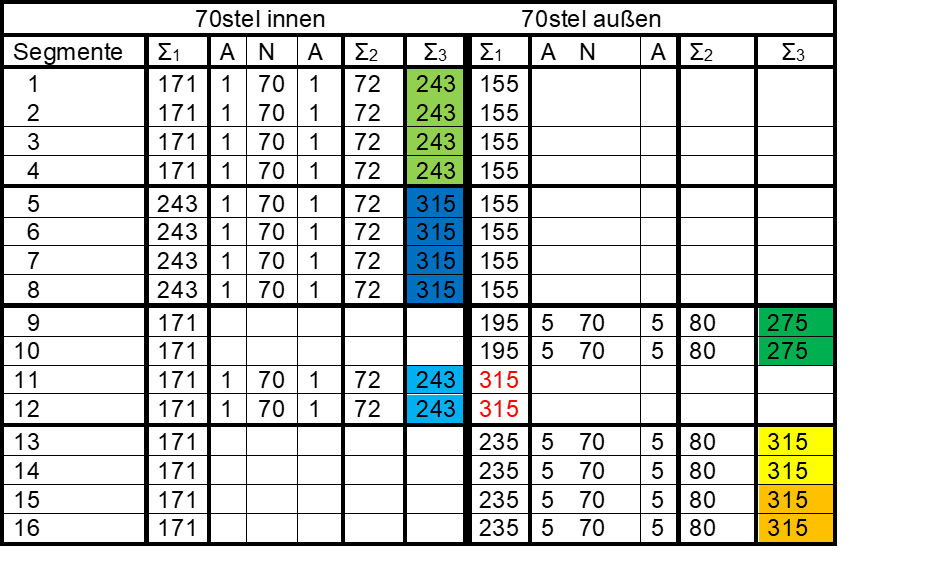

Tabelle 12: Neutronen 35 – 50

Die Neutronen 35 – 38 werden als Gruppe 1 (hellgrün in Tabelle 12) in die Segmente 1i – 4i eingebaut. Dort sind zunächst 27/70 an Platz verbraucht. Dies ist der geringste Siebzigstelwert aller Segmente. Die einzubauenden Neutronen 35 – 38 beanspruchen je 72/70 (1 – 70 – 1) an Platz, so dass nach deren Einbau 99/70 (27 + 72) an Platz verbraucht sind.

Die Neutronen 39 – 42 werden als Gruppe 2 (dunkelgrün in Tabelle 12) in die Segmente 5i – 8i eingebaut, wobei hier 99/70 schon verbraucht sind.

Nach Einbau beträgt der verbrauchte Platz 171/70.

Warum werden die Neutronen 39 – 42 nicht in die Segmente 9i – 16i, die auch 99/70 an Platzverbrauch haben, eingebaut ?

In den Segmenten 5i – 8i befinden sich die Neutronen 1, 2, 5 und 6. Dann haben in jedem dieser Segmente bis zum Neutron, das durch die folgende Segmenttrennungslinie geteilt wird, noch drei Neutronen Platz, so dass wie in den Segmenten 1i – 4i insgesamt vier Neutronen dort angesiedelt sind. In den Segmenten 13i – 16i sind nur drei Neutronenplätze vorhanden, die beiden anderen dort befindlichen Plätze werden durch die Segmenttrennungslinien geteilt. Ähnlich sieht es in den Segmenten 9i – 12i aus.

Deshalb erfolgt der Einbau der Neutronen 39 – 42 in die Segmente 5i – 8i.

Nach den jetzt acht auf dem inneren Kreis eingebauten Neutronen erfolgt zwingend der Kreiswechsel. Die Neutronen 43 – 50 werden somit auf dem äußeren Kreis eingebaut. Da die Segmente 1i – 8i schon mit den Neutronen 35 – 42 belegt sind, stehen noch die Segmente 9a – 16a zur Verfügung.

Die Segmente 9a – 10a und 13a – 16a haben alle einen Platzverbrauch von 75/70, die Segmente 11a – 12a einen Platzverbrauch von 155/70. Zwischen den Segmenten 9a und 10a befindet sich Position 32a für die ungeraden Neutronenzustände. Wenn nun ein Neutronenpaar (Neutronen 43 und 44) eingebaut wird, ist Position 32a nicht belegt, so dass die 35/70 plus 5/70 Abstand auf jeder Seite frei sind. Somit sind nur 35/70 belegt. Deshalb erfolgt der Einbau der Neutronen 43 und 44 in die Segmente 9a und 10a (hellblau in Tabelle 12), weil dort der meiste Platz vorhanden ist. Es folgen die Neutronen 45 und 46 als Gruppe 4 (dunkelblau in Tabelle 12) in die Segmente 13a und 14a mit 75/70 an Platzverbrauch.

Danach werden die Neutronen 47 und 48 als Gruppe 5 (gelb in Tabelle 12) in die Segmente 15a und 16a mit ebenfalls 75/70 an Platzverbrauch eingebaut.

Die Segmente 13a – 16a haben alle den gleichen Platzverbrauch von 75/70. Warum erfolgt der Einbau der Neutronen 45 und 46 in die Segmente 13a und 14a und nicht in die Segmente 15a und 16a? Das liegt daran, dass in den Segmenten 11a und 12a der bisher größte Platzverbrauch von 155/70 stattgefunden hat. Die Segmente 13a und 14a sind davon weiter entfernt als die Segmente 15a und 16a.

Den Abschluss der Neutronengruppe 35 – 50 bilden die Neutronen 49 und 50 als Gruppe 6 (ocker in Tabelle 12) in den Segmenten 11a und 12a mit155/70 an Platzverbrauch, dem größten Siebzigstelwert aller Segmente.

Grafik 28 zeigt die Neutronen 35 – 50 in der Matrize, Tabelle 13 zeigt die Einbaureihenfolge der Neutronen 35 – 50, die Tabelle 14 zeigt den Platzverbrauch innerhalb der Segmente und die Zahl der noch freien Plätze für den weiteren Neutroneneinbau.

Graphik 28: Die Neutronen 35 – 50 in der Matrize

Tabelle 13: Neutronen 35 – 50, Einbaureihenfolge

- 1 – 4 i 27 → 99 3

- 5 – 8 i 99 → 171 2

- 9 – 10 a 35 → 115 2

- 13 – 16 a 75 → 155 2

- 11 – 12 a 155 → 235 1

Tabelle 14: Segmentbelegung und freie Plätze nach Neutron 50

Dritte Stabilitätslücke bei 39 Neutronen

Stabile Atomkerne mit 39 Neutronen gibt es nicht. Nach dem Einbau der Neutronen 35 – 38 in die Segmente 1i – 4i gibt es mit Ausnahme der Segmente 11a und 12a in allen anderen Segmenten noch je drei freie Plätze für den Neutroneneinbau. Das ist ein Minischalenabschluss und der Grund für die Stabilitätslücke bei 39 Neutronen (Graphik 29).

Graphik 29: 3. Stabilitätslücke bei 39 Neutronen

Es muss erst das Neutronenpaar 39 und 40 eingebaut werden, bevor Position 32a wieder stabil besetzt werden kann.

Vierte Stabilitätslücke bei 45 Neutronen

Auch stabile Atomkerne mit 45 Neutronen gibt es nicht. Nach dem Einbau der Neutronen 43 und 44 in die Segmente 9a und 10a (35/70 → 115/70) müssen erst die Neutronen 45 und 46 in die Segmente 13a und 14a (75/70 → 155/70) eingebaut werden, bevor Position 32a wieder stabil belegt werden kann.

Warum ist das so? Die Neutronen 43 und 44 sind in die Segmente 9a und 10a eingebaut worden, weil dort noch der größte Platz vorhanden ist. Position 32a liegt zum einen Teil im Segment 9a, zum anderen Teil in Segment 10a. Würde dort jetzt Position 32a mit Neutron 45 belegt, käme das einer sofortigen nochmaligen Belegung dieser Segmente gleich und das geht nicht. Diese Situation in den Segmenten 9a und 10a wird noch zweimal (Stabilitätslücken bei den Neutronen 61 und 89) in gleicher Weise auftreten.

Graphik 30: 4. Stabilitätslücke bei 45 Neutronen

Graphik 31: Stabilitätslücken bei 35, 39 und 45 Neutronen

Vierte Neutronenserie 51 – 66

Die Neutronen 51 – 66 werden analog zu den Neutronen 35 – 50 in die Segmente eingebaut (Tabellen 15 – 18 und Graphik 32).

Die Neutronen 51 – 54 werden in die Segmente 1i – 4i (99/70 → 171/70) eingebaut, es folgen die Neutronen 55 – 58 in den Segmenten 5i – 8i (171/70 → 243/70). Danach kommt es wieder zum Kreiswechsel von innen nach außen. Zunächst werden wieder die Neutronen 59 und 60 in die Segmente 9a und 10a (115/70 → 195/70) eingebaut, danach die Neutronen 61 und 62 in die Segmente 13a und 14a (155/70 → 235/70), dann die Neutronen 63 und 64 in die Segmente 15a und 16a (155/70 → 235/70). Den Abschluss dieser Serie bilden die Neutronen 65 und 66 in den Segmenten 11a und 12a (235/70 → 315/70). Die Segmente 11a und 12a sind damit voll belegt.

Tabelle 15: Neutronen 51 – 66

Belegte Plätze bis Neutron 50: 26 i 24 a

Belegung:

- 51 – 54 = 1i – 4i 99 + 72 = 171 → 30 i 24 a

- 55 – 58 = 5i – 8i 171 + 72 = 243 → 34 i 24 a

- 59 – 60 = 9a – 10a 115 + 80 = 195 → 34 i 26 a

- 61 – 62 = 13a – 14a 155 + 80 = 235 → 34 i 28 a

- 63 – 64 = 15a – 16a 155 + 80 = 235 → 34 i 30 a

- 65 – 66 = 11a – 12a 235 + 80 = 315 → 34 i 32 a

Tabelle 16: belegte Neutronenplätze innen und außen

Tabelle 17: Neutronen 51 – 66, Einbaureihenfolge

- Belegungsreihenfolge frei

- 1i – 4i 99 → 171 2

- 5i – 8i 171 → 243 1

- 9a – 10a 115 → 195 1

- 13a – 16a 155 → 235 1

- 11a – 12a 235 → 315 0

Tabelle 18: freie Plätze nach Neutron 66

Graphik 32: Die Neutronen 51 – 66 in der Matrize

Warum gibt es keine Stabilitätslücken beim ersten (Neutron 51) und beim fünften (Neutron 55) Neutron wie in der Neutronenserie 35 – 50 ? Vor Neutron 51 gibt es keinen Schalenabschluss und nach dem Einbau der Neutronen 51 – 54 in die Segmente 1i – 4i gibt es ebenfalls keinen Minischalenabschluss.

Fünfte Stabilitätslücke bei 61 Neutronen

Nach dem Einbau des Neutronenpaares 59 und 60 begegnet uns bei Neutron 61 dieselbe Problematik wie bei Neutron 45. Die sofortige Belegung von Position 32a mit Neutron 61 hätte zur Folge, dass die Segmente 9a und 10a in der Neutronenserie 51 – 66 eine Doppelbelegung erfahren würden. Deshalb müssen erst die Neutronen 61 und 62 eingebaut werden, bevor Position 32a wieder stabil mit Neutron 63 belegt werden kann (Graphik 32).

Graphik 33: Stabilitätslücke bei Neutron 61

Fünfte Neutronenserie 67 – 82

Nach der bisherigen Regel „Kreiswechsel nach spätestens acht eingebauten Neutronen“ müsste jetzt wieder ein Kreiswechsel von außen nach innen erfolgen. In die Segmente 1a – 4a, 5a – 8a, 9i – 12i und 13i – 16i sind bis jetzt aber noch gar keine Neutronen eingebaut worden. Da mit den Neutronen 65 und 66 die Segmente 11a und 12a voll belegt sind (Teilsegmentabschluss), gibt es für die Neutronen 67 – 70 keinen Kreiswechsel, der Einbau erfolgt in die Segmente 1a – 4a (75/70 →155/70).

Graphik 34: Die Neutronen 67 – 82 in der Matrize

Tabelle 19: Neutronen 67 – 82 Einbaureihenfolge

- Belegungsreihenfolge frei

- 1a – 4a 75 → 155 2

- 9i – 10i 99 → 171 2

- 11i – 12i 99 → 171 2

- 5a – 8a 75 → 155 2

- 13i – 16i 99 → 171 2

Tabelle 20: freie Plätze nach Neutron 82

Belegung:

- 67 – 70 = 1a – 4a 75 + 80 = 155 → 34 i 36 a

- 71 – 72 = 9i – 10i 99 + 72 = 171 → 36 i 36 a

- 73 – 74 = 11i – 12i 99 + 72 = 171 → 38 i 36 a

- 75 – 78 = 5a – 8a 75 + 80 = 155 → 38 i 40 a

- 79 – 82 = 13i – 16i 99 + 72 = 171 → 42 i 40 a

Tabelle 21: belegte Neutronenplätze innen und außen

Tabelle 22: Neutronen 67 – 82

Mit den Neutronen 71, 72 und 73, 74 kommt es dann zum Kreiswechsel von außen nach innen. Sie werden in die Segmente 9i – 10i und 11i – 12i (99/70 → 171/70) eingebaut. Da beim Neutronenpaar 71 / 72 in Segment 9 Position 32a nicht belegt ist, erfolgt der Einbau des Neutronenpaars dort und nicht in den mit gleich viel 70steln belegten Segmenten 13i – 16i. Zwangsläufig folgen dann die Segmente 11i – 12i mit dem Neutronenpaar 73 / 74.

Danach erfolgt wieder ein Kreiswechsel von innen nach außen. Die Neutronen 75 – 78 werden in die Segmente 5a – 8a (75/70 → 155/70) eingebaut.

Als letzte Vierergruppe folgen die Neutronen 79 – 82 nach erneutem Kreiswechsel in den Segmenten 13i – 16i (99/70 → 171/70).

In dieser 16er – Gruppe gibt es keine Schalenabschlüsse, auch die Problematik mit den Segmenten 9a und 10a tritt nicht auf, so dass es nicht zur Ausbildung von Stabilitätslücken kommen kann.

Sechste Neutronenserie 83 – 98

Der Einbau der Neutronen 83 – 86 erfolgt weiter auf dem inneren Kreis in die Segmente 1i – 4i (171/70 → 243/70).

Graphik 35: Die Neutronen 83 – 98 in der Matrize

Tabelle 23: Neutronen 83 – 98 Einbaureihenfolge

Belegte Plätze 42 i 40 a

Belegung:

- 1i – 4i 171 + 72 = 243 → 46 i 40 a

- 9a – 10a 195 + 80 = 275 → 46 i 42 a

- 11i – 12i 171 + 72 = 243 → 48 i 42 a

- 5i – 8i 243 + 72 = 315 → 52 i 42 a

- 13a – 14a 235 + 80 = 315 → 52 i 44 a

- 15a – 16a 235 + 80 = 315 → 52 i 46 a

Tabelle 24: belegte Neutronenplätze innen und außen

Tabelle 25: Neutronen 83 – 98

Danach erfolgt ein Kreiswechsel, da jetzt auf dem inneren Kreis acht Neutronen hintereinander eingebaut sind. Die Neutronen 87 und 88 werden auf dem äußeren Kreis in die Segmente 9a und 10a (195/70 → 275/70) eingebaut.

An sich wären jetzt die Segmente 11a und 12a für den weiteren Einbau an der Reihe. Das geht aber nicht mehr, da sie schon voll mit Neutronen belegt sind. Deshalb erfolgt jetzt der Einbau der Neutronen 89 und 90 in die Segmente 11i und 12i (171/70 → 243/70) auf dem inneren Kreis.

Jetzt stehen noch die Segmente 5i – 8i und 13a – 16a für den weiteren Neutroneneinbau zur Verfügung. Die Segmente auf dem äußeren Kreis (235/70) haben weniger Platzverbrauch als die auf dem inneren Kreis (243/70). Folglich müssten die Neutronen 91 – 94 auf dem äußeren Kreis eingebaut werden, die Neutronen 95 – 98 auf dem inneren. In beiden Fällen führt dies zu einem Teilsegmentabschluss, da alle drei zur Verfügung stehenden Neutronenplätze dann belegt sind.

Aber es wäre auch abweichend von den bisherigen Regeln möglich, dass die Neutronen 91 – 94 in die Segmente 5i – 8i (243/70 → 315/70) und die Neutronen 95 – 98 in die Segmente 13a – 16a (235/70 → 315/70) eingebaut werden. Bisher sind die Segmente 5 – 8 auch stets vor den Segmenten 13 – 16 belegt worden, so dass ich dieser Lösung hier den Vorzug gegeben habe.

Eine eindeutige Antwort für dieses Problem liefert die Sultan Hasan Moschee in Kairo, auf deren Fußboden geometrische Motive eine Einbauanleitung für die Protonen und Neutronen in die Kernmatrize darstellen. Dieser geometrische Boden wird in einer der nächsten Folgen gesondert besprochen werden.

Sechste Stabilitätslücke bei 89 Neutronen

Nach dem Einbau der Neutronen 87 und 88 in die Segmente 9a – 10a erscheint wieder eine Stabilitätslücke (Graphiken 35, 36). Stabile Atomkerne mit 89 Neutronen gibt es nicht. Der Grund dafür ist der gleiche wie bei den Stabilitätslücken bei 45 und bei 61 Neutronen. Würde Position 32a mit Neutron 89 stabil belegt, käme das einem Doppeleinbau in die Segmente 9a und 10a gleich. Erst nach dem Einbau der Neutronen 89 und 90 in die Segmente 11i und 12i (die Segmente 11a und 12a sind bereits vollständig mit Neutronen belegt) kann Position 32a wieder stabil belegt werden.

Graphik 36: 6. Stabilitätslücke bei 89 Neutronen

Siebte Neutronenserie 99 – 114

Die Neutronen 99 und 100 werden weiter auf dem äußeren Kreis in die Segmente 1a – 2a eingebaut (155/70 → 235/70, Tabelle 26), da es dort noch den meisten Platz gibt. Danach könnten noch zwei weitere Neutronen auf dem äußeren Kreis eingebaut werden, bevor es nach acht hintereinander eingebauten Neutronen zwangsläufig zu einem Kreiswechsel kommt. Hier gibt wieder der noch zu besprechende geometrische Boden in der Sultan Hasan Moschee etwas anderes vor. Das Neutronenpaar 101 / 102 soll auf dem inneren Kreis in die Segmente 9i – 10i eingebaut werden (171/70 → 243/70).

Danach erfolgt wiederum ein Kreiswechsel von innen nach außen und die Neutronen 103 und 104 werden in die Segmente 3a – 4a eingebaut (155/70 → 235/70).

Tabelle 26: Neutronen 99 – 114

Belegte Plätze 52 i 46 a

Belegung:

- 1a – 2a 155 + 80 = 235 → 52 i 48 a

- 9i – 10i 171 + 72 = 243 → 54 i 48 a

- 3a – 4a 155 + 80 = 235 → 54 i 50 a

- 5a – 6a 155 + 80 = 235 → 54 i 52 a

- 7a – 8a 155 + 80 =235 → 54 i 54 a

- 13i – 16i 171 + 72 = 243 → 58 i 54 a

- 11i – 12i 243 + 72 = 315 → 60 i 54 a

Tabelle 27: belegte Neutronenplätze innen und außen

Danach folgen die Neutronen 105 und 106 in den Segmenten 5a – 6a (155/70 → 235/70) und die Neutronen 107 und 108 in den Segmenten 7a – 8a (155/70 → 235/70).

Jetzt gibt es wieder einen Kreiswechsel nach innen für die Neutronen 109 – 112 in die Segmente 13i – 16i (171/70 → 243/70). Den Abschluss dieser Serie bilden die Neutronen 113 und 114 in den Segmenten 11i – 12i (243/70 → 315/70).

Tabelle 28: Neutronen 99 – 114 Einbaureihenfolge

Graphik 37: Die Neutronen 99 – 114 in der Matrize

Siebte Stabilitätslücke bei 115 Neutronen

Nach dem Einbau der Neutronen 113 und 114 in die Segmente 11i – 12i sind diese Segmente erstmals innen und außen vollständig mit Neutronen belegt (= Schalenabschluss). Das hat zur Folge, dass jetzt wieder eine Stabilitätslücke entsteht. Erst muss ein weiteres Neutronenpaar (Neutronen 115 und 116) eingebaut werden, bevor Position 32a wieder stabil belegt werden kann.

Graphik 38: Stabilitätslücken bei 115 und 123 Neutronen, ab Neutron 127 sind alle Kerne radioaktiv

Achte Neutronenserie 115 – 132

Die Neutronen 115 und 116 werden weiter auf dem inneren Neutronenkreis in die Segmente 1i – 2i eingebaut (243/70 → 315/70).

Es folgen die Neutronen 117 und 118 auf dem äußeren Kreis in den Segmenten 1a und 2a (235/70 → 315/70). Danach erfolgt wieder ein Kreiswechsel nach innen für die Neutronen 119 und 120 in den Segmenten 3i – 4i (243/70 → 315/70). Die Neutronen 121 und 122 werden dann nach erneutem Kreiswechsel in die Segmente 3a – 4a eingebaut (235/70 → 315/70).

Es folgen die Neutronen 123 – 126 in den Segmenten 13i – 16i (243/70 → 315/70). Weiter geht es mit den Neutronen 127 – 130 in den Segmenten 5a – 8a (235/70 → 315/70).

Tabelle 29: Neutronen 115 – 132

Belegte Plätze 60 i 54 a

Belegung:

- 1i – 2i 243 + 72 = 315 → 62 i 54 a

- 1a – 2a 235 + 80 = 315 → 62 i 56 a

- 3i – 4i 243 + 72 = 315 → 64 i 56 a

- 3a – 4a 235 + 80 = 315 → 64 i 58 a

- 13i – 16i 243 + 72 = 315 → 68 i 58 a 126

- 5a – 6a 235 + 80 = 315 → 68 i 60 a

- 7a – 8a 235 + 80 = 315 → 68 i 62 a

- 9i – 10i 243 + 72 = 315 → 70 i 62 a

Tabelle 30: belegte Neutronenplätze innen und außen

Den Abschluss bilden die Neutronen 131 und 132 auf dem inneren Kreis in den Segmenten 9i – 10i (243/70 → 315/70).

Das hier dargestellte Schema für die Neutronen 115 bis 132 mag willkürlich erscheinen, da mehrmals 243/70 vor 235/70 vorkommt. Ich bin aber lediglich den Anweisungen aus dem noch zu besprechenden geometrischen Boden der Sultan Hasan Moschee gefolgt.

Es sind nun innen 70 Neutronen und außen 62 Neutronen eingebaut. Der weitere Einbau ab dem Neutronenpaar 133 und 134 geschieht auf dem Neutronenkreis mit dem Radius r = 2. Darüber habe ich keinerlei Informationen gefunden. Deshalb schließe ich auch an dieser Stelle. Hier wird sich sicher weiterer Forschungsbedarf ergeben.

Tabelle 31: Neutronen 115 – 132 Einbaureihenfolge

Graphik 39: Die Neutronen 115 – 132 in der Matrize

Neunte Stabilitätslücke bei 123 Neutronen

Nach dem Einbau des Neutronenpaares 121 und 122 besteht wieder eine Stabilitätslücke. Stabile Atomkerne mit 123 Neutronen gibt es nicht. Es sind jetzt die Segmente 1 – 4 sowohl innen als auch außen voll mit Neutronen belegt. An dieser Stelle befindet sich wieder ein Schalenabschluss und deshalb resultiert die Stabilitätslücke.

Nach Einbau weiterer vier Neutronen (Neutronen 123 – 126) ergibt sich wiederum ein Schalenabschluss für die Segmente 13 – 16. Auch hier folgt eine Stabilitätslücke. Stabile Atomkerne mit 127 Neutronen gibt es nicht. Die Zahl 126 ist auch eine sogenannte „magische Zahl“ und ist ganz klar dem Neutronenbereich zuzuordnen. Kerne mit 126 Neutronen sind die letzten stabilen Atomkerne. Alle Kerne mit mehr als 126 Neutronen sind instabil, also radioaktiv. Die verbleibenden Segmente 5a – 8a und 9i – 10i können offenbar keine stabilen Atomkerne mehr hervorbringen.

Zusammenfassung Neutronenringe

Prinzipiell werden die Neutronen als Sechzehnerserien in die Neutronenringe eingebaut. Die Serie 1 – 18 ist eigentlich eine verkappte Sechzehnerserie, denn 13 der 16 Segmenttrennunslinien teilen je ein Neutron. Fasst man die Neutronen 1/5, 2/6 und 3/4 der restlichen drei Segmenttrennungslinien als je eine Position auf, hat man auch hier wieder eine Sechzehnerserie.

Die Serie 1 – 18 (= 16 + 2) entspricht der Zweierasymmetrie aus dem Protonenbereich (Protonen 33 und 34) und korreliert vollständig mit dem Elektronenbereich der Elemente 1 – 18.

Graphik 40: Serie 1 – 18 ist verkappte Sechzehnerserie

Roter Faden Protonen Neutronen Elektronen

Das verbindende Element zwischen Protonen, Neutronen und Elektronen ist die Zahl 2. Protonen haben einen inneren und einen äußeren Matrizenteil, Neutronen besitzen zwei Ringe oder Kreise genau wie die Elektronen.

- Protonen: 2 Matrizenteile (innen außen)

- Neutronen 2 Ringe (innen außen)

- Elektronen 2 Ringe (innen außen)

Tabelle 32: verbindendes Element ist die Zahl 2

Alle drei Elementarteilchen haben Zweierasymmetrien. Die Protonen bei Proton 33 und 34, die Neutronen in der ersten Serie (16 + 2), die Elektronen durchgehend Serien von 16 + 2.

Schlussfolgerung

Sollte sich das hier vorgestellte Modell des Atomkerns als zutreffend erweisen, folgt aus der bloßen Existenz der Geoglyphe in den Bergen von Palpa in Peru zwingend, dass es schon lange vor uns heute lebenden Menschen intelligente Wesen auf dem Planeten Erde gegeben hat, die mehr von den geltenden Naturgesetzen wussten als wir.

Überdies haben uns diese Intelligenzen mit dem geometrischen Boden im Innenhof der Sultan Hasan Moschee in Kairo eine Einbauanleitung hinterlassen für den Einbau der Nukleonen in die Atomkernmatrize, also quasi ein Handbuch für die Atomphysik, was in einem der folgenden Kapitel besprochen wird.